Si la vida es como un viaje, el arte de la memoria, ese cine mudo que todos practicamos a medida que vamos cumpliendo años, gastando los días e incendiando las madrugadas, consiste en recordar nuestro trayecto una vez éste ya ha sucedido. Muchas veces para dejar de lado los desvíos del camino principal. La existencia carece de exordio pero se asemeja bastante a una divagación, aunque el tiempo, antes de aniquilarnos, nos permita el privilegio de escribir nuestra propia novela, que es la que –sin duda– nos sobrevivirá porque quienes saben nuestras digresiones y particulares traiciones también serán presos del olvido.

Para algunos –los individuos notables– el resumen de una vida se comprime en las escuetas frases de su biografía. Estirpe, hazañas, hijos, hechos. Otros, con menos fortuna, como les sucede a los poetas menores, se convierten en una simple nota al pie en una bibliografía. Aún más son los que ni siquiera disfrutan de estos minúsculos honores, quienes pasan por este mundo sin dejar excesivo recuerdo, salvo entre los cercanos.

Julio Llamazares

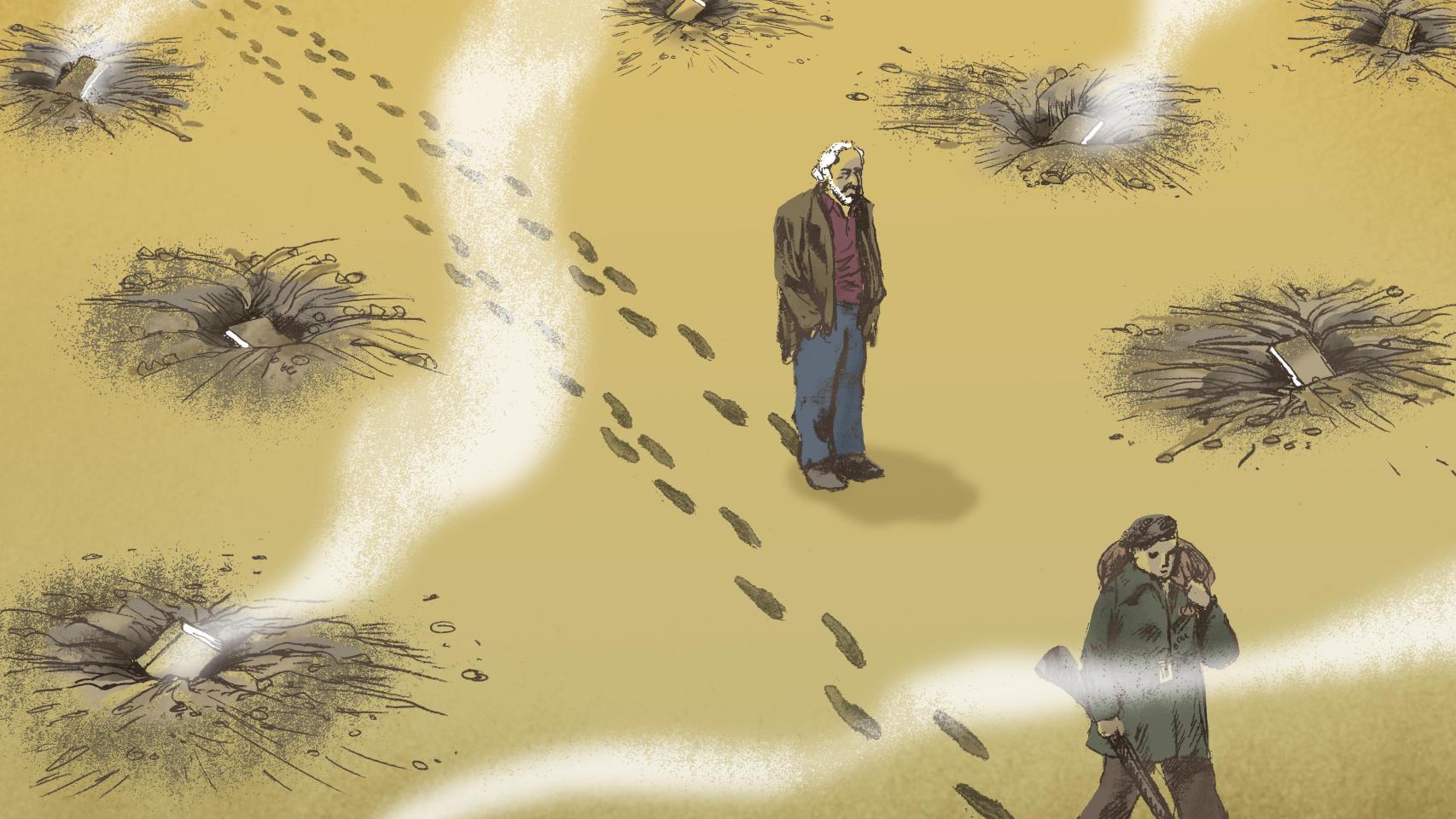

Recordar es el ejercicio literario que ha hecho Julio Llamazares (1955) en su última obra itinerante –El viaje de mi padre (Alfaguara)–, donde intenta conjurar este inevitable porvenir. Lo hace proyectándose sobre la figura de su progenitor: un maestro de un pueblo de León que, con dieciocho años, se alista como soldado voluntario en el cuerpo de telegrafistas del bando nacional en el invierno de 1937 y que, subido en el vagón de un tren de ganado, sin ventanas y maloliente, junto a su amigo Saturnino, recorre una España en ebullición bélica, ese país desaparecido tras más de ocho décadas de indiferencia.

Llamazares rinde un homenaje a su progenitor y, a través suya, a todos los hombres (de uno y otro bando) que fueron arrojados a las trincheras o enterrados en las cunetas sin saber muy bien ni lo que era una guerra ni en qué consistía la vida. El libro es pues la evocación de un superviviente, pero contada en segundo grado: el escritor leonés no puede describir como testigo los hechos –no había nacido–, a los que (confiesa) tampoco les prestó mucha atención en su infancia y juventud, cumpliendo así una de las maldiciones de la paternidad; que ni tus hijos quieran saber cómo eres.

'El viaje de mi padre'

Llamazares debe por tanto indagar entre la niebla, imaginar e inventarse un viaje imposible de documentar y repetir, aunque al hacerlo exprese un hondo sentimiento de arrepentimiento. Cosa natural. Nunca escuchamos a los vivos y nos obsesionamos con el corral de los muertos, como decía Unamuno. Llamazares opta por una narración realista, pero intenta tender puentes –objetivos o imaginarios– con el trayecto que otrora hiciera su progenitor, que se encontró con la sangrienta batalla de Teruel y, antes, con los intensos fríos de la Laponia Ibérica. El trayecto, como un arco sin flecha, discurre desde el camposanto de La Mata de la Bérbula, donde yacen los restos del progenitor del novelista, hasta la Sierra del Espadán, en el Levante. Surca Castilla, Aragón y Valencia.

Más que una geografía, el libro nos descubre el salto temporal que separa la España de 1937, surcada por ferrocarriles provinciales, tropas sonámbulas y temblores, del país de 2025, en el han desaparecido los raíles, las estaciones y los aeródromos, convertidos en ruinas, mientras la matanza española sigue siendo objeto de disputa política. La vinculación entre este pretérito, cada vez es más remoto, y el inevitable prosaísmo del presente, ayuda a Llamazares a evocar su pasado familiar y retratar esa España deshabitada, detenida en el tiempo, esencialmente anacrónica y, sin embargo, cargada con la poesía triste de los edificios con herrumbre, las vías devoradas por los matojos y la hierba y un paisaje que –si se sabe leer– todavía conserva algunas de las fieras cicatrices de la historia.

'Luna de lobos'

El motivo es íntimo –un hijo cercano a los setenta evocando al padre que ignoró– pero también universal. Aunque su singularidad, además de por capacidad de Llamazares para condensar en una imagen, un retrato o un encuentro ese antes y este ahora, es que no logra épica alguna. Es un viaje sin vuelo, apegado al terreno. A ratos anodino, incluso vulgar. Sin emoción. Totalmente diferente al que hicieron el padre del escritor y su compañero de armas, que –se intuye– debió estar lleno de incertidumbre, igual que el preámbulo de una tragedia que, por fortuna, no ocurrió.

Es gracias a este contraste como se construye la anticlimática atmósfera del libro: los españoles del presente, aliviados de los males del pasado, han olvidado los senderos por los que discurrió la historia de quienes los antecedieron. Hasta el punto de sentir asombro frente los paisajes que sus ancestros fatigaron. Esta ausencia de epifanía, si se quiere interpretar así, diferencia El viaje de mi padre de otras evocaciones sobre la figura paterna, como Ordesa, la novela de Manuel Vilas o Tiempo de vida, de Marcos Giralt Torrente. En el primero el ejercicio de la remembranza es doméstico y, en líneas generales, grato; en el segundo el misterio de lo que está excesivamente cercano se confunde con el reproche.

'Escenas de cine mudo'

El escritor leonés, en cambio, abraza la grisura con resignación. La Guerra Civil y sus tragedias están tan llenas de óxido como las vías abandonadas y las vetustas locomotoras sin vida que el nazareno Llamazares encuentra a lo largo de su viacrucis. La bitácora del viaje muestra a una España nada obsesionada con su historia. Habrá quien considere esto una anomalía. Pero el recuerdo –en buena medida imaginario, puesto que la cadena natural de transmisión de experiencias entre padre e hijo naufragó, como acostumbra a suceder– aporta un óptica imprevista. Y lanza una pregunta: ¿Por qué la España oficial de 2025 continúa obsesionada –por intereses partidarios– con un tiempo irremediablemente extinguido?

El pasado habita siempre, de una u otra manera, en el presente. “Incluso no es pasado”, añadía Faulkner. Sin ser incierto, cabe formular esta misma idea en pasiva: las sociedades incapaces de documentar su pretérito tienden a inventarlo al confundir los dichos con los hechos. Llamazares ha escrito una crónica de viajes con pasajes literariamente logrados, pero yerma. Más imaginada que heroica, plana en vez de sentimental. El viajero ya no es un soldado. Es un burgués que se mueve en coche. Los fríos de Aragón parecen embustes. Quizás en este prosaismo –da igual si es voluntario o sobrevenido– resida la enseñanza (moral) del estéril viaje (imaginario) hacia un pasado que, cuando se quiere convertir en objeto de orgullo, se deshace igual que las páginas húmedas de un libro mojado.

'El río del olvido'