“El mundo es un lugar hermoso / para nacer / si no te importa que la felicidad / no siempre sea muy divertida / si no te importa un toque del infierno / de vez en cuando / justo cuando todo está bien / porque incluso en el cielo / no se canta / todo el tiempo”. Lawrence Ferlinghetti (1919-2021), igual que otros autores de su misma generación, escribía con una fascinante combinación de oralidad e irresponsabilidad, filtrando la vida (prosaica) hasta obtener de esta experiencia de la vulgaridad, que a todos nos iguala, un fogonazo de sentido o un destello de magia.

“Un hombre valiente y un poeta audaz”, dijo de él Bob Dylan, que lo conoció una mañana de 1965 –un instante fijado en el tiempo gracias a las fotos de Larry Keenan, que retrató al bardo de Minnesota junto a los escritores de la cofradía beat de San Francisco– en el callejón lateral de su librería de North Beach, City Lights Books, abierta siempre hasta mucho después de medianoche, frente al bar Vesuvio, donde solían parar todos –Allen Ginsberg, “el grandísimo trilero”, el bala perdida de Neal Cassidy, el inquietante William Burroughs o el enfurruñado Jack Kerouac– cuando exploraban las carreteras de la Costa Oeste, previo desvío (alcohólico) por los acantilados de Big Sur.

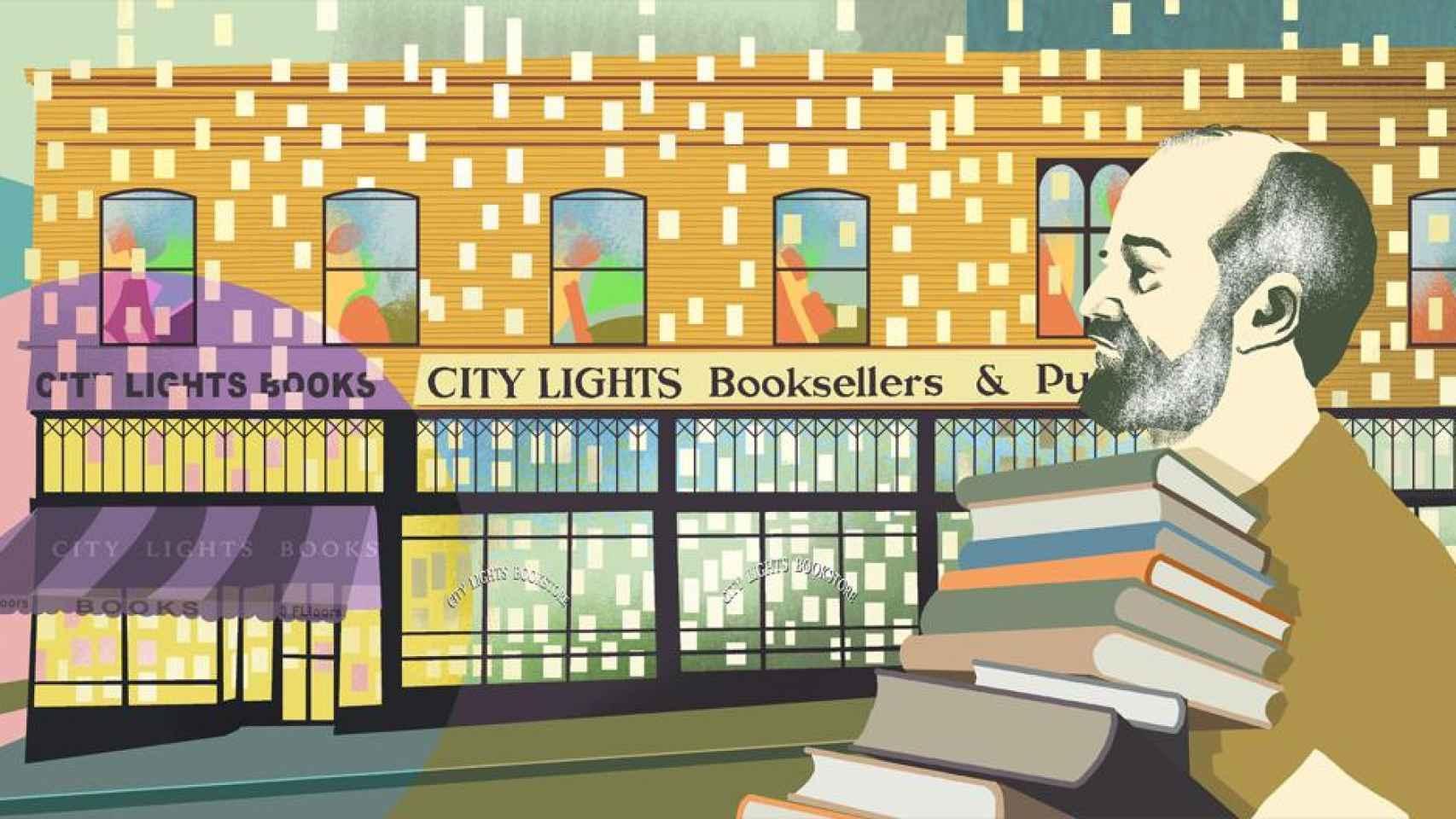

El poeta norteamericano Lawrence Ferlinghetti

Ferlinghetti aparece en esa foto de grupo con una chilaba marroquí a rayas, con la capucha puesta, acaso para disimular –lo haría a lo largo de toda su vida con sombreros y gorras– una calvicie incipiente. El pelo lo perdió pronto, pero las costumbres y prácticas ácratas nunca salieron de su mente. Se mantuvo lúcido, impertinente y rebelde (de espíritu) hasta el final. Nunca bebió en exceso. Su trato con las drogas fue relativamente moderado.

Dos años antes de marcharse debido a una dolencia pulmonar –cuando ya acariciaba el siglo redondo– dejó redactadas unas memorias que acaba de publicar en español, con la excelente sobriedad que caracteriza a la casa, y una precisa traducción de José C. Vales, la editorial barcelonesa Libros del Kultrum. El chico se nos presenta como el memorial “onírico” del último gran beat, que fue también otras cosas (librero, editor, activista, pintor) pero que, a la hora de levantar acta definitiva de sus peripecias, decidió definirse como un simple muchacho.

Robbie Robertson., Bob Dylan, Allen Ginsberg and Lawrence Ferlinghetti (con chilaba) en San Francisco (1965)

A Ferlinghetti se le conoce, sobre todo, por su labor como comerciante de libros y editor de antologías de bolsillo con pasta blanda: su librería, en cuyo piso superior vivió hasta el adiós, es una de las embajadas de la contracultura; fue también el editor de Howl, el escandaloso poemario de Ginsberg que, junto a On the Road, la soberbia novela de Kerouac, encumbraría para siempre a aquel colectivo –disperso, itinerante, incontrolable– de beatniks antes de su multiplicación y canonización como iconos culturales; incluso editó en inglés al poeta chileno Nicanor Parra, otro grandísimo centenario.

Mucho menos difundida, al menos en Europa, es su obra literaria, donde se condensan los brillos de aquella gloriosa era de la rebeldía colegiada, la lucha por los derechos civiles, la escritura como aventura y la experimentación, incluyendo a veces abundantes sinsentidos. La literatura concebida como un viaje sin retorno a casa, siempre más lejos, siempre adelante. Hasta el precipicio.

'A Coney Island of the Mind'

En Estados Unidos tuvo éxito editorial: su poemario A Coney Island of the Mind (1958) vendió más de un millón de ejemplares. Pero en vez de convertirse en un insigne conferenciante prefirió quedarse al margen de cualquier oficialidad, manteniendo su independencia. La librería y una galería de arte obraron semejante milagro. Nunca ejerció como intelectual, aunque sí encarnaba una forma sencilla de compromiso político, al entender la poesía como un espacio público.

Tampoco se retiró, aunque años antes de ir perdiendo vista confiara la gestión de su negocio a sus colaboradores. Estuvo escribiendo hasta el final: diarios de viaje y estas inclasificables memorias, que cabalgan entre la narrativa y la escritura automática, creando un envidiable artefacto lírico cargado de potencia, un monólogo torrencial de pensamientos de ideas que comienza de forma ortodoxa –con un relato en tercera persona sobre sí mismo– para, sólo quince páginas después del arranque, convertirse en un poema con puntuación arbitraria –con comas, pero sin puntos– que evoca el flujo de conciencia, rítmico y sincopado, de la estilística beatnik, cristalizada por Kerouac y Cía.

El joven Ferlinghetti. en Normandía (1944)

Dentro de este magma, donde conviene entrar sin miedo, mediante una inmersión sensorial, se desgranan sus avatares personales: su infancia como huérfano, criado en una casa extraña, las idas y venidas entre Francia y Estados Unidos, su dominio del francés antes que el inglés, los estudios –Periodismo en Norteamérica; Literatura Comparada en la Sorbona– o su pretérito como jefe de un submarino militar en el desembarco de Normandía y espectador del Nagasaki post-atómico, una experiencia que lo convirtió de golpe y para siempre en un pacifista, ecologista y antiimperialista militante.

También, por supuesto, está todo lo demás: la leyenda, su fértil itinerario por el ambiente contracultural, los felices años de bohemia, locuras y excesos, el panteísmo orientalizante o la obstinada voluntad de agitación constante, atravesada siempre –como los medios tiempos de una sinfonía– por las meditaciones de un hombre sabio que ha visto muchas cosas, ha leído casi todo (lo que le ha interesado) y se aproxima –despacio, con tranquilidad de espíritu– a su inevitable ocaso.

'Portrait'

Estas memorias de Ferlinghetti están escritas por un hombre que sabe perfectamente que tiene un pie en el estribo, por resumirlo a la manera cervantina, pero que se resiste tanto a redactar un testamento de vanas hazañas como a legarnos una colección de melancolías. Prefiere componer un último gran poema en prosa: “Yo arrojado a la luz gris de París todos los días con el hambre en mis pasos por los muelles del Sena, creyendo que era una especie de poeta loco o un artista, y que era Apollinaire y que era Rimbaud y que era Baudelaire y todos los poetas malditos, los poetas locos con la rabia de vivir, con los cuellos del abrigo subidos frente al viento otoñal que barría los muelles, yo también me dejaba arrastrar por los torbellinos de hojas marrones y quebradizas (¡multitudes golpeadas por la peste!) al acercarse el invierno”.

Ferlinghetti utiliza magistralmente la intertextualidad, los juegos irónicos de palabras, las citas literarias (Cervantes, Dante, San Juan de la Cruz, Walt Whitman, Fitzgerald, Lowry, Henry Miller), espléndidamente contextualizadas y reseñadas por los editores en las notas al pie, que precisan y amplían el sentido de todas estas referencias) hasta crear un caleidoscopio de alusiones vivenciales que, más que contar, buscan transmitir al lector la huella (íntima) de todas las sensaciones que constituyen cualquier vida.

'Pictures'

No hay relato lineal ni tampoco un orden lógico. El poeta norteamericano entona su canto de despedida desde el fondo de su memoria, extrayendo de ella instantes, olvidos, recuerdos y personajes, evitando caer en la tentación sublime y sin incurrir en la autocelebración: “Yo nunca fui un rebelde entonces ni ahora pero fui parte de esa generación de la guerra que nació en 1919 (…) la Gran Generación nació efectivamente, nos dijeron, para dar seguridad al mundo y asegurar la democracia jaja pero en aquel entonces no era un eslogan cínico porque en aquel entonces nosotros nos lo creíamos de verdad y creíamos que estábamos luchando una Guerra Buena para una América que estaba llena de esperanza y encantador optimismo en una tierra abierta y todavía no totalmente en compra-venta la última frontera aún llena de promesas de generosidad donde la búsqueda de la felicidad aún no se había convertido en una agotadora y bestial carrera para acaparar toda la pasta del mundo”.

El humor, el sexo, la carnalidad, incluso la procacidad, cohabitan aquí con la espiritualidad de la mortalidad y el tono de último manifiesto que singulariza a este libro, concebido como un patchwork, cargado de interjecciones, licencias y desvarío. La intensidad, igual que ocurre en cualquier pieza musical, no es siempre la misma, del igual modo que la ficción y los hechos, remezclados, son la verdadera aleación de la existencia, donde la exactitud o la confesión importan menos que el ímpetu vital.

'El chico', las memorias de Lawrence Ferlinghetti

Ferlinghetti no pretende levantar acta de nada. Se despide de este mundo creando arte y animando a los que todavía estamos aquí, o vendrán después de nosotros, a no traicionarse, por difíciles que sean las cosas. “Así llegué a este mundo con la mirada atónita de un búho despierto para contar mis cosas”. Dylan lo resumió una vez de forma más lacónica: “Trato de ser yo mismo, quien quiera que sea”.

'City Lights Poets'