Los antiguos decían que el Bósforo fue atravesado por Dionisio, con su cohorte de ménades y sátiros. Los desperdigados vestigios del Dios del mito dramático han influido en la ambigüedad de la cultura otomana, frontera entre el rigor islámico y la laxitud en las costumbres de su gente, que hoy festonea las divisas del turismo y vive en densos suburbios explorables.

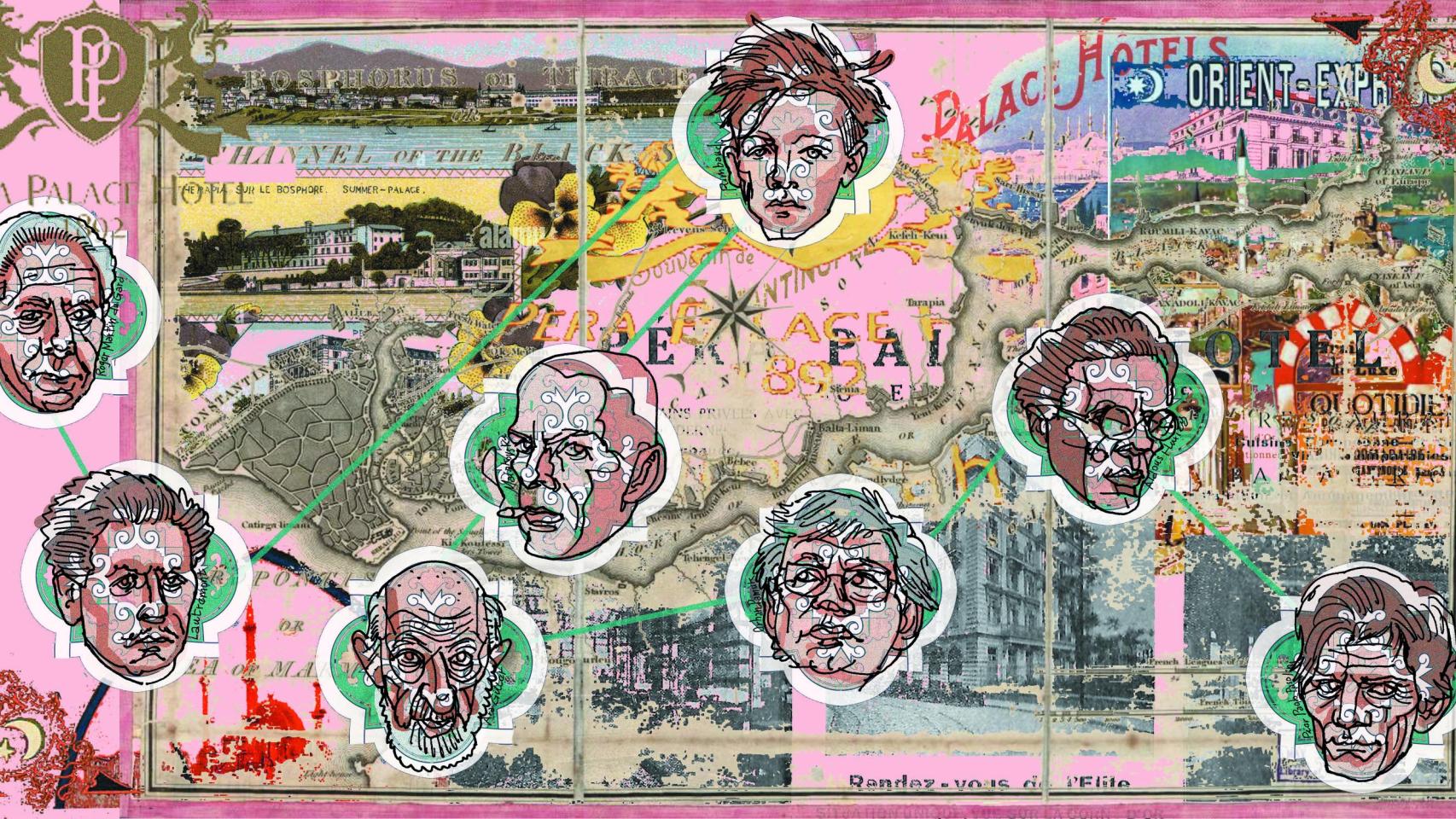

El Hotel Pera Palace de Estambul fue, en el primer cuarto de siglo del novecientos, un lugar de peregrinación para el París exultante de creadores puros, los Apollinaire, Valéry, el joven Gide o el consagrado Roger Martin du Gard, galardonado con el Nobel en 1937. Este último conoció los engranajes secretos del Pera, los pasadizos que conducen a la habitación 304 de Sarah Bernhardt, la 104 de Mata Hari, la 103 de Greta Garbo, según la versión que cultiva el detalle de Nathalie de Saint Phalle sobre un centenar de posadas, a veces lujosas, otras veces de ensueño, y en ocasiones, miserables, en las que Lautreamont se enfrentó a la Muerte, Rimbaud, a la Pasión o Maiakovski, al Delito.

El Hotel Pera Palace de Estambul

Estambul son sus estaciones de tren. Andenes repletos y repentinamente vacíos, cuando se anuncia la inminente partida de la Compañía Wagon-Lites, con destino Berlín y París, sobre los puentes que atraviesan los Balcanes; enclaves secretos de camino a ciudades que no son de nadie, como Aleppo, entre Siria, Mesopotamia y Anatolia; urbes sin mapa, al estilo de Trapisonda o la bella Maguncia.

La memoria de la antigua Constantinopla

Muchos recuerdan la estación del tren de Aleppo a media noche, cuando está a punto de salir el Orient Express, en la primera escena del célebre relato de Agatha Christie, sobre un crimen colectivo y justiciero llevado a cabo en el elegante Vagón de Calais. No lejos de allí, la principal arteria de la capital de Turquía, que conduce al Cuerno de Oro, es un reguero de cafeterías llenas de hombres maduros pasándose educadamente pipas de agua, las narguiles, que proyectan el humo perfumado del tabaco sobre interminables salones desvencijados.

Santa Sofía, en Estambul

Santa Sofía reverbera; expone el rosa de su triple burbuja, las tres cúpulas que fueron cristianas y son musulmanas, flotando sobre el fondo gris de la ciudad, mientras el día se cierra con la misma solemnidad mostrada en el momento de alborear. La memoria de la antigua Constantinopla está en el serrín de sus aceras y el tambaleo de los viejos tranvías de color azul grisáceo sobre las calles adoquinadas, que pintó Alí Riza y que amplió Ara Güller en su libro de fotografías El Estambul perdido.

El escritor turco Orhan Pamuk

La gran urbe que une Oriente y Occidente mantiene su rango, el músculo atávico de sus esquinas de “limpieza seca”, sin agua ni jabón; la decrépita voluptuosidad de sus paseos sin adornos ni bancos se muestra sin complejos, siguiendo la tradición del dragomán, el guía vindicativo de una tradición familiar conocida -los Chabert, Crutta, Dantan, Deval, Fleurat o Fonton- y largamente contada por el Nobel turco Ohran Pamuk. Estambul es un nido de calles serpenteando, de escaleras socavadas bajo la luz tenue de claraboyas macilentas. La suciedad de años no se ve, pero se vive; el esplendor hecho de escombros, la bondad en los ojos de los abandonados en la puerta de los hoteles. Una escena colonial, esta última, digna del Hotel Tal Majal de Bombay o del Raffles de Singapur, que pisaron Aldous Huxley, Somerset Maugham o Pier Paolo Pasolini, todos fugazmente fieles al Pera de Estambul, escala de vuelta a casa en los viajes a Extremo Oriente. Precisamente, el cineasta Pasolini, “el manierista italiano más dotado, después de D’Annunzio”, en palabras de Alberto Moravia, amó intensamente la puerta del Bósforo; aceptó dócilmente su pasión, hoy malbaratada como mito erótico-comercial.

La belleza del paisaje

Hay un Estambul abigarrado frente a otro más alegre mirando al estrecho, que une dos mares, el Mármara y el Mar Negro y que transparenta las ventanas sobre el azul, al hilo de los paisajes sureños de Matisse. El escritor nacional, Orhan Pamuk, narra el dolor del alma ante las propiedades destruidas de los bajás, la sucesión de curiosidades de Resat Ekrem Koçu, la Enciclopedia, los incendios y los paseos de Gerard de Nerval por Beyoglu, revisitando minaretes de reojo y observando a lo lejos la Mezquita Azul.

El escritor André Gide

La ciudad turca fue amada también por el poeta parnasiano Théophile Gautier. El autor de Esmaltes y camafeos, maestro del matiz, eternizó sus paseos por el Puerto de Gálata y nunca renunció a la bisoñez romanticista que le proporcionaron las casas abandonadas, fruto de la miseria. Solo Balzac se atrevió rechazar sin dulzura la fascinación de Gautier ante lo que consideraba la pobreza entregada de los turcos desfavorecidos, “base de la dominación de emires y visires”. En Estambul (debolsillo), Pamuk nunca deja de sorprender; dedica su pieza autobiográfica, una historia interminable del detalle, al rey-poeta que acabó con la tradición otomana del fratricidio real, Ahmet Rasim: “La belleza del paisaje está en su amargura”.