Muros de piedra antigua entreverados en altos páramos deshabitados. El alto de Prano contempla a vista de pájaro la gran ensenada de Corinto, el Peleponeso en estado puro; es la Grecia peninsular del Gran teatro de Epidauro y del núcleo urbano de Patras, la ciudad del Hotel Cecil al que Henry Miller considera el mejor alojamiento de su largo exilio en lugares con encanto. El olor del salitre pegado a la cal de las paredes se mezcla con el aroma de las ortigas y las flores de salvia. Es la sensación que enmarca el encuentro de Virginia Wolf, (De viaje; Ed. Nórdicalibros) con “la vida decorosa de los griegos”. Es la dama indigna y sorprendida al contemplar milenios; la gran escritora añora Londres, echa de menos el Sunday roast y las pastas de té. Pero hay algo que sabe con seguridad: está tan lejos de Bloomsbury como cerca del cielo.

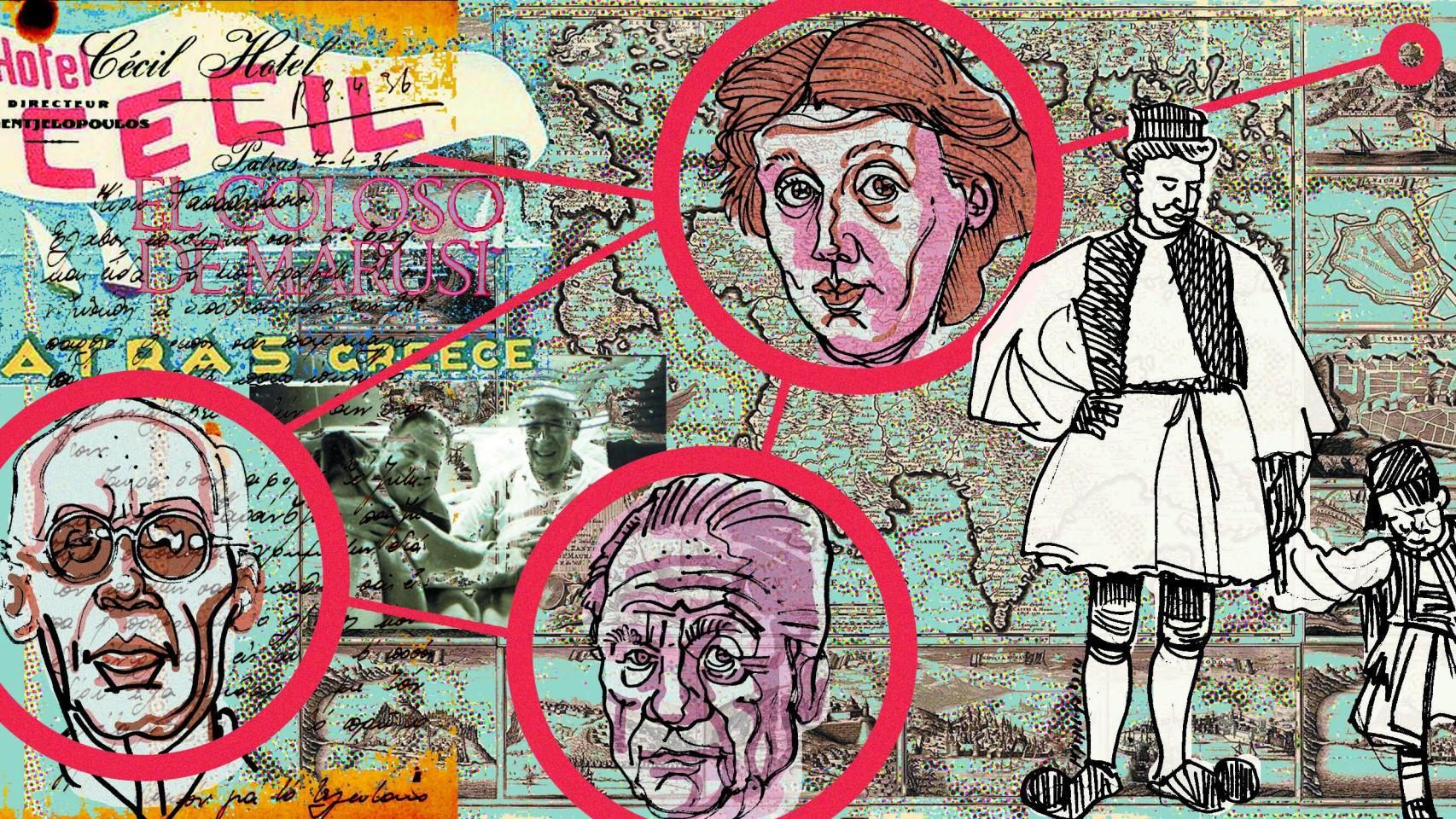

Corren los primeros años cuarenta, cuando Miller y Lawrence Durrell, con el eco cercano de los cañones del Eje, llegan a Patras, procedentes de Alejandría. Establecen en el mismo hotel el campamento base de sus viajes a Corfú y al resto de islas del Jónico. Entablan amistad con Katsimbalis, el ciudadano en cuyo corazón, Miller inspira y siembra su enigmático título, El coloso de Marusi (Edhasa), una sucesión de acontecimientos y “días que pasan como una canción”. El escritor nacido en NY odia la vida del norteamericano medio y admira a sus compañeros de viaje, “hombres que logran atrapar ese espíritu de eternidad que reina en Grecia”.

Vino sellado con resina

Miller y Durrell están a medio camino de Oriente; pisan una tierra en la que todo lo que no es azul se convierte en piedra. Los recuerdos de ambos se alejan mentalmente de la bella Toscana florentina, del cristal de Murano, del cottage de las villas de la Costa Azul o de los cipreses formando un arco al estilo del paisajista Russell Page. Para ellos, Occidente solo es un borroso recuerdo. Un hombre del asfalto (Miller) y un adorador del dios Sol (Durrell) sellan un pacto de amistad sin condiciones sobre la arcilla de los caminos y la arena de las playas.

Lawrence Durrell

La civilización micénica cubrió sus frontales con pinturas para no quedarse ciega con el reflejo del sol sobre el mármol. Antes de que sus santuarios se levantaran, el corazón de Grecia latía bajo la tierra. “Hay que empezar el peregrinaje por las grutas, los laberintos y los barrancos”, escribe Zbigniew Herbert, en El laberinto junto al mar (Acantilado). Pero la ruta interior es aplazada por Miller y Durrell. Dejan atrás su intención primigenia de conocer los pueblos de Zagori al norte del país donde todo, desde la ensalada de tomates hasta la empanada de pollo, sabe a gloria. Lo que no abandonan los dos escritores es el vino sellado con resina y traído en ánforas desde Alepo.

Es en el primer trayecto Miller hacia Corfú, la isla en a que el joven Durrell vivió con sus padres y su hermano Gerald, el gran naturalista. Para entonces, Lawrence ya forma parte del selecto olimpo de la literatura erótica del siglo XX, una plataforma de descaro e inocencia compartida con la amiga de ambos, Anaïs Nin. El periplo vitalista del escritor inglés, nacido en la India en 1912, empieza con El libro negro y se cierra con el conocido El Cuarteto de Alejandría fragmentado en Justine, Balthazar, Mountolive y Clea. Una obra prácticamente escrita antes de su periplo griego y publicada una década más tarde, en 1957, después de someter el original a modificaciones y matices incontables.

Monasterio de Panagia Vlacherna, en la bahía de Corfú (Grecia).

Lawrence desconfía de sí mismo; aplica el refrán de “cada asno con su caballo” y confiesa que quiso ser artista para llegar a ser un hombre feliz. Nunca planifica por adelantado y repite que su obra es el fruto de una mera improvisación. Corre por sus venas la proximidad entre la metafísica oriental y la occidental y así se lo expone al enviado del The Paris Review (Entrevistas 1953-1983, Acantilado), en el fragmento en el que dice haber descubierto esta convergencia entre culturas, leyendo a Einstein y a Freud. Se ríe de su bizarro argumento y esconde su talento bajo una apariencia de antropólogo pobre. Admite en cualquier caso que pertenece al pelotón de vanguardia en el universo bergsoniano de la novela.

Ascetismo sexual

Es un frenético de la forma, como Marcel Proust o James Joyce, dotados ambos para colocar el tiempo sideral de la relatividad en la filosofía de la eternidad de un instante. En el caso de Durrell, el instante lleno de imágenes prefigura su narrativa y apretuja la sucesión de las cosas, gracias a su pluma cercana a la perfección. Habla de las letras que le preceden y oculta las suyas, a todos menos a Miller. Ambos comparten la posibilidad de ir y venir a escala trasatlántica, mediterránea, africana o europea. Su ascetismo sexual se aproxima al instinto de la fiera; está entre el caminar silencioso del felino y el vuelo libre del ave sedienta de cielo. Sus recorridos cortos por el mar son partidas y regresos; expresan la proximidad entre el descanso del lugar y la disposición pertinaz del viajero obsesivo.

No les basta con disponer de efectos personales, saben que, en el arte de habitar, no se concitan solo archivos cotidianos, sino que se articulan ritos sin los que uno se sentiría solo. Miden el tiempo a partir de lo que se tarda en empezar un nuevo viaje y solo saldan sus deudas en el momento de llegar. Durrell le da vueltas a la danza tetradimensional de su gran obra en la que las cabezas de sus protagonistas se identifican con el recipiente cambiante y líquido del argumento.

Alfred de Musset

Por su parte, Miller, surgido de la imaginación en los locales extremos instalados a orillas de Hudson neoyorquino, persigue la descripción hiperventilada de vaginas y penes de Jean de Berg – Ceremonia de mujeres, publicada en La sonrisa Vertical de Tusquets- y atraviesa el umbral de Alfred de Musset en su portentosa Gamiani, la insubordinación aristocrática de una dama frente a las normas de su tiempo.

Romanticismo extremo

Miller sabe dónde escoger, pero no persigue el romanticismo extremo; hace años que, estando en París, es descubierto por Gertrud Stein y, aunque él todavía es casi ágrafo, ella entiende sus enormes aptitudes y lo coloca en el cajón de sastre de su batallón perdido. El inclasificable Miller de aquel momento se siente arrebatado por Las cartas de Dupuis y Cotonet, del propio Musset, quien identifica el romanticismo extremo como “la estrella que llora, el viento que ruge, la noche que se estremece, la flor que vuela y el pájaro que exhala”.

Todo aquello con lo que sueña va a cumplirse en un abrir y cerra de ojos en las islas griegas, amadas y aparentemente lejanas. Grecia, territorio del mito, es un ejemplo claro de que, suceda lo que suceda, tocamos de pies en el suelo, sobre un planeta que puede tener millones de réplicas en mundos inalcanzables.

El efecto de la "hermosa miseria humana"

La obsesión de la literatura, durante la primera parte del siglo XX, consiste en comprimir instantes rescatados del espacio gracias a la invención de la novela. A partir de esta concepción del tiempo, aparece en Miller su porte melodioso y fraternal del erotismo narrado. Intenta exorcizar su fragilidad en relatos sádicos y escandalosos. Quiere ser el niño malo que besa al principio del mal a la manera de Blake y de Swinburne; se siente atrapado por la quiromancia luciferina de Milton; hereda la pasión insana de Los ciento vente días de Sodoma, escrita por Sade durante su reclusión de La Bastilla y ennoblece la perversión de Las once mil vergas de Guillaume Apollinaire, que tras años de persecución cuenta con un puesto en la colección en la Academia.

Miller es un tigre. Puede con todo, como demuestra en La crucifixión osada, el balance literario de una lucha sin cuartel contra el puritanismo. Cuando concluye su descubrimiento del Jónico, se prepara para ir a las Cícladas, en la periferia del Egeo meridional, con los pueblos cuyas casas están escondidas en cuevas y donde flota todavía en el ambiente el peligro del pirata Barbarroja. Miller sacude a las convenciones, pero su bonhomía de caminante solitario lo salva; está contra el dolor, la guerra y la enfermedad y advierte que las imágenes literarias deben movilizar conciencias si no quieren producir el efecto anestésico de la “hermosa miseria humana”.