Así pues, en el año 2002, con motivo de la publicación de El arpista ciego, Babelia me ofreció la posibilidad de entrevistar a Terenci, que como explicaba en la primera entrega de estos recuerdos, estaba muy interesado en ganarse el respeto de la casta intelectual más refinada, que él sentía que le desdeñaba desde que ganó el premio Planeta con No digas que fue un sueño y que sólo había vuelto a respetarle con la publicación de sus memorias, especialmente el primer volumen, El peso de la paja, y aún porque era en ellas muy sincero y abierto, no exactamente por sus valores literarios. Y yo acepté de mil amores entrevistarle --lo que resultó más laborioso de lo que pensaba en un principio, tuve que volver a su casa tres o cuatro veces para incorporar nuevas correcciones y precisiones, y no quería dictármelas por teléfono ni por e-mail, sino cara a cara-- porque Terenci siempre me había divertido mucho, tanto las veces que le entrevisté, ocasiones en que invariablemente me brindaba titulares estupendos, pues era de un ingenio rapidísimo y afilado, como en la lectura de alguno de sus libros.

No los leí todos, pero sí concretamente El día que murió Marilyn –una novela de formación y una mirada retrospectiva a las primeras generaciones de posguerra, con una reivindicación de la homosexualidad y el compromiso de vivir la vida al máximo, donde el paso de la infancia a la madurez queda simbolizado por el paso de los protagonistas de ver en el cine Bambi a extasiarse con Marilyn Monroe en Niágara; las citadas memorias, que ahora vuelve a editar Tusquets en un solo volumen según creo; Mujercísimas y Garras de astracán –que era verdaderamente una astracanada protagonizada exclusivamente por mujeres ricas y más o menos famosas en el Madrid de los años noventa, con el desaforado culto al dinero fácil característico de la época.

Me abstuve de las novelas egipcias (él decía no haber nacido en Barcelona sino en Alejandría), pero es que tampoco he querido leer Salammbô, la novela egipcia de Flaubert. Me provoca malestar la idea del desierto, las pirámides, los faraones y las momias y su sublime civilización milenaria, etcétera. En Blanco y Negro, suplemento dominical de ABC, edité algunos capítulos de Mis inmortales del cine, donde Terenci, que sufría y se daba a los demonios con cada errata, desplegaba una fabulosa erudición sobre el llamado “arte del siglo XX”, que es un elemento fundamental en su vida y presente en muchas de sus novelas, hasta el extremo de que yo creo que le interesaba más que la literatura; de hecho titulé la entrevista con esta frase suya: “Debo más a la ‘Metro’ que al ‘Quijote”, ciertamente atrevida.

Terenci Moix en la portada de 'El peso de la paja'

En todas las novelas de Terenci que leí contaba más o menos veladamente su propia vida, desde sus orígenes humildes en la plaza del Peso de la Paja, en el Raval barcelonés, antes llamado Barrio Chino, con la determinación de encontrar el amor y gozar de la vida y del arte, contra todo tabú. Pero donde más clara y graciosamente reflejada su visión del mundo es en Amami, Alfredo, que él quiso titular con esta variación sobre la famosa aria de La Traviata: Mamami, Alfredo. Según me dijo, la editorial rechazó de forma terminante este excelente título.

Literatura de humor

Cuando alguien me dice que las novelas de Terenci no valen la pena, que sólo era un histrión ingenioso, más interesado por la fama y por ser una especie de chevalier servant de las divas del teatro y de la ópera (especialmente Monteserrat Caballé y Nuria Espert), le respondo: “¿Ah, no? ¿Y ´Amami Alfredo`, qué? ¿De ‘Amami, Alfredo’ qué me dices? ¡No me dices nada porque no la has leído!”. Y el interlocutor se va, corrido y avergonzado. Tengo en mi biblioteca un estante con algunas obras maestras de la literatura de humor, donde por supuesto figura el Quijote, en compañía de La tía Julia y el escribidor, los Cuentos de Pat Hobby de Scott Fitzgerald, Las aventuras de Ukridge de Wodehouse, La conjura de los necios, y otros libros hilarantes, una especie de botiquín de urgencia contra posibles brotes traicioneros de pesadumbre, y ahí figura por derecho propio Amami, Alfredo: la historia de la soprano Medora di San Sepolcro, que entrada ya en años se mantiene virgen, convencida como está de que la excelencia de su voz depende de mantener la virginidad, y si pierde ésta perderá ipso facto aquella. Medora viaja por los teatros de América en compañía de su secretaria Zoe La Rouge, fumeta, escéptica y promiscua, y de su peluquero, Robertino Bergamasco, que es muy feo y acomplejado y adora de lejos a un actor de Hollywood y muy maduro, ciego y decadente…

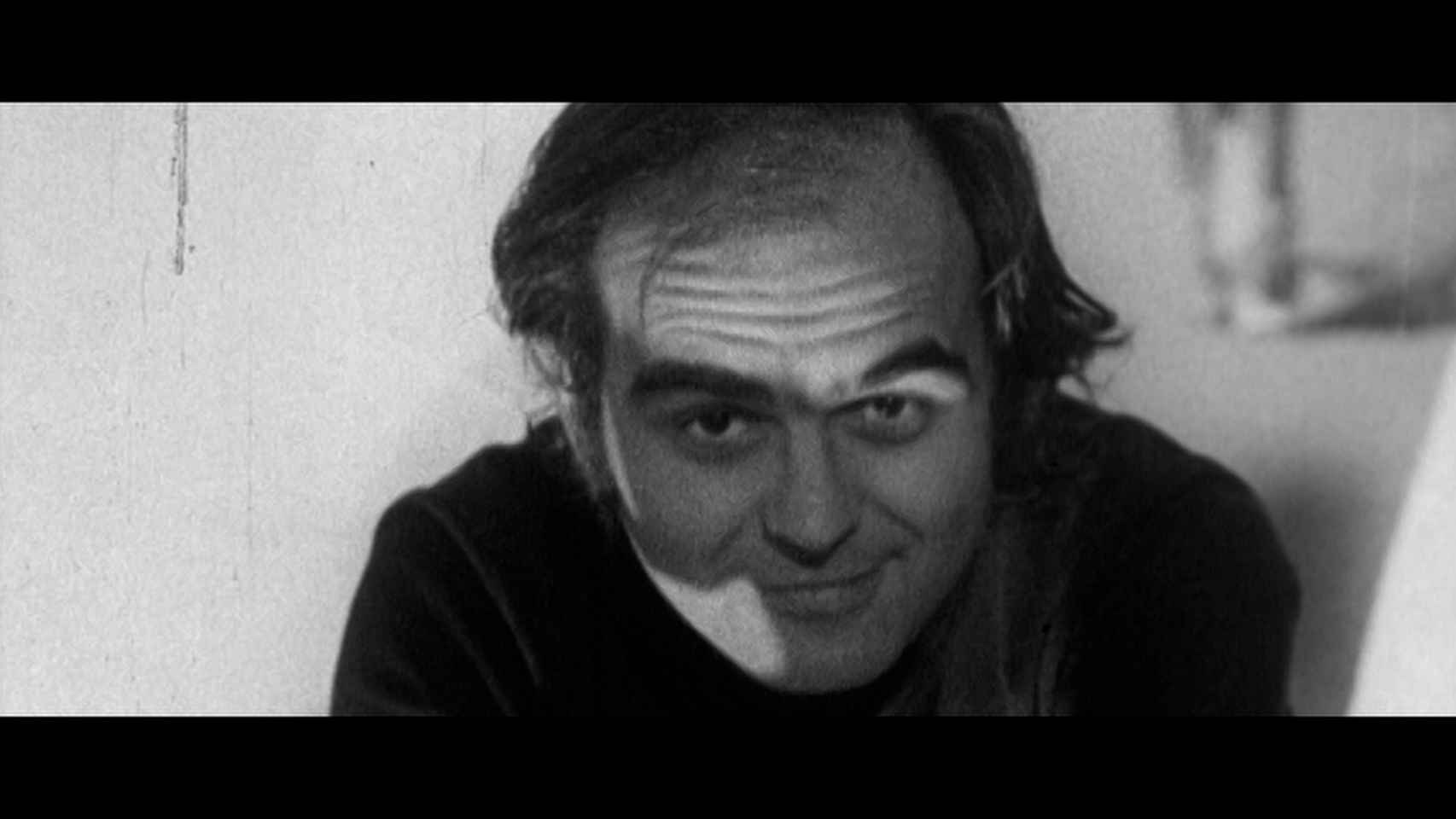

El escritor Terenci Moix en una entrevista para el programa 'De carne y hueso', de Televisión Española / RTVE

El principio de la novela, cuando Medora explica a Zoe y Robertino una representación de Salomé en La Fenice de Venecia es un tour de force hilarante, Terenci por todo lo alto: Medora, desinteresadamente, le recomendaba a cierta diva rival (cuyo éxito ella atribuye más a sus generosos atributos físicos, que exhibe con excesiva y enojosa liberalidad, que a la calidad de su voz) que en el teatro de Venecia, cuando llegase el momento de quitarse los siete velos, en vez desnudarse, como suele hacer, tenga en cuenta que en aquel coso hay mucha humedad, y la humedad es muy mala para la voz. Si no quiere quedarse afónica en el escenario no sólo no se desprenda uno tras otro de los siete velos, sino que, muy al contrario, cante bien arropada en el abrigo más grueso que tenga, y no se olvide la bufanda. A lo que la otra, entendiendo que ese consejo lo brinda la envidia, responde con una carcajada despectiva… Empieza la representación. Llega la danza de los siete velos. La soprano maciza se los va quitando…y a partir de ahí se desarrolla un fastuoso disparate, subiendo el enredo erótico-festivo párrafo a párrafo, página a página, hasta su magistral apoteosis.

A la altura de este principio está, después de muchas aventuras, el agridulce desenlace, en el que Robertino por fin llega ante su idolatrado astro de Hollywood y se postra a sus pies, entregado y dispuesto a consagrar el resto de su vida a su servicio…, oferta que el astro acepta, porque se ha quedado ciego y en consecuencia no sabe lo espantosamente feo que es el peluquero…

En fin, Terenci… podría contar algunas otras cosas muy divertidas que me contó, pero vale por hoy, acabo con unos versos del Canto del arpista, composición del siglo XXI a. C. que le inspiró su última novela: “…Transcurre feliz el día y no desfallezcas. / Mira, nadie se ha llevado sus cosas consigo; / Mira, nadie ha regresado jamás”.