Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Pío Baroja se celebró el pasado jueves un homenaje en la Real Academia en el que participaron varios miembros de la institución y otros intelectuales aficionados a su literatura, entre ellos Carmen Caro, el presidente de la RAE Muñoz Machado, Soledad Puértolas, Féliz de Azúa, Paloma Díaz Mas, Iñaki Ezkerra… Cada uno de los participantes leyó un texto durante cinco minutos; en fin, tengo constancia de que el acto se celebró, aunque yo asistí sólo psíquicamente, no pude hacerlo en persona, con mi cuerpo físico, porque la noche era oscura como boca de lobo, hacía frío, llovía a mares, los desagües de la Castellana estaban embozados, de manera que estaba la avenida inundada, el tráfico se interrumpió, desde mi casa sólo hubiera podido ir en góndola, y la mía la tengo en el taller. Pero en fin, con el corazón yo estaba allí, escuchándoles a ellos y pensando en don Pío, que por cierto vivió y murió muy cerca.

Pensé que estaba bien que aquel acto, único homenaje oficial, aparte de su nombramiento póstumo como hijo adoptivo de Madrid, para recordar a quien muchos consideran que fue el novelista español más importante del siglo XX (oh, pero ¿qué significa eso? Casi nada) no se celebrase en la Biblioteca Nacional ni en el centro Cervantes ni en el Ayuntamiento ni en el Palacio Real, sino en la Real Academia, ya que él fue miembro de la institución: distinción que por cierto le costó algún disgusto, como por ejemplo, mediada la guerra civil, la obligación de acudir desde Itzea, donde estaba con los suyos y relativamente a salvo, para participar en un paripé grotesco en Salamanca.

D'Ors, en pantalón corto y camisa azul

Esto fue en enero de 1938. En aquellos tiempos (y en las circunstancias de desamparo en las que Baroja había salvado por los pelos la vida que estuvieron en un tris de arrebatarle los requetés, se había exiliado en París y había vuelto con permiso de las autoridades de Burgos) esta clase de llamados o de invitaciones, por comprometedoras y desagradables que le pareciesen, no se rechazaban; el caso es que tenía que asistir en Salamanca a la inauguración del Instituto de España, para cuya dirección los sublevados habían elegido a Eugenio d’Ors, lo que tenía mucho sentido porque el Instituto fue una invención de Xènius.

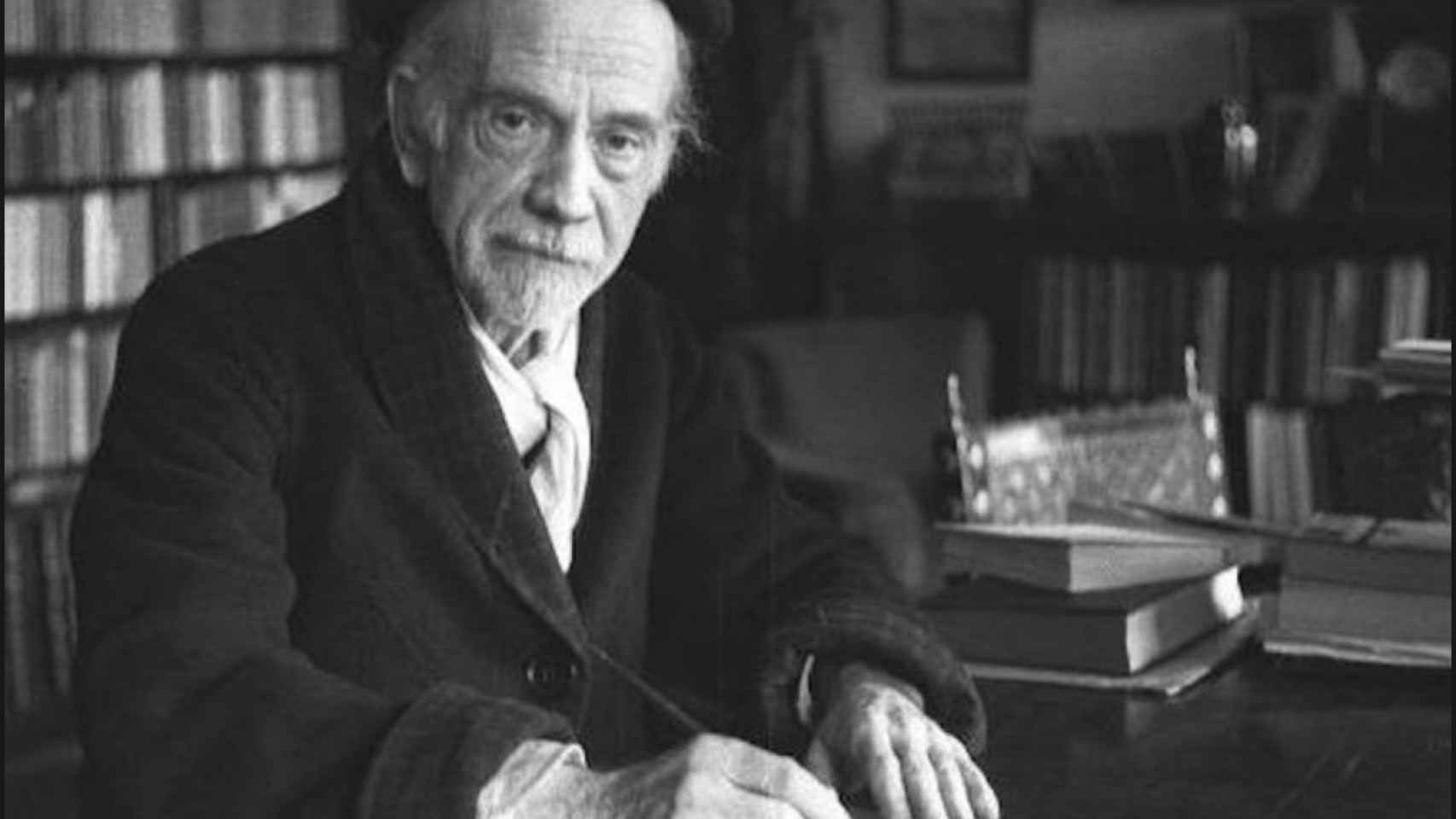

El escritor Pío Baroja paseando por el parque del Retiro (1950) / NICOLAS MULLER

Salió Baroja de su casa en Vera de Bidasoa, en Navarra, muy cerca de la frontera con Francia, a primera hora de un día de invierno aún más frío y desapacible que este jueves cuando le homenajeábamos en la RAE. Desafiando la nieve que cubría las carreteras, Baroja y el amigo que se había ofrecido a acompañarle en funciones de chófer llegaron a Burgos, donde se detuvieron a almorzar, a cenar en el hotel y a dormir, y desde allí a la mañana siguiente siguieron hasta Salamanca, adonde llegaron por la noche. Estaba la ciudad cubierta de nieve, a oscuras por exigencias del camuflaje para eludir los bombardeos, y aparentemente habitada sólo por las sombras de algunos dispersos militares.

La ceremonia se celebró a la mañana siguiente en la Universidad. Desafiando el frío, D’Ors se presentó en pantalón corto y con la camisa azul de Falange, indumentaria que no le quedaba muy bien dada la nula marcialidad de su oronda figura, y llevando al cinto un intimidante pistolón. Típica mamarrachada de las que a él le gustaban y en cambio Baroja despreciaba. Por cierto que d’Ors le resultaba francamente antipático. Aunque es también verdad que Baroja no simpatizaba con mucha gente, tendía a considerar imbécil a casi todo el mundo. (Opinión que paradójicamente comparte con casi todo el mundo: todos somos el imbécil del otro).

Los Baroja delante del caserón familiar de Itzea / DANIEL ROSELL

En fin: después del discurso de d’Ors los académicos y demás escritores presentes prestaron un juramento sobre un ejemplar de la Biblia y otro del Quijote: otra idea “henoooorme” de d’Ors… En fin, no descubro nada si digo que a pesar de payasadas y frivolidades, era un gran escritor.

Un señor que se aleja caminando

En cuanto pudieron, Baroja y su amigo regresaron a Vera. Seguía nevando en toda la mitad norte de la Península. Por el camino recogieron a un señor y su hijo, un soldado, para llevarlos a Valladolid; el joven había participado en la batalla de Teruel y describió con todo lujo de conocimientos y detalles los horrores de los bombardeos sobre la ciudad, el pavor de los soldados corriendo de aquí para allá como gallinas decapitadas, los cadáveres por los caminos y en las cunetas. Baroja se iba hundiendo en un estado de ánimo depresivo. Desde Valladolid siguieron viaje y cuando ya estaban por fin llegando a casa, siempre bajo aquel clima imposible, tras una curva les salió al paso, o se les echó encima, un mendigo al que no pudieron eludir; lo atropellaron. Falleció en el acto. ¿Qué debió de pensar Baroja viendo al desdichado muerto en la carretera? Se quedó perplejo. Estas cosas de las muertes son siempre súbitas, siempre una sorpresa increíble, aunque sepamos que pasan y pasarán y son inevitables. Pero es que son inimaginables, porque la muerte de cualquiera siempre es un “suceso” que antes no se había producido nunca. A lo mejor Baroja, que alguna formación filosófica tenía y que era tan meditabundo recordó el comentario de Epicuro según el cual “la muerte es una quimera, pues cuando ella está, yo no estoy; y cuando estoy yo, ella no está”. Por eso es tan difícil de prever. El caso es que hubo que ir a la siguiente comisaría y declarar el accidente…

Después de aquel viaje infernal cuando Baroja llegó a casa anunció a su familia que acababa de tomar la decisión de exiliarse por segunda vez. Se volvía a París. Y a la mañana siguiente, se fue hacia la frontera. Sobrevivió en París gracias a sus colaboraciones con un periódico de Buenos Aires, entonces Argentina era un país rico. No volvió a España hasta mediado el año 1940, cuando las cosas se estaban poniendo también feas en Francia. Este año de su aniversario he leído algunos libros suyos, la biografía hagiográfica que le dedicó Sebastián Juan Arbó y media docena de los ensayos breves de la colección Baroja y yo, que ya comenté en Letra Global. A veces lo imagino dando su famoso paseo por el Retiro, con el torero Machaquito y con Azorín, que eran tan lacónicos e introvertidos como él, y que después de estar juntos una hora sin decir palabra se despidieron afectuosamente comentando: “¡Qué buen rato hemos pasado! ¡Tenemos que repetirlo!” Otras veces me lo imagino camino del segundo exilio, por el camino de Francia. A lo mejor lo llevaron a la frontera en coche, pero yo prefiero imaginarlo a pie, de espaldas, un señor que se aleja caminando, con una boina en la cabeza y una maleta en la mano.