Al atravesar el puente del Ajolí, puerta del Cielo, los rocieros de las hermandades que peregrinan al Rocío inician el último tramo de su encuentro con la divinidad. Dominique Lapierre, el escritor francés con alma española, fallecido este domingo, disfrutó de este camino cinco veces con su sobrino, el autor madrileño, Javier Moro: “Mi tío era un ferviente devoto, tanto que a los 80 años no quiso perderse el que iba a ser el último de sus Rocíos, incluso con el bazo en cabestrillo”. Hacían el camino juntos, siempre a caballo y durmiendo en tiendas o carromatos, rodeados de gente bebiendo o rezando. Un lujo, “el auténtico lujo”. Hasta ayer nos los imaginábamos juntos en la India, país de referencia de Lapierre, momento de la caía del caballo de su conversión en hombre de caridad, más que de fe. Y cuando Moro nos sorprendió a muchos contando la historia del Rocío, en su artículo Mi tío Dominique Lapierre, nos dimos cuenta de que en el mundo nos aguardan rincones de enorme peso espiritual, cercanos, pero no siempre valorados en su justa medida por simple desconocimiento.

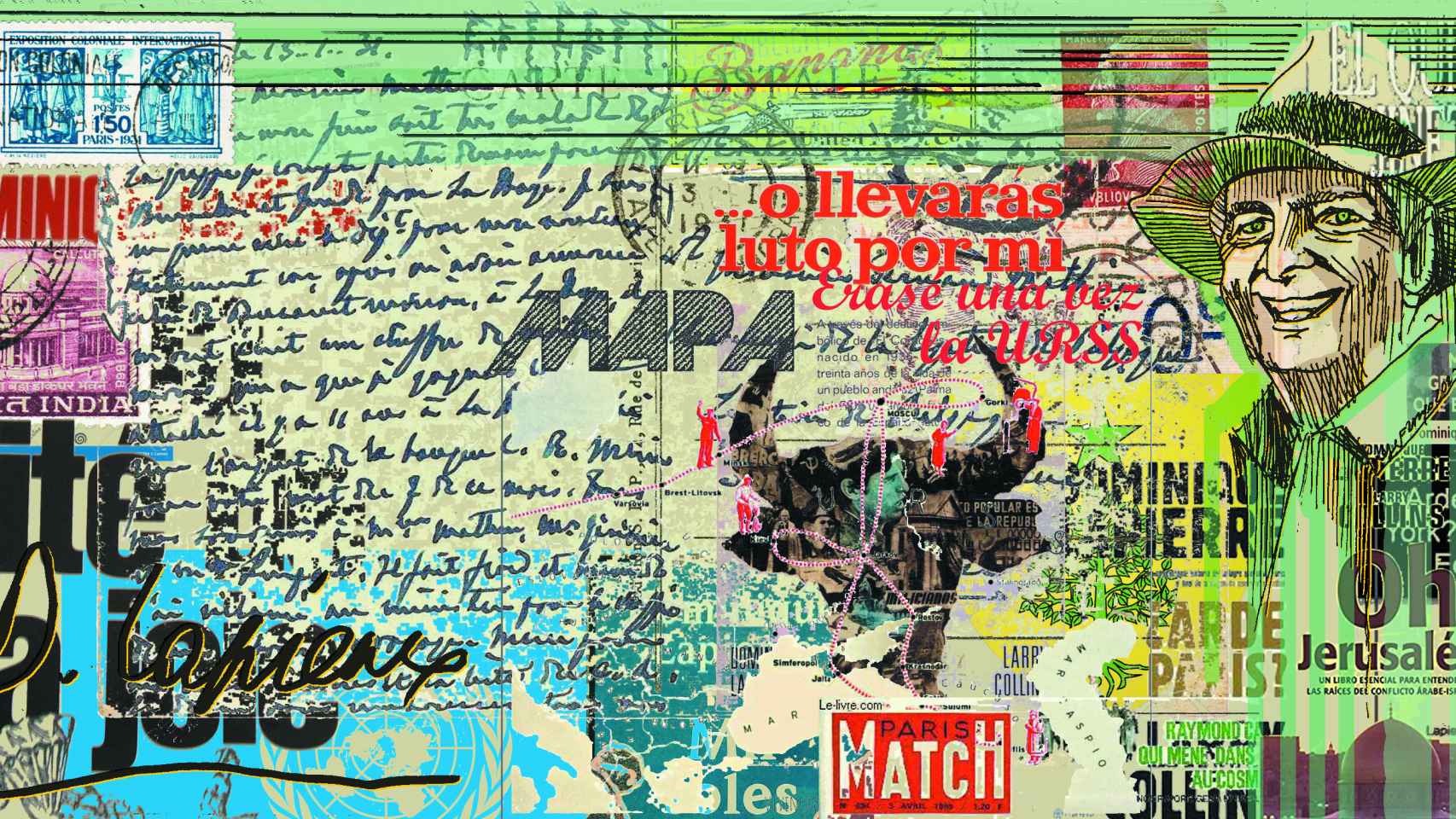

Lapierre, conocido sobre todo por libros como La ciudad de la alegría, ¿Arde París? y Oh, Jerusalén, firmados junto a Larry Collins, nos dejó a los 91 años, en el sur de Francia, donde vivía. El cruce de caminos entre Lapierre y su sobrino Javier es la India. Juntos escribieron Era medianoche en Bophal, una denuncia sobre la nube de gas tóxico que se escapó de una fábrica de la multinacional Dow Chemical provocando la tragedia de casi 30.000 muertos y medio millón de heridos. Una severa reprimenda a los aprendices de brujo que escatimaron medios convencionales a cambio de subirse al tren de la inteligencia mecánica para conducir antes de tiempo los laboratorios digitalizados del futuro.

El origen de una paradoja entre lo viejo y lo novísimo a favor de lo primero, como se vio al comprobar que, en una plaza de Nueva Delhi, murieron todos los vecinos a causa del escape, menos un yogui que se ejercitaba bajo un árbol en el arte del nirvana sin respiración. La India fue, mucho antes, el origen del Lapierre novelista, después de algunos años como corresponsal de la revista Paris Match. En 1985 publicó La ciudad de la alegría, una historia ambientada en un barrio paupérrimo de Calcuta y seguida por otras dos entregas: Más grande es el amor y Mil soles.

Esta trilogía desigual, junto a sus libros previos, le trajo el éxito económico como autor, a partir del cual forjó una ONG dedicada a luchar contra la pobreza en India. Su militancia irreductible en el campo social desembocó en su encuentro con la Madre Teresa. Fue así como la sanidad y la inversión se convirtieron en sus prioridades: médicos para los descalzos y dinero para invertir en proyectos de cooperación. Jamás un autor ha sacado tanto provecho económico y jamás lo ha dedicado tanto a los otros. Dominique repitió mil veces esta máxima: “Todo lo que no se da se pierde”.

Sin desmarcarse ideológicamente de nadie, Lapierre combatió con hechos las utopías ineficientes y criminales del siglo XX. Practicó un cristianismo trapense sin pertenecer a órdenes ni apostolados. Combinó el mejor periodismo de investigación con las bellas letras, remató la fórmula hemingwayana de la frontalidad ante el mal con el rigor de maestros posteriores como Ryszard Kapuscinski, en las guerras tribales africanas. No quiso ser un descubridor victoriano ni escogió la tradición francesa de Lesseps; evitó el trote de los intelectuales orgánicos del mañana como Billy Münzenberg o Arthur Koestler; trató de combatir la desigualdad a base de verdades directas sin alambiques internacionalistas. Jugó su suerte al estilo de Conrad en El corazón de las tinieblas, pero nunca salió indemne de sus experiencias. Cada nuevo drama humano le conmovió y actuó en consecuencia.

Unido a su camarada Larry Collins, corresponsal de Newsweek fallecido en 2005, reinventó la narrativa de ficción sentimental del best-seller en obras como Oh Jerusalén y ¿Arde París? La primera conmovió sin intimidar al lector. Sus autores quisieron entender la compleja capital israelí, centro de una de las áreas mas conflictivas del mundo, cuando el Irgún y el movimiento palestino recorrían los senderos del pacto, antes de llegar el primer Camp David. La segunda, ¿Arde París? es un ejemplo de rigor periodístico por el cúmulo de entrevistas y contactos de todos los perfiles que desfilan por el texto sobre la liberación de Francia después del Desembarco de Normandía. En la práctica, Lapierre y Collins comunicaron las dos capitales tratando de hermanarlas a medio camino y dejando a otros –como Milan Kundera– el logro imposible de pedir moralmente que la metrópoli demediada, judeo-árabe, se convierta en la capital de Europa.

Lapierre y Collins profundizaron pero nunca aburrieron. Al contrario, conjugaron la palabra y el corazón, a través de la ficción, arrebatándole a la misma filosofía su auténtica misión. Así llegó Esta noche la libertad, un viaje de un cuarto de millón de kilómetros para recoger y ordenar los testimonios sobre la fundación de dos enormes naciones, la India y Paquistán. Para entonces, el estilo desenfadado del libro de masas le había ganado la partida, a los ojos del público, a la novela histórica de Yourcenar y Robert Graves. La frescura pudo más que la solemnidad; el testimonio directo y a menudo próximo en el tiempo se impuso –en términos de difusión, aunque no necesariamente de calidad– al laboratorio histórico-poético de los más grandes.

Hace ya mucho que Lapierre y Collins dieron un sobresalto geopolítico en su novela El quinto jinete, basada en la pregunta de ¿qué pasará cuando Gadafi pueda utilizar bombas atómicas como podrían haberlo hecho Bokassa o Idi Amin Dadá? Se vendieron trece millones de ejemplares en un año y la novela dejó un rastro de inquietud hasta entonces relajada. Hoy, casi medio siglo más tarde, el caso del autócrata libio se hace mezquina posibilidad en la mente inestable de Putin, cuando este último no descarta ataques rusos con armas nucleares tácticas sobre territorio ucraniano. En Lapierre no hay esnobismo de gama alta; él tampoco hubiese entregado años de su vida por unos minutos de Stravinski.

No quiso ser un exquisito; indagó y entregó con el deber cumplido como quien ofrece un encargo, algo que en muchos casos coincide con la verdad. Nació en Châtelaillon en el seno de una familia de diplomáticos y se formó por el roce de lo culto en una ambiente favorable a sus intereses de lector, en una gran biblioteca regada con el te y las pastas de media tarde. Se acordó muchas veces del bon sense a partir de un accidente craneoencefálico que le ha mermado sus facultades en sus últimos años de vida

Todavía adolescente, sintió el ahogo de la Francia burguesa dispuesta a levantar la grandeur a espaldas de las botas altas y el paso de la oca. Fue al final de los cuarenta, cuando emprendió un viaje a México, Estados Unidos y Canadá, ligero de bolsillo; un periplo “a lo que salga” de 32.000 kilómetros con 32 dólares doblados en el bolsillo de la camisa. De aquella pequeña aventurilla derivan sus aventuras en todo el mundo. A la vuelta, puso en marcha su máquina de contar recuerdos, citas y roces. Lo tituló Un dólar cada mil kilómetros; fue su primera novela basada en lo que Dominique apuntaba, no inventaba. Era ya el periodista que fue siempre, el corazón abierto a la esperanza del que nos habla Javier Moro, su sobrino nominal e hijo real, por ausencia del padre, en muchos momentos de su vida.