“La creación vive en tanto que génesis bajo la superficie visible, bajo la envoltura de la obra”, escribió Paul Klee en uno de sus fragmentos originales, reunidos por Cactus (Buenos Aires, 2015) en Teoría del arte moderno. Puede decirse que, en esta búsqueda de la creación bajo la epidermis de la obra, encontró Martín Chirino el despliegue de su oficio de escultor. En la forma emuló a Chillida; en la forja dirigió su mirada al espejo de Giacometti y al constructivismo de Brancusi; finalmente, en la elección del material, optó por la referencia modélica de Auguste Rodin, impresionista y padre del Gran Estilo en la escultura contemporánea. Instalado en Madrid desde hace 70 años, Chirino presidió el Círculo de Bellas Artes y recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas.

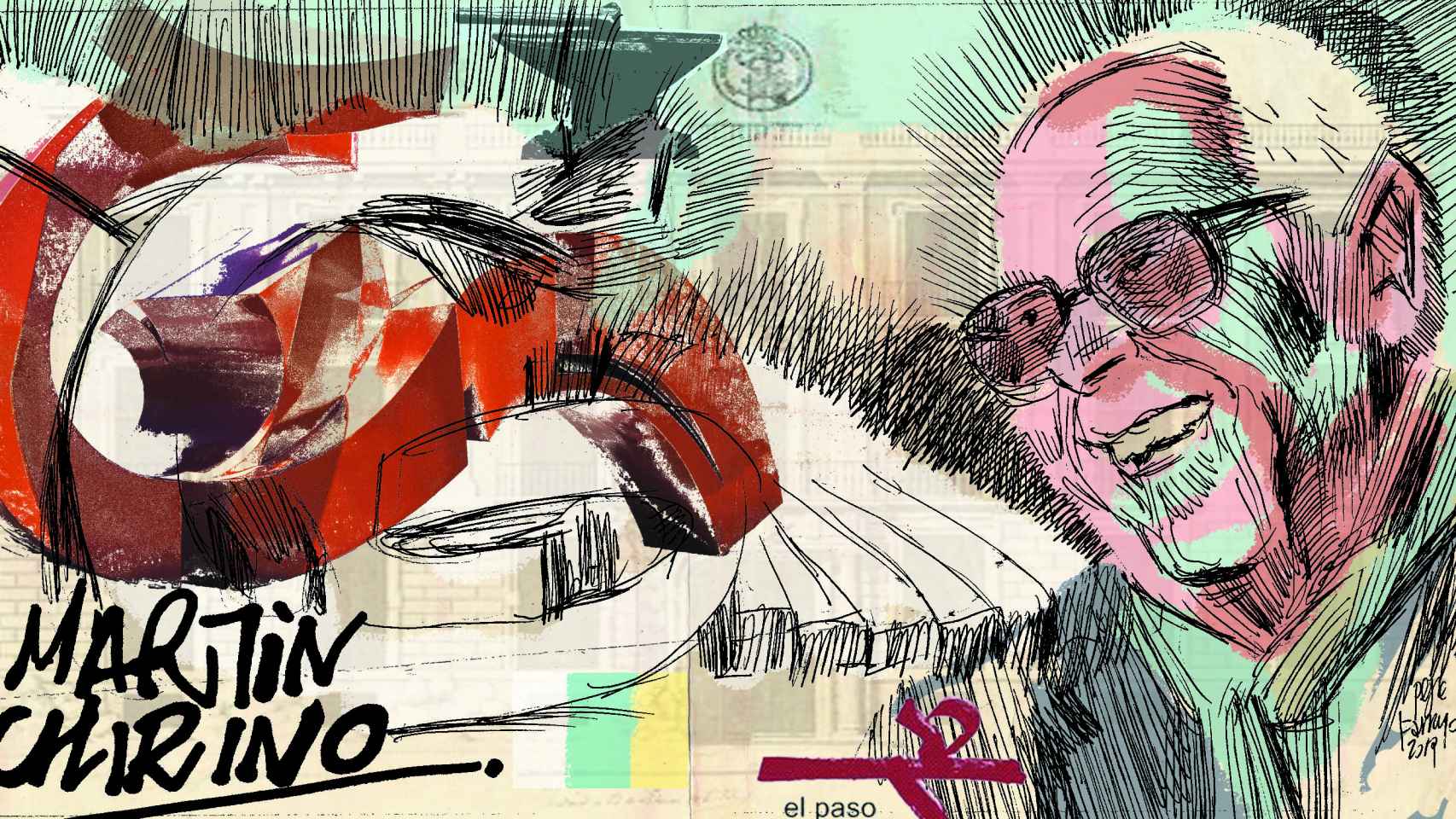

Chirino falleció el pasado 11 de marzo a los 94 años en el hospital Universitario de Navarra de la capital de España, sintiendo no llegar al centenario y poniendo punto final a su estancia en Morata de Tajuña, donde vivía y recibía sin freno, pero sin olvidar jamás su alma oriunda de Canarias. Unas horas después, Juan Cruz, otro canario a prueba de bombas, despidió desde la letra al gran “titán de la forja y de la arena”. A lo largo de la última centuria, el trabajo de Chirino debe situarse al lado de los consagradísimos Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola y del aragonés Pablo Serrano. Formado de la mano del escultor Manuel Ramos y de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid (1948) (el propio Chirino fue presidente de esta institución entre 1982 y 1992), completó su formación en París, en Roma, donde recibió el aliento de Julio González y en la School of Fine Arts de Londres.

En el medio siglo, etapa de fronteras y pertenencias, se alistó en El Paso, junto a Antonio Saura, Canogar y otros en lo que fue el primer grupo de arte de vanguardia de la posguerra. De Saura heredó su propensión a la “mítica realidad” basada en lo históricamente determinado para no perder la perspectiva de un tiempo sin demasiadas florituras, pero en un Madrid cargado de salas de arte, coleccionistas y expertos.

El Madrid de Saura y de Chirino fue la misma capital que acunó la experiencia de la Escuela de Vallecas, exponente del movimiento surrealista, liderada por el escultor Alberto y el pintor Benjamín Palencia. Al entrar en El Paso, el escultor canario había atravesado la escuela del automatismo, consagrada por Valéry, embellecedor de la palabra. Valéry comparó la eficacia del cincel con la mano precisa del marinero capaz de convertir el mar en un pequeño mundo de leyes inmutables, como lo experimentó Joseph Conrad, al que el poeta francés conoció personalmente en Londres.

Vista a día de hoy, la obra de Chirino tiene un recorrido muy amplio, y lo que plasma su recorrido es la mezcla entre la instantaneidad y el trabajo profundo del taller. Nunca dejó de dibujar y de esculpir. Lo que inventó se desparrama en plazas, calles, estaciones, museos y colecciones, y también en redes de autovía, como la monumental Espiral del viento, situada en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Su decisión de mostrarse fuera de las salas de exposiciones tiene antecedentes en la Alemania de Weimar de la mano de Der Blaue Reiter, aquel grupo de artistas, fundado por Vasili Kandinski y Franz Marc, en Berlín, al que perteneció Klee, y que transformó el expresionismo alemán.

Nada es eterno, como no lo fueron Weimar ni su destructor, el III Reich, pero podría decirse que antes de que Antonio López y Jaume Plensa llenaran de belleza nuestros andenes, Martín Chirino era ya un correcaminos a cielo abierto, influido sobre todo por su permanente relación con Nueva York. Él se anticipó en la primera Exposición Internacional de Escultura en la Calle de 1972, que tuvo lugar en Tenerife, y a la que el escultor aportó su conocida Lady roja, convertida después en emblema.

Desde aquella experiencia pionera, Chirino remonta el hierro con las cualidades efímeras de la luz, la ligereza y los reflejos. Se acercó a los andamiajes móviles de Alexander Calder, sin renunciar al estatus terrenal de sus orígenes. La obra de Chirino es bella y amenazante al mismo tiempo. Algunos de sus esbozos convertidos en forma recuerdan al monumental stabile de Calder, una expresión de la estética industrial que une a ambos escultores.

El canario martillea en busca de la curva y presenta láminas de metal unidas con tornillos visibles. El que contempla de frente sus obras verá la forma dinámica de las piezas, que parecen transformarse a medida que el espectador las rodea. Es el Chirino minimalista que emplea materiales propios el arte povera, como el latón, para acentuar por contraste las propiedades físicas del hierro, presencia permanente a lo largo de su obra. Da idea de ello La Espiral: Naturaleza, Simbología y Cosmos, presentada con una caja escultórica de bronce y doce grabados de espirales con textos del propio Chirino y de Jorge Semprún.

Chirino quiso ser un presente continuo: todo lo que hacía reproducía lo que estaba haciendo. Su mente abrazó el espacio casi ingrávido; su mano empuñó el martillo, el mismo que descubrió de niño en la Playa de Las Canteras. Dicen que el ruido del metal sobre el yunque una vez escuchado nunca se olvida. Pues este hombre, diferente al resto por sus largos silencios, lo llevó hasta la extenuación, hasta que recientemente las fuerzas le abandonaron.

Su descubrimiento del metal es una especie de eterno retorno nietzschiano, de serialidad, de semper idem y sin embargo su obra nunca se repite. Sus trabajos se yuxtaponen pero no son fotografías el uno del otro, porque la esencia del arte solo puede ser concebida, como lo fue su obra Árbol de la Ciencia situada en los jardines del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid; en otra no menos monumental, como El Fauno, en Navalcarnero y en otras más, ocaso demasiado evidentes, como Mediterránea de Maspalomas, El Pensador y Raíz, que han entrado y salido de museos, salas de arte y espacios públicos.

El fruto de la creación nunca es un objeto intercambiable. Chirino elevó físicamente su escultura; nunca la quiso a ras de suelo; hizo del material duro y pesado un elemento flotante. De esa combinación emergió su mejor aportación. Pero se referenció en el origen. Dijo muchas veces que su arte no hubiese sido posible sin su infancia en la imponente Playa de las Canteras, de Las Palmas, donde su padre hacía las forjas que van en la quilla de las embarcaciones. De la imagen reiterativa de la fundición sacó la reiteración creativa para construir su novedad.

Vivió en la inquietud de la escala y el espacio; atravesó su propia crisis de reducción como el gran maestro Alberto Giacometti, porque la distancia entre el modelo y el escultor aumenta sin cesar. Su trabajo comprendió la escultura y el dibujo; en ambos casos, la línea curva fue su argumento a la hora de trocear y retorcer hierros. Estudió al milímetro la exposición de su obra en espacios abiertos, como lo había hecho Constantin Brancusi, el escultor de origen rumano y nacionalidad francesa, que tuvimos ocasión de explorar el pasado verano en una retrospectiva gigante, en el Pompidou Málaga

La incontable cantidad de amigos, alumnos, artistas jóvenes y divulgadores que recibía Chirino en su domicilio no se olvidaban nunca de pasar por delante del enclave, situado en el cerro Casas Altas de Morata de Tajuña, donde el escultor plantó su homenaje a los que participaron en la batalla del Jarama. La pieza expone un cruce de dedos unidos al final de dos brazos en rojo mate bajo los que se adivina el rojo fuego de la forja férrea, símbolo de la reconciliación.

Delante de la estatua, pegada a un pedestal pétreo, uno cae en los escritos de Dos Pasos y Hemingway, reporteros de guerra y compañeros de trinchera del gran cirujano Moïsses Broggi. La reverberación de Tajuña nos habla de cascotes y metralla, pero también de la underwood de los corresponsales y del bisturí del joven doctor. Los escritos y fragmentos de prensa que se han conservado son deudores también de la cama caliente en noches de permiso, en el Hotel Wellington de Velázquez; y de las horas veloces en la barra de bar, compartidas con reporteros y toreros vacantes de rostro cetrino, en espera de ser llamados a filas. A riesgo que sobrepasar el linde, digo que esta parte, la fusión minimalista de las dos Españas, también está en la escultura de Chirino clavada en el cerro de Morata.

En los obituarios periodísticos dedicados a escultor canario hemos leído estos días tristezas de amigo y nostalgias de camarada. El desconsuelo lo ha puesto esta cita escalofriante y veraz de Pasolini: “la muerte determina la vida... solo al morir, la vida adquiere significado”.