Ya lo decía el poeta: “Nuestras vidas son los juguetes que van a parar al desván, que es el morir”. En la magnífica Toy Story 3, la gran evasión (Lee Unkrich, 2010) también lo saben. Lotso --el malo con causa de la película, un osito de peluche rosa que descubre bien pronto que todos somos sustituibles-- abre los plasticosos ojos de los protagonistas cuando, ante un mohín de esperanza de los buenos, les suelta un demoledor: “¡Todos somos basura esperando que nos tiren! ¡Así es ser un juguete!”. El aforismo, un memento mori antológico, parece inspirado en algunos de las mejores y más desesperanzadas páginas del alemán Martin Heidegger. Lo que el filósofo no sabía es que su máxima no sirve para el sistema de juguetes Lego.

Los de Lego sean probablemente los juguetes menos abandonados de la historia. Para empezar por una cuestión meramente pecuniaria: los productos vintage de la marca danesa se cotizan al alza entre los coleccionistas de la nostalgia. Están en el número uno del ranking de juguetes más revalorizados de la historia. Los expertos economistas no hubieran errado en sus análisis si momentos antes de explotar la burbuja inmobiliaria nos hubieran recomendado invertir en diminutos ladrillos de plástico.

Tampoco se abandonan debido a su exclusivo sistema de construcción. Los juguetes no caducan, son casi indestructibles: ni se crean ni se destruyen, solo se trasforman. Así podemos unir nuestras antiguas piezas con las nuevas sin más trabas que la propia imaginación y capacidad. Esa longevidad, en estos tiempos de feroz obsolescencia programada, es un gesto revolucionario. Un ladrillo de 1958 encaja perfectamente en uno de 2018. Un juego de Minecraft --digamos la versión digital del asunto-- de Playstation 3 de 2016 no funciona en la Playstation 4 de 2017. Por ahí resiste todavía el juguete en su lucha desigual con el píxel.

Anuncio de LEGO

Anuncio de Lego

En casa estamos viendo la serie documental The toys that made us (Los juguetes que nos hicieron), producida por Netflix. Los capítulos se centran en seguir la historia de la creación y el diseño de un determinado juguete del siglo pasado. Así, durante la primera temporada dedicaron programas, entre otros, a las figuritas de Star Wars o a la conspicua muñeca Barbie. Hace unos meses estrenaron la segunda temporada y el episodio dedicado la obra y milagros de la compañía danesa Lego nos gustó mucho. Aunque la verdad es que yo era más de TENTE, la versión local del asunto elaborada por EXIN que desgraciadamente cerró en 2007.

No fue Geppetto, pero sí un carpintero danés con nombre de personaje de Andersen: Ole Kirk Christiansen, a quien se le ocurrió la idea en un pueblecito llamado Billund. Al bueno de Ole la crisis mundial le jodió el negoció original y le agudizó el ingenio. Como sus vecinos no tenían dinero para hacerle encargos mayores se decidió a liliputizar sus muebles. Aquellas piezas minúsculas --mitad colección portátil de Marcel Duchamp, mitad Leroy Merlín-- empezaron a venderse como churros. Aunque el camino todavía era largo hasta adoptar el plástico como materia prima y el sistema de ladrillos de ensamblaje automático como plan maestro.

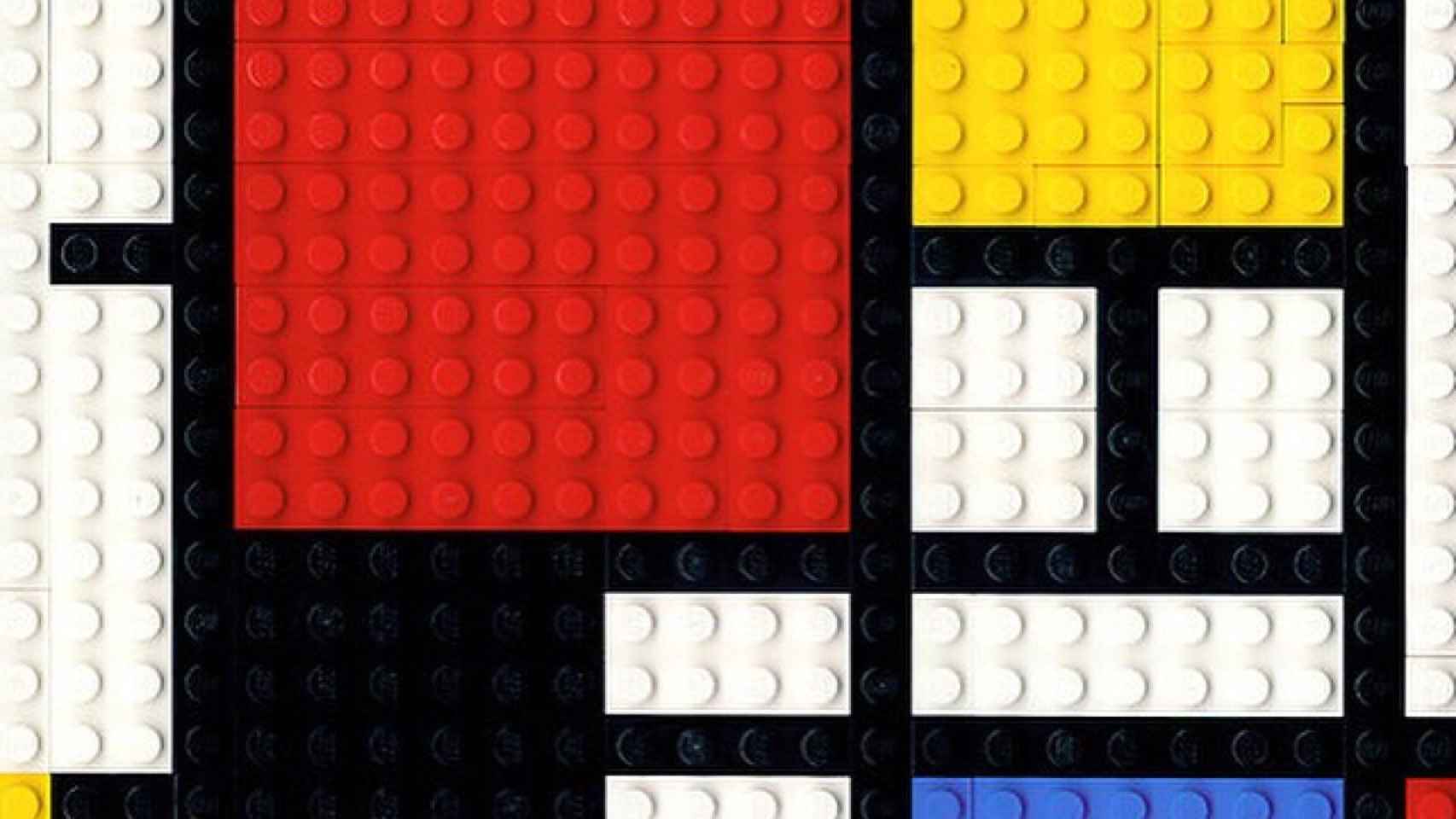

En la propia etimología del nombre de la marca se encontraba la semilla del secreto de su éxito. Lego se construye con las piezas de la expresión "Leg godt", jugar bien, en danés. Esa bondad no es solo constructiva. Los colores originales de los primeros productos de la marca están inspirados en las obras del pintor holandés Piet Mondrian. Con solo cuatro colores –rojo, amarillo, azul, blanco y negro-– y unos bloques de plástico es posible construir el universo. Se calcula que seis ladrillos se pueden combinar de 915.103.765 maneras distintas. Lego inaugura el libre albedrío en los juguetes. La libertad infinita. Algo así como el alfabeto del lenguaje pero hecho con acrilonitrilo butadieno estireno en vez de con grafías.

Piezas de LEGO

Piezas de construcción de Lego

Hasta el escritor Norman Mailer explicaba el orgullo que sentía por el juguete que montó unas tardes de 1965 junto algunos amigos. Con él trataba de diseñar el futuro de la metrópolis de Nueva York y siempre se negó a desmontarlo. Foster Wallace ya nos decía que Norman, más que de Lego, era de Ego. La mujer de Mailer se quejaba de que era un cachivache absurdo y que solo hacía que acumular polvo. Y tenía razón. Si hay algo que se puede comparar al placer de escuchar el montón de piezas decender de la caja hasta el suelo y dedicarse a construir durante horas, es el placer de destrozarlo todo.

Pocos momentos más culminantes para toda obra que el del momento sublime de su destrucción. Como Ricardo Piglia tirando hojas de su diario al fuego. Como las olas que borran la escritura en la orilla. Como el suave viento que se lleva la arena multicolor del mandala pacientemente construido con la arena del Tibet. Borrar para poder escribir de nuevo. Deconstruir un juguete para poder jugar de nuevo. La hora de recoger se convierte en una oda a la diosa Shiva. No sé si les habrá gustado la metáfora, pero es el cuento que yo suelo utilizar con mi hija para animar a la recolección de todas las piecitas desperdigadas por el suelo. Ya saben que pocas cosas más dolorosas, en estos meses estivales, que pisar con el pie desnudo una de esos maravillosos bloques indestructibles.