Al empezar a escribir una nueva sección para un periódico digital, a uno no le queda más remedio que reflexionar acerca de dónde escribe y preguntarse a quién se dirige. La revolución digital está transformando nuestras sociedades a tal velocidad que nos impide, sobre todo a los ciudadanos nacidos y educados en el siglo XX, hacernos una idea clara y verosímil del mundo en el que estamos trabajando. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué ocurre cuando una tribuna de opinión ha sido ya desplazada para siempre de su lugar en el papel para ser arrastrada por el torbellino frenético de internet. La opinión ha sido sometida a un brutal proceso de democratización donde se pretende que no haya jerarquías sino tan sólo procesos virales, lo que supone, de hecho, la mutación de las tensiones que en Occidente habían organizado la esfera pública desde que, al menos desde el siglo XVIII, se empezara a impugnar el concepto de autoridad hasta entonces convenido.

Frente a eso, se vienen practicando, sobre todo, dos actitudes. En una de ellas –en la que yo mismo he incurrido–, el articulista habla como si nada hubiera pasado y estuviera todavía amparado por la autoridad de papel, una postura aristocrática que desdeña las corrientes masivas, ignorándolas. Y en la otra, en cambio, se escribe teniendo muy en cuenta el flujo de opinión que a uno le rodea, tratando de influir en él y muchas veces fishing for compliments, como dice la exacta expresión inglesa, tratando de recabar la aprobación de la mayoría, al menos de la que suele acompañar al medio digital donde se publica. Por ello, a la hora de empezar una nueva sección como esta, es más necesario que nunca preguntarse desde dónde piensa uno y para qué lo hace.

La democratización salvaje del debate público ha llevado, por una parte, a la práctica de un opinionismo urgente y visceral, impresionista en el mejor de los casos, frente al que se suele oponer, sobre todo en cuestiones culturales, una respuesta ilustrada e intransitiva, ancilar de una idea del humanismo que ha terminado por vaciarse y no significar nada. ¿Puede haber, más allá de todo esto, un camino a la vez exigente y afirmativo? La respuesta no es fácil ni inmediata, pero su formulación ya supone, me parece, un principio de orden.

Benjamin

En más de una ocasión, Ignacio Echevarría, pensando seguramente en Walter Benjamin, ha dicho que la tarea del crítico consiste en “crear pequeñas comunidades”. Es una idea plausible e incluso encomiable, pero deudora todavía de un concepto de esfera pública que quizá ya no funcione, puesto que obedece a una verticalidad que ya no se reconoce. Siguiendo esa idea, pero adaptándola un poco al medio digital, quizá se podría decir que la tarea del crítico consiste ahora, sobre todo, en producir silencio, creando espacios de atención que sirvan como refugio al ruido imperante. Se trata de una misión más modesta, menos agresiva, si se quiere, que el tradicional hacer ruido pero, en un sentido lato, indudablemente política.

Todos los artículos de esta sección van a estar dedicados a relacionar nuestras vivencias políticas con los mejores libros, impugnando muy deliberadamente la concepción de la cultura como algo ornamental e inocuo, útil tan sólo para el entretenimiento y el ocio privilegiado. En ese sentido, la excesiva exhibición de la banalidad hoy en día quizá ayude a excitar cierta hambre de complejidad. En la última feria del libro de Frankfurt, por ejemplo, uno de los hot books –los libros por los que todos los editores se pelean y que habitualmente son obras anodinas– fue Zeit der Zauberer (El tiempo de los magos) de Wolfram Eilenberger, un excelente ensayo sobre lo que ocurrió filosóficamente en Europa entre 1919 y 1929, a través de las figuras de Benjamin, Heidegger, Wittgenstein y Ernst Cassirer, y que Taurus publicará aquí en febrero del año que viene.

Es un libro parecido, aunque de mayor calado, a Gran Hotel Abismo, de Stuart Jeffries, la biografía coral de la escuela de Frankfurt publicada recientemente por Turner. Más que teorizar al respecto, tanto Eilenberger como Jeffries se dedican a contar lo que hubo detrás de ese momento excepcional del pensamiento europeo, qué relación tuvieron todos esos filósofos con la política de sus días y qué podemos aprovechar nosotros de su experiencia y de su obra. Al especialista o al lector iniciado probablemente no le descubrirán nada nuevo, pero al resto les servirá para tomar conciencia de lo que fue la mentalidad crítica y filosófica europea en unos años cruciales y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.

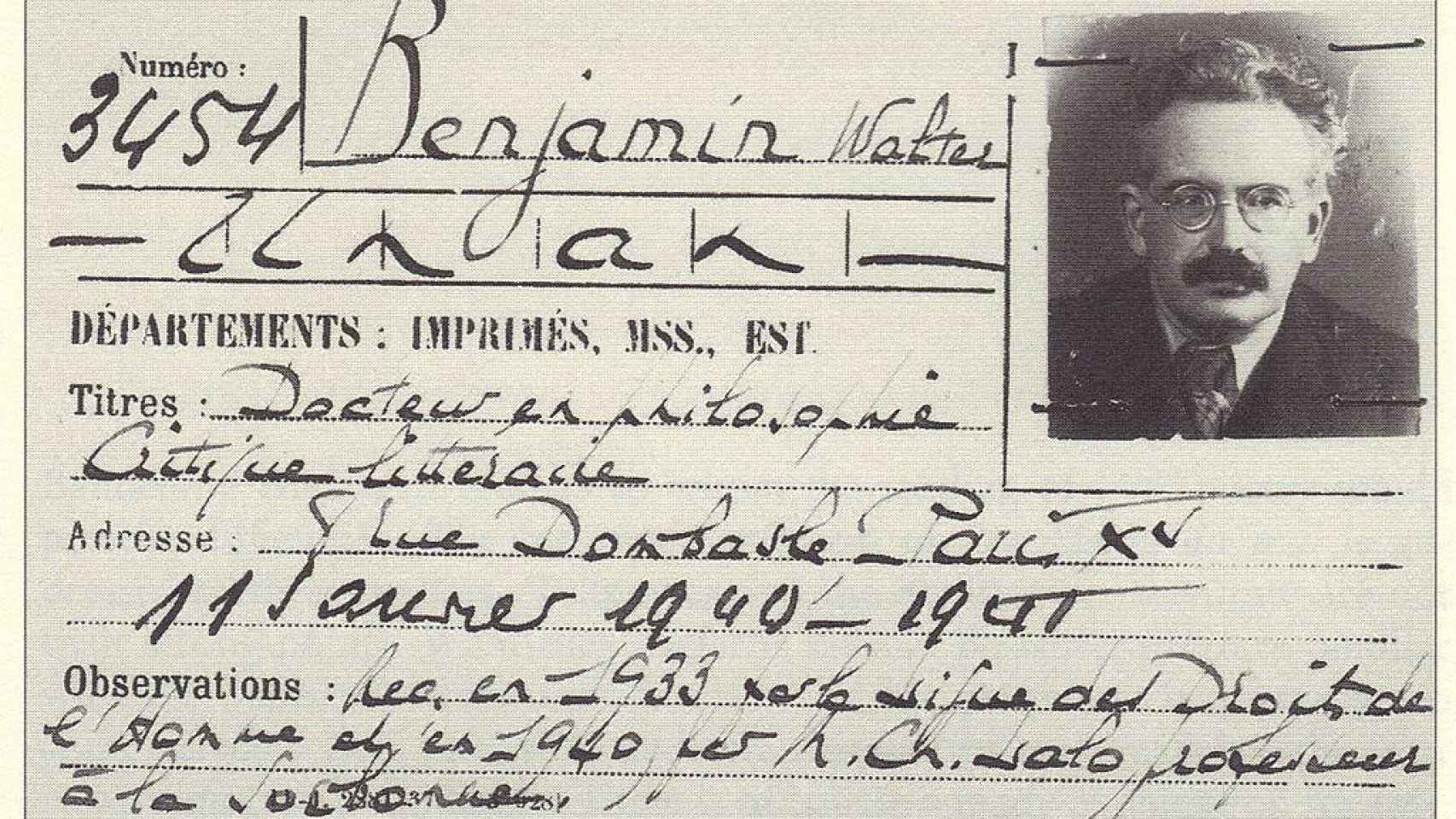

De todos los filósofos de la escuela de Frankfurt, sin duda el más conocido es Walter Benjamin, convertido ya, desde hace varias décadas, en un mito y en un tópico. En España, Benjamin parece haber ingresado en ese limbo tan peculiar de los autores que todo el mundo cita y nadie lee. Su obra completa ha venido siendo publicada por Abada en unos volúmenes destinados sobre todo a los estudiosos que han tenido por ello muy poca circulación.

Ahora, Taurus, para inaugurar su nueva colección Clásicos radicales, nacida para recuperar lo mejor de un catálogo clásico de la edición de ensayo en este país, acaba de publicar una excelente antología de sus mejores ensayos, Iluminaciones, editada y prologada por Jordi Ibáñez Fanés, que ha revisado y actualizado las traducciones pioneras de Jesús Aguirre, director de Taurus en la década de 1970, antes de convertirse en duque de Alba consorte. Ibáñez ha elegido los ensayos más representativos de Benjamin –entre los que se cuentan La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, El narrador o París, capital del siglo XIX– y les ha añadido un riguroso aparato de notas, imprescindible para entender cabalmente los textos. Se trata, sin duda, de la mejor antología de Benjamin disponible en castellano.

Placa en homenaje a Walter Benjamin situada en la casa de Berlín donde vivió entre 1930 y 1933 .

Placa en homenaje a Walter Benjamin situada en la casa de Berlín donde vivió entre 1930 y 1933

La inteligencia de Benjamin es irreductible. Como observó Hannah Arendt, la suya no es obra de un filósofo ni de un teólogo ni de un poeta, sino la de alguien que supo aprovechar todas esas disciplinas para ejercer la crítica literaria, en un sentido que hoy nos cuesta mucho de entender. Toda su obra está destinada a impugnar la comodidad con que se la ha consagrado y que ha dejado sin efecto la subversión constante que contiene. Al final de su ensayo Experiencia y pobreza (1933), donde comenta el estado de la sociedad que surgió de la primera guerra mundial, Benjamin, siguiendo a Baudelaire, el poeta al que dedicó más tiempo, decía:

“Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeños por una centésima parte de su valor, y ello para que nos den a cambio un poco de la calderilla de lo “actual”. La crisis económica está a las puertas y, tras ella, como una sombra, la guerra inminente. […] En sus edificios, en sus cuadros y en sus historias la humanidad se prepara a sobrevivir, si es preciso, a la cultura. Y, lo que es más importante, lo hace riéndose. Tal vez esta risa pueda sonar a veces como algo bárbaro. Qué importa. Que cada uno ceda de vez en cuando un poco de humanidad a esa masa que un día se la devolverá con intereses y hasta con interés compuesto”.

Benjamin, como es bien sabido, se suicidó en Port Bou en 1940. No pudo llegar a Nueva York, donde hubiera trabajado seguramente con Theodor W. Adorno y el resto de sus compañeros de la escuela de Frankfurt. De todos modos, siempre tuvo miedo de Estados Unidos –y del inglés como lengua–, un país, decía, donde temía ser exhibido como “el último europeo”. Adorno, en cambio, pudo descargar toda su capacidad teórica en la sociedad norteamericana.

Su primer empleo consistió en clasificar los gustos musicales de los oyentes de la radio, a petición del sociólogo Paul Lazarsfeld, en lo que se llamó el Proyecto de Investigación Radial de Princeton. Adorno se escandalizó por el método empleado, un audímetro, precursor del actual Nielsen, la compañía de información de mercado. Los oyentes analizados tenían que registrar lo que les gustaba o lo que les disgustaba apretando un botón. “Reflexioné”, escribió Adorno al respecto, “que la cultura era simplemente la condición que descartaba una mentalidad que intentase medirla”. No hace falta añadir más para saber por qué deberíamos leer a Benjamin.