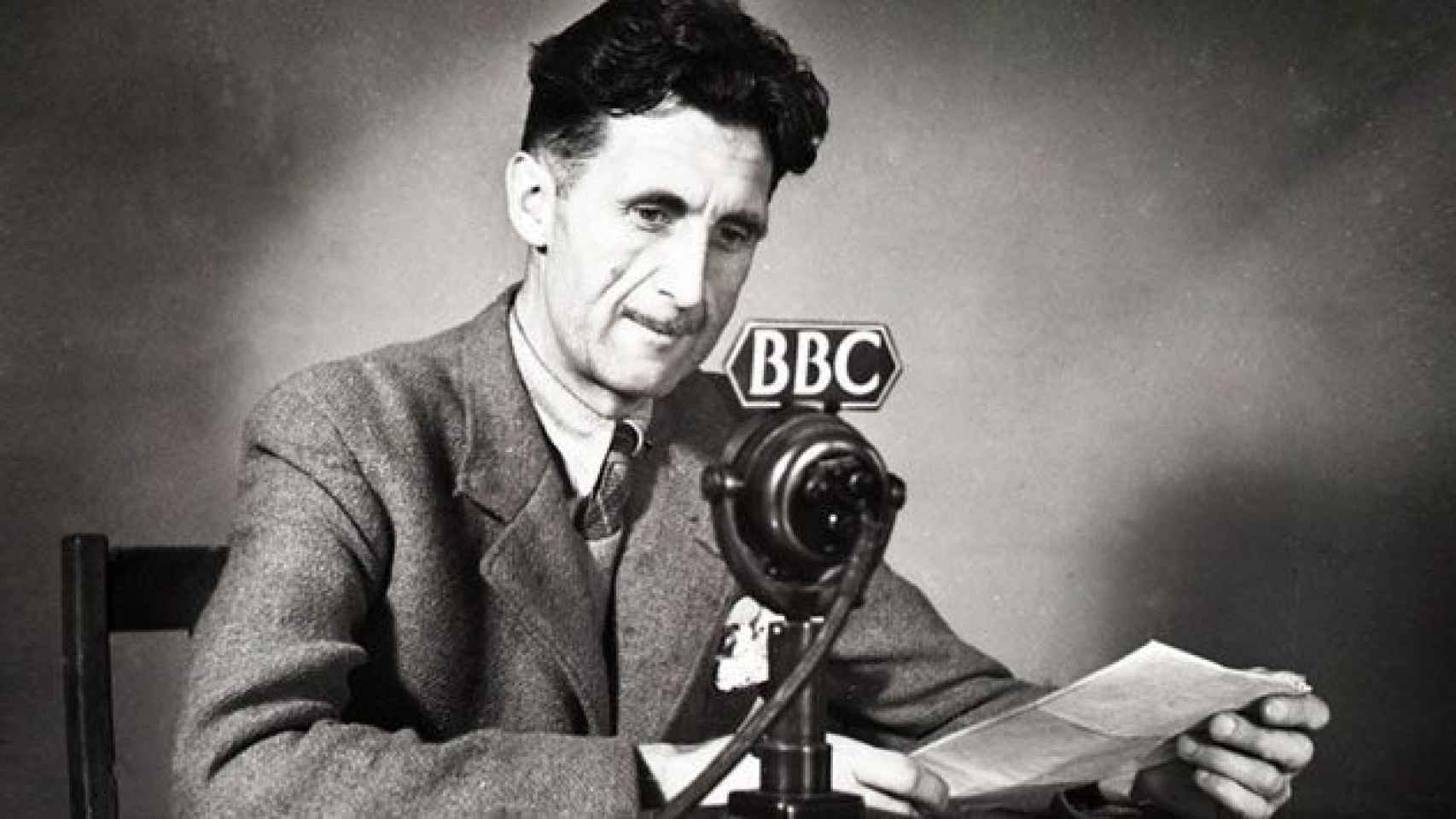

No existe nada más poderoso, y al mismo tiempo más peligroso, que la verdad. En literatura suele ser una verdad íntima, personal. En periodismo, en cambio, nos manejamos con lo que llamamos la verdad pública, que es una aproximación inexacta, pero sincera, a los hechos ciertos. Ambas cosas --el periodismo y la literatura, la intimidad y el rostro que proyectamos ante los demás-- en el fondo vienen a ser la misma cosa. De ambas escribió con una maestría envidiable George Orwell, cuya obra como cronista y novelista se adelantó a su tiempo, creando algunos de los conceptos gracias a los cuales entendimos --demasiado tarde-- la larga cadena de los totalitarismos del siglo XX, que aún siguen vivos, disfrazados bajo nuevas formulaciones, como la famosa revolución de las sonrisas, en el tiempo de nuestro presente.

Uno de sus rasgos característicos es la obsesión por abolir la verdad, esa obstinación recurrente por robarle el significado a las palabras. El proceso está diagnosticado con sumo detalle en el famoso ensayo que el filólogo Victor Klemperer dedicó a La lengua del Tercer Reich, publicado en español por Minúscula. La cosa funciona así: primero se cuestiona el sentido histórico de las palabras, que es el vínculo (mental) que existe entre los hablantes de una lengua, la infalible red de seguridad creada por una sociedad civilizada para garantizar la comunicación entre sus miembros y fomentar el pensamiento crítico. Después se sustituye el intelecto, la fuerza motriz del lenguaje, por una desbocada sentimentalidad. Lo importante para los totalitarismos, tanto los antiguos como los posmodernos, no es que las masas lleguen a comprenderlos. No. Lo realmente trascendente es que la horda que los llevará al poder total comparta con ellos un estado emocional único, cristalizado, a ser posible cercano incluso al fanatismo, que es un muro mental contra el que cualquier argumento se estrella.

El tercer paso consiste en llenar los cuencos vacíos de las palabras antiguas con los significados modelados por la propaganda. Las palabras, difuminado su origen, olvidado su sentido original, permiten configurar un imaginario a la carta: crean a capricho un territorio mental en el que es imposible pensar con libertad porque sólo cabe asentir. Quien controla el sentido de las palabras accede, como por encanto, a las mentes de quienes las usan. Somos todos. De ahí que no haya ninguna guerra política que, en cierto sentido, no implique una perversión previa del lenguaje o busque quebrar la frontera sagrada entre el periodismo y eso que ahora se llama la comunicación, que no es más que una variante de la publicidad adaptada a los oscuros deseos de quien paga, cuyo ideal es que la gente --votantes, contribuyentes, clientes-- no puedan diferenciar el mundo real de los eslóganes.

El periodismo, la mentira y el poder

El poder no quiere que pensemos. Sencillamente desea que le compremos el paño con el impulso compulsivo de las ratas de un laboratorio. Orwell escribió de todo esto con maestría, clarividencia y la experiencia de quienes saben que el periodismo consiste en publicar noticias en contra de todos los elementos ambientales, incluida la sonriente cobardía intelectual de nuestros semejantes, aquellos otros periodistas que dejan de serlo para servir a una causa política. La vida de un cronista es una carrera de obstáculos contra la mentira y el poder. Somos soldados con dos únicas arma: la mirada y el lenguaje.

No olvidar el sentido de las palabras y aprender a ver el mundo sin anteojos ajenos son las obligaciones esenciales de esta profesión. El periodismo de Orwell lo demuestra: persigue los hechos con el infalible método de la rebeldía y expresa sus conclusiones con sinceridad brutal. Por eso sus grandes distopías narrativas --Rebelión en la Granja y 1984-- son libros realistas que se expresan mediante el código de la fábula, mientras que su larga producción como articulista, escrita a toda prisa, recoge increíbles fábulas tomadas de la realidad verdadera. Orwell, extraordinario escritor prosaico, nos enseña que el auténtico periodismo consiste en mantener un grado razonable de equilibrio entre el idealismo y el cinismo. Y en evitar que te roben las palabras.