La Escuela de Salamanca

La Escuela de Salamanca: el pensamiento liberal en la refundación de Europa

El grupo de teólogos reunidos alrededor de la universidad de la ciudad castellana en la España del siglo XVI desarrolló las primeras nociones del pensamiento moderno gracias a sus aportaciones en el campo de la filosofía, la economía, la política y el derecho

Todo empieza en Amberes, tierra de la lentitud y de los tercios de Flandes. Un grupo de comerciantes españoles decide contrastar su conducta mercantil con las leyes de la Providencia y acude a la Sorbona de París para consultar al joven profesor y padre dominico, Francisco de Vitoria, sobre la moralidad de los mercados.

El Renacimiento intelectual de España se expresa en el teatro de calderoniano y en la pintura de Velázquez, pero el clamor científico del cambio anida alrededor de un grupo de teólogos reunidos en Salamanca, bajo un rectorado de perfiles flamígeros, en medio de un valle frondoso, que contrasta con el macizo central, el corazón oscuro y atormentado de la Península.

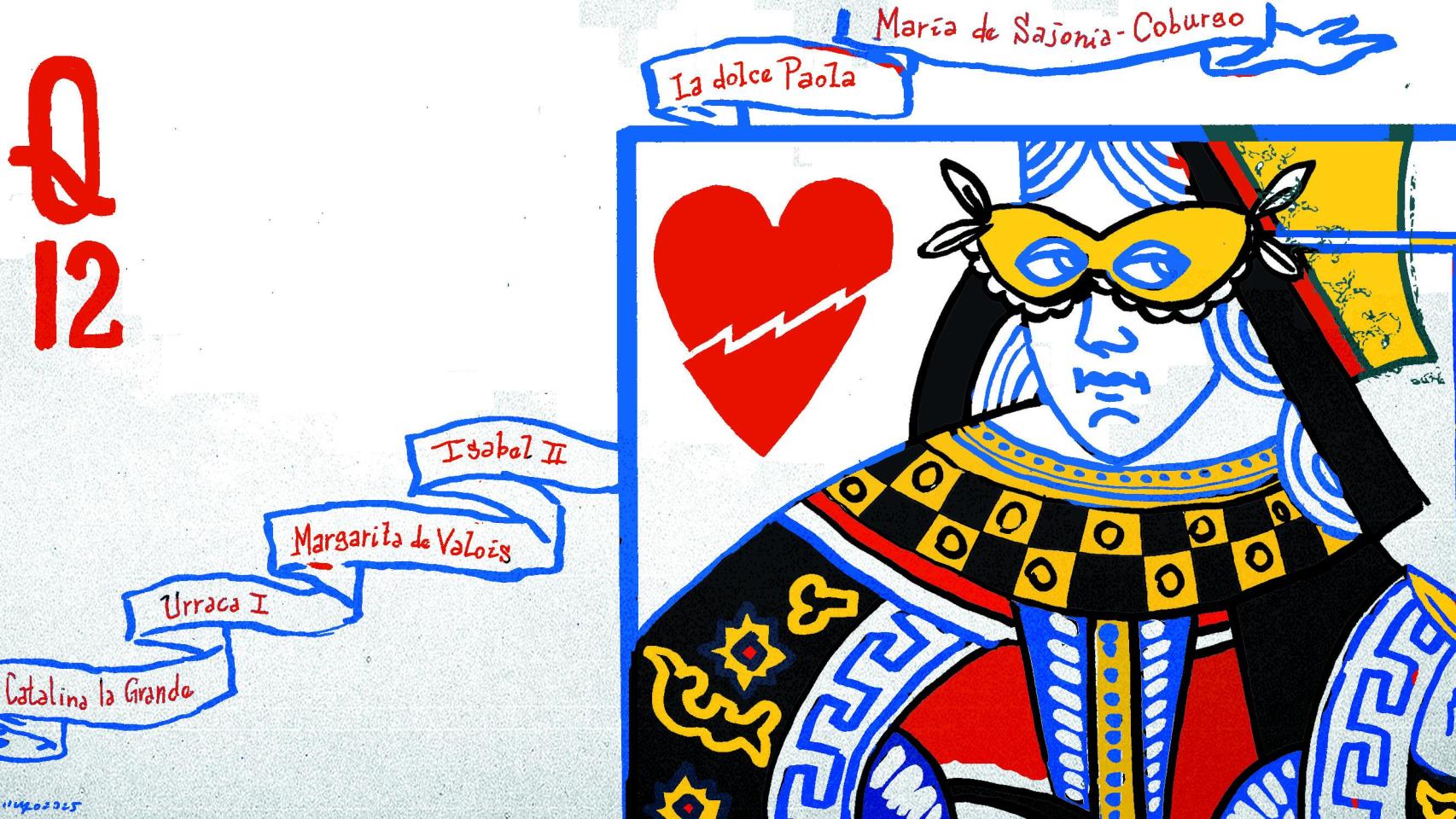

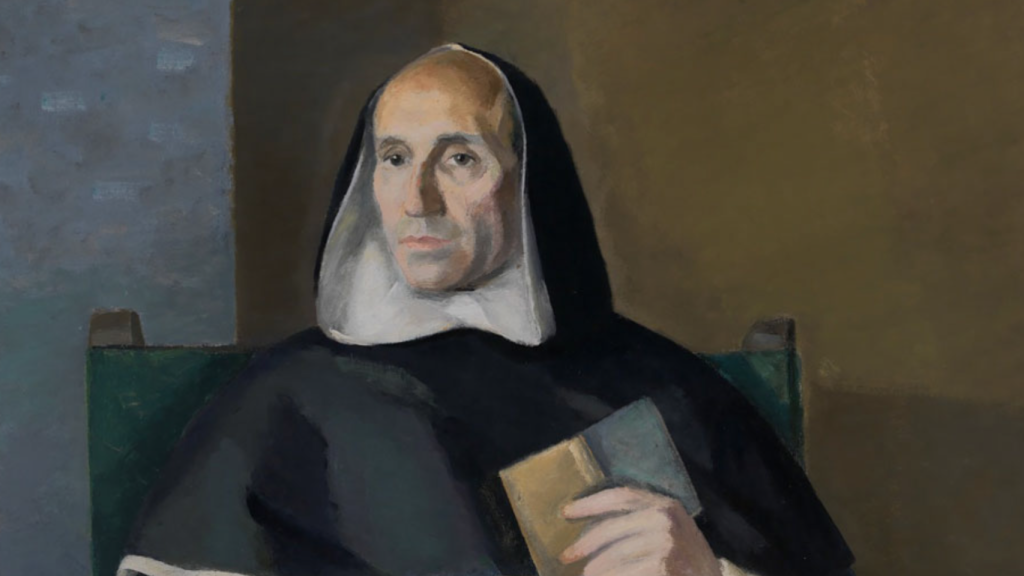

España extiende su imperio y la esclavitud, pero Salamanca no le proporciona a la Corona la legitimidad moral que exige la Conquista; los Austrias chocan con Francisco de Vitoria, que ya no es el joven de París, sino el teólogo contrastado y conocido como El Maestro a la sombra del pórtico salmantino, cumbre del plateresco español. En poco tiempo, los intelectuales del siglo XVI condenan la esclavitud y el humanismo de la Escuela de Salamanca se hace muy visible con la entrada en sus aulas de la Crónica de Indias de Bartolomé de las Casas.

Francisco de Vitoria pintado por Daniel Vázquez Díaz

El padre Vitoria habla alto y claro. Rechaza los títulos ilegítimos de España en las Indias; “cuestiona las bulas papales (las Bulas de Donación), que consagran el dominio sobre los territorios recién descubiertos” (La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo; Jacinto Brufau). Tampoco acepta la primacía universal de Roma que exige la sumisión voluntaria o conversión de los nativos americanos. Respecto al poder del Rey, Vitoria afirma que el monarca obtiene el poder del Estado y es “dueño del mismo, pero no propietario”. Está muy lejos de El príncipe de Nicolás Maquiavelo y de la razón de Estado que, en pleno Renacimiento italiano, funda la ciencia política sobre el papel de un aparato absolutista.

Salamanca sustenta la primera globalización consecuencia de Imperio y facilita la extensión del mestizaje. Da el primer paso del Derecho Internacional moderno y efectúa los primeros estudios en etnografía y antropología social moderna, especialmente gracias a Bernardino de Sahagún. Relacionando la democracia con la justicia, la Escuela proclama la Comunidad Internacional, un concepto inesperadamente renovador que solo alcanzará su plenitud después de la primera Gran Guerra Mundial, en 1918, cuando el presidente norteamericano, Thomas Woodrow Wilson, crea la Liga de las Naciones, la antesala de la ONU.

Las universidades de Salamanca y Coimbra (Portugal) desbrozan el llamado segundo escolasticismo, partiendo de la herencia grecorromana. Cuando el inmovilismo católico está siendo asaltado por el auge del humanismo -la herencia de Erasmo de Rotterdam-, por la Reforma protestante y por los nuevos descubrimientos geográficos, un grupo de teólogos -Francisco de Vitoria, Francisco de Soto, Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado o Francisco Suárez, entre otros- activa la espoleta de un salto epistemológico producto del ius naturalismo. Ellos no son la Contrarreforma, respetan la Revelación, pero no abusan del dogma.

Fray Bernardino de Sahagún

Rozando la tangente desplegada por Tomás de Aquino, la Escuela modifica el epicentro del conocimiento como lo hará después Blaise Pascal, antes del iluminismo francés. En las cátedras de Salamanca se establecen el consenso y la hegemonía como bases del Derecho y se elabora la teoría del valor, doscientos años antes de La riqueza de las naciones de Adam Smith (1776), el texto fundacional de la ciencia económica. La distinción entre la teoría moral de la Escuela y la ciencia fría de Smith será encauzada en el siglo XX por Joseph Schumpeter (Historia del análisis económico) y reformulada más recientemente al incorporar al debate La teoría de los sentimientos morales del mismo Smith, un libro olvidado en el que convergen los restos escolásticos y la ciencia.

Los sabios del siglo XVI centran gran parte de su atención en el Derecho y la Economía, pero también exploran las Matemáticas, la Astronomía o la Medicina. Su punto de vista multidisciplinar es anterior a los empiristas británicos, Locke, Humes o Hobbes. La irrupción de la Escuela también es un antecedente de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, aunque su influencia en Europa es menor porque “la imagen de España se ha construido a partir de hazañas militares, no de su fondo filosófico”, en palabras de filósofo Gregorio Luri (La imaginación conservadora), una defensa apasionada de las ideas que han hecho del mundo un lugar mejor. Un camino medio entre la impaciencia militarista de las revoluciones y la posición reaccionaria de los populismos actuales, empoderados en las finanzas y el arte de la guerra.

Escudos de la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca

La tradición del pensamiento político español no encaja con la historia real de golpes y asonadas. En la plenitud de la Escuela de Salamanca, mientras los gobiernos del resto de Europa se sostienen por decisión del Altísimo, las cátedras españolas niegan la mayor. Vitoria, Suárez y Mariana le exponen abiertamente a la Corona que la legitimidad de la soberanía le corresponde al ser humano como animal político. Pero a pesar de las diferencias entre la inteligencia y la teocracia, el diálogo entre los intelectuales y el poder no se interrumpe en los años más gloriosos del imperio. Mientras en París y Londres se queman los libros de Suárez, en España, el teólogo de la Escuela, Martín de Azpilicueta, dialoga, cara a cara, con Carlos V.

Salamanca crea un continente científico anterior al positivismo de August Comte. El salto cualitativo provoca que sus valedores tengan que defenderse de la Inquisición -es el caso de Fray Luis de León- hasta casi tres siglos después, cuando, en 1830, el Santo Oficio dobla su soberbia cerviz.

No tan lejos de la piedra tallada y cóncava de los capiteles salmantinos abundan los jardines colindantes con bosques de encinas y los picos del águila real o del halcón peregrino. Es el entorno evocado en los papeles escritos por los jesuitas Francisco Suárez o Luis de Molina. La ruptura jesuítica en la Escuela llega a partir de 1629, cuando el Papa Urbano VIII niega el proyecto de Estatutos de la Universidad de Salamanca decidido a que, en las cátedras de Teología se enseñasen sólo las doctrinas de Santo Tomás y Agustín de Hipona. La respuesta académica no se hace esperar.

Suarez, autor del polémico La defensa de la fe católica contra los errores de la secta anglicana, (editado por Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como un crítico del realismo de Duns Escoto y del nominalismo de Guillermo de Ockham. Cuando los jesuitas relevan en el liderazgo a los dominicos, la teología vive de lleno la polémica De auxilis en la que los primeros se enfrentan al fatalismo protestante de Lutero tratando de salvar la libertad humana del determinismo divino; es en el fondo el margen español de la batalla secular entre jesuitas y jansenistas que sigue enfrentando hoy sotto voce a los dicasterios romanos, cuando la casuística de la Compañía de Jesus es atacada por los obispos más autoritarios. La batalla alcanza hasta el pasaado reciente, con las iglesias de Wojtyla (Juan Pablo II) desplegando su fuerza sobre las teologías de la liberación posconciliares.

Salamanca, metamorfosis y paradoja de la España sentimental, planta y esparce doctrina con pauta espiritual. Expresa la correlación entre la tradición bajomedieval y el humanismo renacentista. Los expertos coinciden en que el tratado Aristotelis Logica Magna de Juan Sánchez Sedeño, publicado en Salamanca en 1600, es la culminación de las teorías del conocimiento y de la intencionalidad gestadas en el seno de la Escuela.

Sus sabios se alejan de la política-aparato y se acercan a la política-derechos; regulan el flujo de su “amargura intelectual” (Unamuno); su aportación sigue viva y sus debates se prolongan hasta nuestros días. Si el liberalismo nació en el quinientos como una trinchera intelectual frente al miedo, la Escuela acorazó esta ideología con los brazos de la ciencia. Bajo un claustro, la Justicia dejó de ser un derecho para frenar la intimidación absolutista y se convirtió en ley positiva. Salamanca no crea armas de destrucción pacífica; genera conocimiento y su conservadurismo no es un peregrinaje whig ni un eterno regreso a puerto, sino una forma real de mantenerse a flote, pensando más en mantener que en avanzar.

La refundación actual de la Europa del Acta Única se enfrenta a un cruce de caminos del que renace la tradición del ius naturalismo de Salamanca. El derecho de gentes de Vitoria, primera formulación del derecho de los pueblos, preside el proceso de las descolonizaciones y es reclamado, ahora mismo, por naciones como Ucrania o Palestina, que tratan de protegerse de los abusos del nuevo orden mundial.

Alumnos recibiendo clases en un aula de la Universidad de Salamanca (1614) Martín Cervera

Economía, valor, justiprecio y arbitrismo

Partiendo de su afirmación “El precio matemáticamente justo sólo puede ser conocido por Dios”, Juan de Lugo defiende la libertad de precios y la no intervención de los Estados. Concibe así la naturaleza dinámica del proceso de mercado, la imposibilidad del modelo de equilibrio y los depósitos bancarios como parte de la oferta monetaria. Juan de Medina, quien en su Codex de Restitutione et cõtractibus (1546) describe la doctrina de la competencia entre compradores en el mercado, así como el concepto de precio justo y las vías para conocerlo. Medina elabora la primera teoría cuantitativista. Diego de Covarrubias habla del justiprecio afirmando que “El valor de una mercancía no depende de su naturaleza esencial sino de la estimación de los hombres”. Melchor de Soria, en su Tratado de la justificación y conveniencia de la tassa de el pan (1633), resuelve el problema del precio medio del trigo aplicando el teorema del valor medio de los calculadores de Oxford, ya empleado por Domingo de Soto. Entre los siglos XIX y XX, la Escuela de Austria – los marginalistas Carl Menger, Friedrich Hayek o Ludwig von Mises- reconocen el enorme valor de la contribución de la Escuela a la ciencia matemática.

En los años 50, gracias a la aportación de Schumpeter los teólogos salmantinos inician el estudio macro, conocido como arbitrismo, una corriente a la que dedicó gran parte de su vida Majorie Grice-Hutchison, exprofesora de la London. Paralelamente Luciano Pereña reúne su investigación sobre Suárez y Vitoria en Corpus hispanorum de Pace.

Fray Luis de León, dibujado hacia 1598 por Francisco Pacheco

Teología: La herejía de Fray Luis de León

En 1582 el jesuita Prudencio de Montemayor y el agustino fray Luis de León hablaron sobre la libertad humana en un acto público. Ambos fueron acusados de pelagianismo por el Santo Oficio. Luis de León, poeta excelso, ensalzó el libre albedrío y fue acusado de luteranismo -e inopinadamente detenido- en detrimento de la gracia universal y de la gracia otorgada por Dios. La polémica renació con Luis de Molina con el apoyo del portugués portugués Pedro de Fonseca, reafirmando la posición de los jesuitas. El Papa Clemente VIII condenó a Molina, pero Pablo V reconoció en Roma la libertad de dominicos y jesuitas de defender sus ideas sin ser calificados de herejes.

Derecho: Juan de Mariana el primer liberal español

Entre los que enseñaron moral y teología en las universidades de Salamanca y Coimbra en el Siglo de Oro sobresale especialmente al jesuita Juan de Mariana (1532-1623). En su obra se encuentran definidos, todos los elementos fundamentales del liberalismo clásico, menos uno: la libertad religiosa y la laicidad del Estado. Mariana y la Escuela aceptan que el juicio ético de la Iglesia, su aprobación o condena de los actos de Estado, es un elemento de legitimación o deslegitimación del poder político. Son hombres de Iglesia y conciben la religión como el auténtico contrapoder, capaz de garantizar que el Estado no se desliza hacia la arbitrariedad y la tiranía. Aceptan una contradicción abismal entre el ius naturalismo y el derecho canónico. El avance de Salamanca no tiene precedentes, pero mantiene el origen divino del poder. Roma gana formalmente en el quinientos, pero la Escuela introduce el derecho de gentes en el pensamiento europeo. Crea así un antes y un después. Los sabios del XVI son escolásticos, pero la dan la vuelta al tomismo, sin verbalizar apenas su delito.

Las Matemáticas, el cielo de Salamanca y la Supernova

Salamanca fue la Omnium scientiarum princeps Salmantica docet cuando el papa Gregorio XIII encargó a sus matemáticos que propusieran la solución que implantaría el calendario Gregoriano. La pasión por las matemáticas llegó de Coimbra (Portugal), universidad hermanada. En el patrimonio monumental de Salamanca hay un recinto, en el Patio de Escuelas Menores, donde se encuentra una bóveda conocida popularmente como El cielo de Salamanca Es una bóveda pintada con motivos astronómicos que originalmente estaba en la antigua biblioteca. La posición de los astros, en una fecha determinada, representa la implosión de una Supernova, investigada por primera vez en la Escuela. Aceptan con la boca pequeña que la Tierra ha dejado de ser el centro. Los últimos maestros de la Escuela conocen la revolución de Copérnico y son contemporáneos de Galileo; años más tarde, los herederos de Salamanca esconden la cabeza debajo de los hábitos y se asombran cuando, en 1633, pese al heliocentrismo y al movimiento de las mareas, el inventor de la astronomía acepta ante la Inquisición romana el inmovilismo del globo, acompañado de su conocida frase: Eppur si mouve.