Es la mujer esculpida. Teresa Gimpera, boca carmesí hasta el último aliento, ha protegido contra viento y marea la arquitectura sentimental de sus cuatro hombres: Marc, Jacob y Joan (hijos), y Craig Hill (pareja). Ella fue la heroína de Tuset Street, convertida en película en medio de una pelea entre su primer director, Jorge Grau, y Sara Montiel, en el papel de protagonista y vedette del Paralelo (Violeta). En el traspatio de la historia, Gimpera, en el papel de amante de Jordi Artigas (el actor Patrick Bauchau), descorcha un nuevo cine en la España gris de los sesenta, hasta el punto de sembrar sensaciones en el corazón de un público ya esperanzado, ante el que ella, años después, reconoce la belleza popular de Saritísima, pero la califica de “inculta”.

Teresa Gimpera, nacida en Igualada e hija de dos maestros republicanos, atraviesa el examen del cine naciente y denso de Pere Portabella y José María Nunes o los tanteos de Vicente Aranda, con la película Fata Morgana, el primer papel protagonista de la nueva imagen del cine español, envuelto todavía en el celofán cañí de la posguerra. Aranda conmociona después con films conseguidos, como Libertarias / Amantes / La Pasión Turca / Juana la Loca o Tiempo de silencio, este último en la ruta narrativa del malogrado novelista y psiquiatra Jesús Martín Santos.

Son años de aprendizaje. Gimpera vive cerca de grandes maestros y, aunque no participa posteriormente en sus principales entregas, amasa una sensibilidad de la que ella es parte del origen. Barcelona es todavía entonces la metrópoli real de las colonias africanas, como Guinea, un país en el que apellidos, como los Garriga o los Millet i Maristany, mantienen ingenios agrícolas con más imagen que producto. La actriz Conoce a Jacinto Esteva, el director de salacov y chaqueta con charreteras, el cineasta propenso al tenebrismo que se adentra en la antigua República Centroafricana para narrar cinematográficamente, sin conseguirlo, a Jean-Bédel Bokassa, el emperador caníbal.

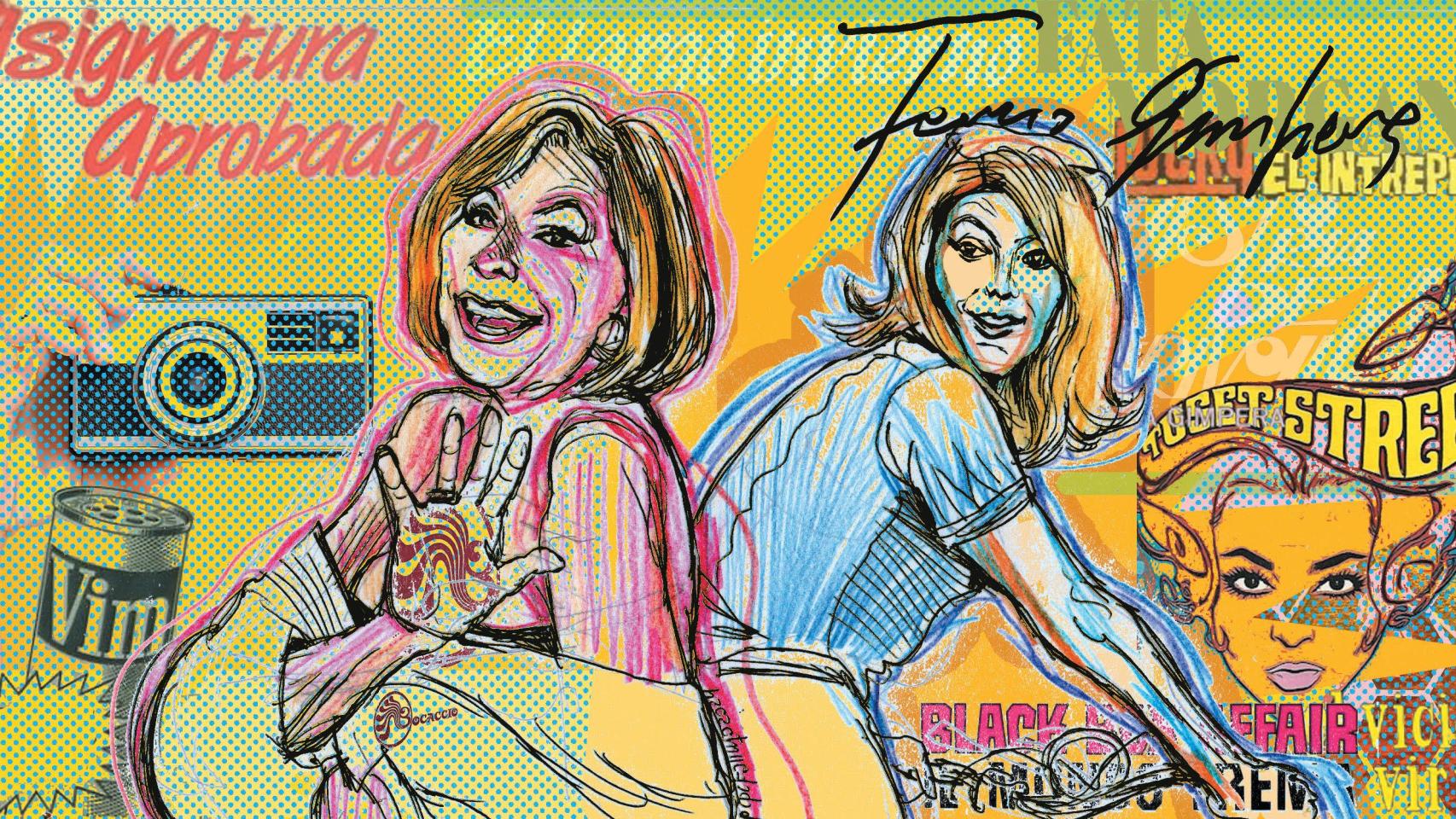

Teresa Gimpera en el Flash Flash

En la Barcelona de los sesentas no hubo un Cabaret Voltaire de Zúrich; las vanguardias, de cátedra, salón o seminario alternan la calle, el libro y el teatro de vanguardia (Fabià Puigserver en el Lliure o Adrià Gual en la cúpula del Coliseum). En aquel momento, la ciudad dispone de iniciativas geniales, pero no presenta una Revue International: El dios Dadá no está sobre la barra de Bocaccio. Bajo el peso de la dictadura, las expectativas se igualan en el mismo denominador común. Marcel Slodki no hubiese podido diseñar en Barcelona sin pasar por debajo de la sombra de Leopoldo Pomés o Colita. Ningún Hans Arp pone a disposición de los amotinados los dibujos de Picasso. No se goza de las improvisaciones de Tristan Tzara, Marcel Janco o Max Oppenheimer, magos del poema simultáneo; no renacen aquí las veladas francesas, con obras de Apollinaire, Alfred Jarry o Rimbaud. No es momento de soslayar la Gran Guerra desde la neutral Suiza, como hicieron los primeros situacionistas; han pasado dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, desatada tras el ensayo de la Guerra Civil española, que arrasó tantas esperanzas.

En los setenta, resulta urgente narrar, hacer cine y levantar casas editoriales como la Anagrama de Jordi Herralde, un ingeniero industrial y escritor que ha cubierto de gloria en Europa la historia editorial española; las grandes productoras como Planeta alcanzan el cielo del libro y otras, muy escogidas, como la Tusquets de Beatriz de Moura, inician el camino de genios más recientes y desgraciadamente efímeros, como Jaume Vallcorba (Acantilado). Todos son asiduos, como Gimpera, a la barra de media noche, recreada por Oriol Regás y frecuentada por el gran Terenci Moix.

La madre de 'El espíritu de la colmena'

La vanguardia es una atmósfera que influye sin dramatismo y que evita a la nación. Teresa Gimpera lo comparte, salvo en un paréntesis olvidable de soberanismo impropio. La queridísima ex actriz, fallecida el pasado lunes a los 87 años, nace para el arte de la interpretación en aquella Escuela de Barcelona que acunó a cineastas como Carlos Durán, Jaime Camino, Lorenzo Soler, Gonzalo Suárez, Román Gubern o Juan Amorós. Junto a sus directores, ella destila, desde el primer momento, la idea de que toda obra audiovisual contiene un mensaje político. Con el tiempo establece una crítica a la erotización permanente de la mujer y se da cuenta de que es la propia narrativa la que sexualiza. Lo acepta como quien admite un rol inmutable trazado a distancia. Pero un día rompe la baraja desde una frase literal que conmociona a la audiencia: “estoy harta de enseñar el culo”.

La modelo y actriz Teresa Gimpera

Gimpera pertenece a la cofradía inconfesada de musas del cine de los sesentas, junto a Serena Vergano, ex esposa del arquitecto Ricardo Bofill o a Emma Cohen a la que Fernando Fernán Gómez definió como “la compañera de mi vida”, en sus últimas memorias El tiempo amarillo. Las tres exactrices, junto a otras, representan alteridades fértiles; se oponen al canon de lo establecido y avanzan con fiereza entre los matorrales de un bosque conservador cubierto por una niebla espesa. Sin despreciar el contexto de su tiempo, aquellas actrices realizan un viaje a contracorriente innegable. Son hechiceras -lejos del valor peyorativo- sí, pero solo para oponer resistencia frente a las miserias de un mundo de hombres, por muy antifranquistas que estos sean entonces, con el codo apoyado sobre la brasa ardiente de un orden social autocrático.

Sin violentar el cuerpo

Una de las mejores interpretaciones de Gimpera se plasma en El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. La madre melancólica siguiendo la pista extraída de un libro de Maurice Maeterlinck en el que se narra el enigmático mundo de las abejas que nosotros no alcanzamos a comprender. Teresa es la madre incapaz de alcanzar a sus dos hijas, las niñas que hacen prodigios e inventan fábulas para asentar su existencia sobre un fondo de felicidad deseada.

La actriz fallecida participa en más de sesenta películas; algunas inolvidables y otras prescindibles, pero necesarias desde el punto de vista económico. Regenta, junto a Craig Hill, un restaurante amable en Bagur y más tarde viste con su inspiración a montones de mujeres en su etapa de propietaria de una escuela de modelos. Su idea de que la moda femenina debe liberarse del exceso para alcanzar la belleza de la funcionalidad, solo es recorrida hasta medio camino. Tiene claro, es sí, que la ropa no debe violentar el cuerpo, no imponerle nada. Sea como sea, la exactriz se adapta a un mundo en el que el adorno puede más que la higiene social.

Gimpera se ha negado a sucumbir a la norma. Resiste. Ha sido la mujer columna que nos dice adiós y, aunque la pille cuatro mil años más tarde, podríamos decir que su determinación comparte inconscientemente el Pórtico de las Cariátides de Erecteion, en Atenas. Recuerda a las estatuas de bellas mujeres drapeadas, columnas de cuerpo femenino cuyas cabezas son capiteles que sostienen el entablamiento escultórico del templo: sus cuatro hombres -aunque el menor de sus hijos murió muy joven- y cientos de amigos.