En un artículo a comienzos del nuevo siglo, el especialista Miguel Sáenz –su mejor traductor, e incisivo biógrafo del austriaco– terminaba su recorrido a través de las relaciones de Thomas Bernhard y el cine con el anhelo de que éstas pudieran por fin ser más fluidas tras la irrupción y consolidación de un compatriota cineasta como Michael Haneke. El proceder de este frío cirujano de la puesta en escena, con ínfulas de instancia enjuiciadora de los pecados colectivos silenciados y cierto gusto por la hipérbole, ya había sido, además, comparado con la demoledora maquinaria discursiva bernhardiana, y el trazo parecía pertinente.

Por entonces, Sáenz también podría haber señalado a otros pujantes austriacos como Ulrich Seidl o Jessica Hausner, quienes añadían a esta estética anémica y congelada un decisivo suplemento humorístico –a veces abiertamente grotesco– susceptible de establecer un diálogo más íntimo con el legado del escritor, al completar en cierta medida la ambigüedad constitutiva de la exageración bernhardiana, su risa liberadora y desesperada, su atracción-repulsión frente a esa Austria que delimitara con aceradas y tragicómicas fórmulas (“calles espantosas + gentes espantosas”, una de las más notables), para delirarla en ese huis clos entre la amnesia y la pesadilla mal enterrada donde la coalición católica y socialdemócrata continuaba la fallida aventura del Anschluss nazi. Pasados los años, las concomitancias entre estos universos incluso se estrecharon, pero Seidl y Hausner siguieron a lo suyo, y Haneke no pasó de Elfriede Jelinek.

Ahora que se ha publicado El Kulterer (Funambulista), tanto el relato original como la particular versión fílmica que escribiera Bernhard en lo que supuso su segundo y último guión para el cine después de El italiano (1971), recogemos la invitación que el propio Sáenz lanza en su prólogo a la nueva edición para que sean los cinéfilos los que valoren la importancia de su breve idilio con la pantalla, una incursión curiosamente contemporánea de sus primeros pasos serios en el teatro, allí donde sí encontraría un compañero estable para dialogar con su literatura, un lugar escénico desde el que amplificar la particular música de los repetitivos parlamentos y recurrencias obsesivas de sus monologantes personajes.

El desvío (F. Foukkema, 2001)

De Bernhard se sabe que desempeñó sin muchas ganas y con poca perspicacia la crítica de cine entre 1952 y 1955 en el Demokratisches Volksblatt de Salzburgo, donde manifestó con claridad su animadversión por los géneros y el imaginario fílmico norteamericano, así como escasa piedad con respecto al frágil estado de la industria cinematográfica austriaca después de la emigración de los grandes nombres y la experiencia de la guerra; terreno fértil, al principio, para el establecimiento del escapismo de operetas y comedias musicales, y, luego, para las innumerables comedias seriadas del prolífico oportunista Franz Antel, bestia negra del gacetillero Bernhard.

Años más tarde, tras admirar el fabuloso trabajo de reanimación de materiales autobiográficos y reflexivos que el joven Ferry Radax produjera en la sincopada y fragmentaria filmación de su sedente entrevista-monólogo desde un banco (Tres días), Bernhard accedería a que traspasara al cine un antiguo relato de 1963 convertido en guión por su propia pluma. Más allá de su supuesto desinterés por la cultura cinematográfica y de la escasa simpatía por el medio, El italiano ofrece muestras de un sugerente pensamiento en imágenes e inaugura un curioso método de escritura cinematográfica.

El Bernhard guionista describe una película interior, como si se tratara de un cine que ocurre dentro de su cabeza, un solo pase para un único testigo que tuviera luego la responsabilidad de rememorar cada uno de sus pasajes bajo la amenaza del olvido. Así, los ojos de Bernhard son los de una cámara desencadenada que atraviesa los espacios y pone en relación simultaneidades temporales, y sus notas recogen incluso detallados consejos sobre cuántos segundos deben durar algunas tomas, como si se estuviera seguro de los efectos de una extraña ciencia de la duración.

El italiano apunta a un Bernhard inaugural, más narrativo que introspectivo, si bien en lo temático, en la reunión alrededor del cadáver del patriarca suicida en la alegórica mansión Wolfsegg, presenta puntos en común con su voluminosa última novela, Extinción (1986), sobre la necesidad de clausurar y cambiar de signo la herencia culpable. Y su versión fílmica definitiva, una vez que Radax y su operador Gérard Vandenberg racionalizaran el guión mediante su despojamiento, abrió posibilidades de adaptación y encuentro entre una literatura densa y reconcentrada y un cine de sugerencias y escasos parlamentos.

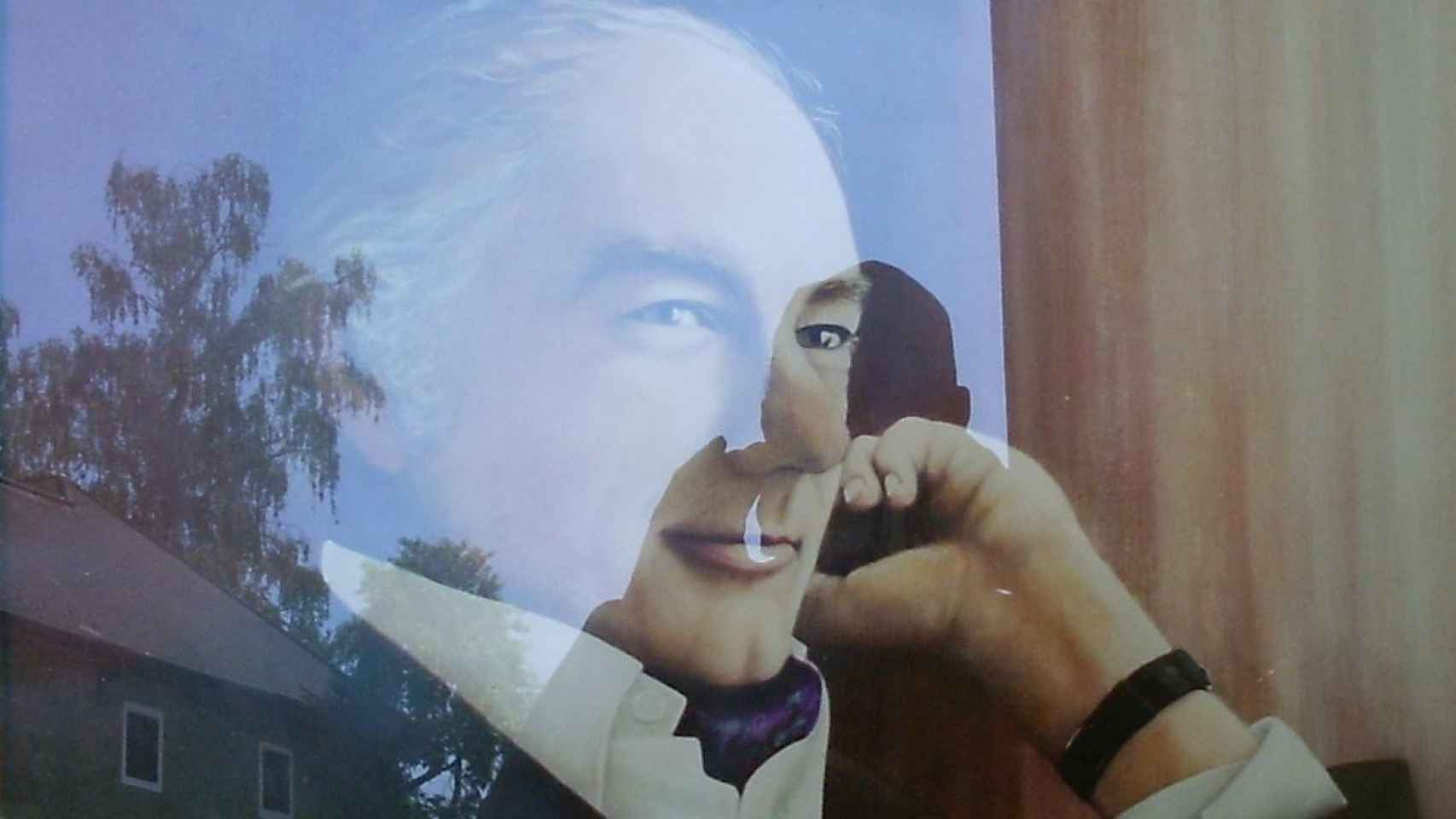

Joachim Bissmeier como Thomas Bernhard en 'El desvío' (2001)

Radax, quien curiosamente venía de trabajar codo con codo con otro extremo y violento solipsista, Konrad Bayer, poeta y escritor del Wiener Gruppe con quien filmó la experimental Sonne halt! (1962) y de quien había transferido a un cine híbrido, entre el collage documental y la proto-ficción, Der Kopf des Vitus Bering (1970), no salió indemne del carácter caprichoso de Bernhard y de los constantes desencuentros. Aún en una entrevista de 2006 cargaba contra el escritor, de quien tras el relativo éxito de su primer trabajo en común quiso llevar a la pantalla Helada y En la linde de los árboles antes de caer definitivamente en desgracia.

El guión de

Jasny completó un film de autor sin excesivo riesgo, aunque en el guión que se conserva Bernhard jugara a veces con la velocidad de las imágenes e incluso con la parada fotográfica. El checo no supo cómo reaccionar a las mejores frases del libreto: “La película es un acontecer de tranquilidad en la intranquilidad, y un acontecer de intranquilidad en la tranquilidad.

La película no se irrita por su entorno, y el entorno no se irrita por la película”. Bernhard, que llegó a escribir obras de teatro pensando en intérpretes concretos (Minetti, o Ritter, Dene, Voss), señala en el guión que la voz en off corresponde al actor, no al personaje, quizás pensando por primera vez en intercambios entre el cine y su experiencia dramatúrgica, puede que invocando el añadido de gravedad y ridiculez que otorga a los cuerpos la prueba del directo sobre las tablas. Fue el gran Helmut Qualtinger el encargado de protagonizar finalmente a El Kulterer, e iluminó con su suave pasmo los cientos de matices de su gris presencia, pero este fue el último jalón del camino de Bernhard en el cine y con sus intérpretes.

Al final, en el audiovisual (en su opinión superficial y etéreo, no como el teatro), el más importante y magnético actor terminó siendo el propio austriaco, como puede comprobarse en los dos famosos reportajes televisivos que dirigiera

Recordada por la impresionante encarnación que de Bernhard realizara el actor Joachim Bissmeier, El desvío (2001), pues ése fue el bernhardiano título de la película de Frouke, mezclaba aspectos biográficos con la cita de algunos pasajes de sus obras cuya lectura suscita profundas revelaciones en una joven traumatizada por una crisis con su pareja y un aborto. Aquí Bernhard es esa amarga medicina que alguien se receta para salir adelante, el misántropo encerrado en un solitario y severo caserón que siempre pareció mantener la puerta abierta.