“Poema para pantalla en blanco y negro”, así, como un extraño haiku, resumió el escritor Claude Ollier esta película inagotable de la que tantos espectadores quedaron prendados, mecidos al rumor de los remolinos del océano –“lo único que no pude reconstruir”, en palabras del propio Sternberg– y del eco de la canción festiva de los exsoldados alrededor de la única mujer en la isla, de la única mujer en el mundo. Al igual que Ingrid Bergman creyó ver prisioneros en los trabajadores camino de la fábrica en Europa 51, siempre pensé en la estirpe cinéfila ante estos japoneses algo infantilizados y desconectados de la realidad, compitiendo por el objeto de deseo o simplemente admirándolo a lo lejos, como presos de la vergüenza.

En este sentido, como se explicita al final del film, y el buen cinéfilo sabe, tarde o temprano todos hemos perdido la batalla de Anatahan, y hemos regresado a tierra firme para anhelarla con nostalgia. También los actores regresan de los rodajes a la vida real, la de los flashes que atraen o deslumbran, dejando atrás esa existencia paralela de las sombras que los inmortalizó para siempre (lo que resulta serio y ridículo, sublime y siniestro, al mismo tiempo).

La abeja reina y sus zánganos.

La abeja reina y sus zánganos

La anécdota real de La saga de Anatahan fue famosa y quedó documentada en un libro por uno de aquellos patrulleros a la deriva que sobrevivieron siete años en la isla del Pacífico, primero hundidos en el desconocimiento del trágico fin de la Segunda Guerra Mundial; luego, ante las periódicas informaciones, tratando como propaganda enemiga la noticia de que pudiera haber sido derrotado tan pronto y drásticamente el ejército imperial. Para Sternberg fue eso, la circunstancia para el argumento que le proporcionó un regreso al cine lejos de Hollywood, quizás, de manera indirecta, para poner en escena la razón última de este destino aciago en la meca, parangonable al de Welles o Chaplin.

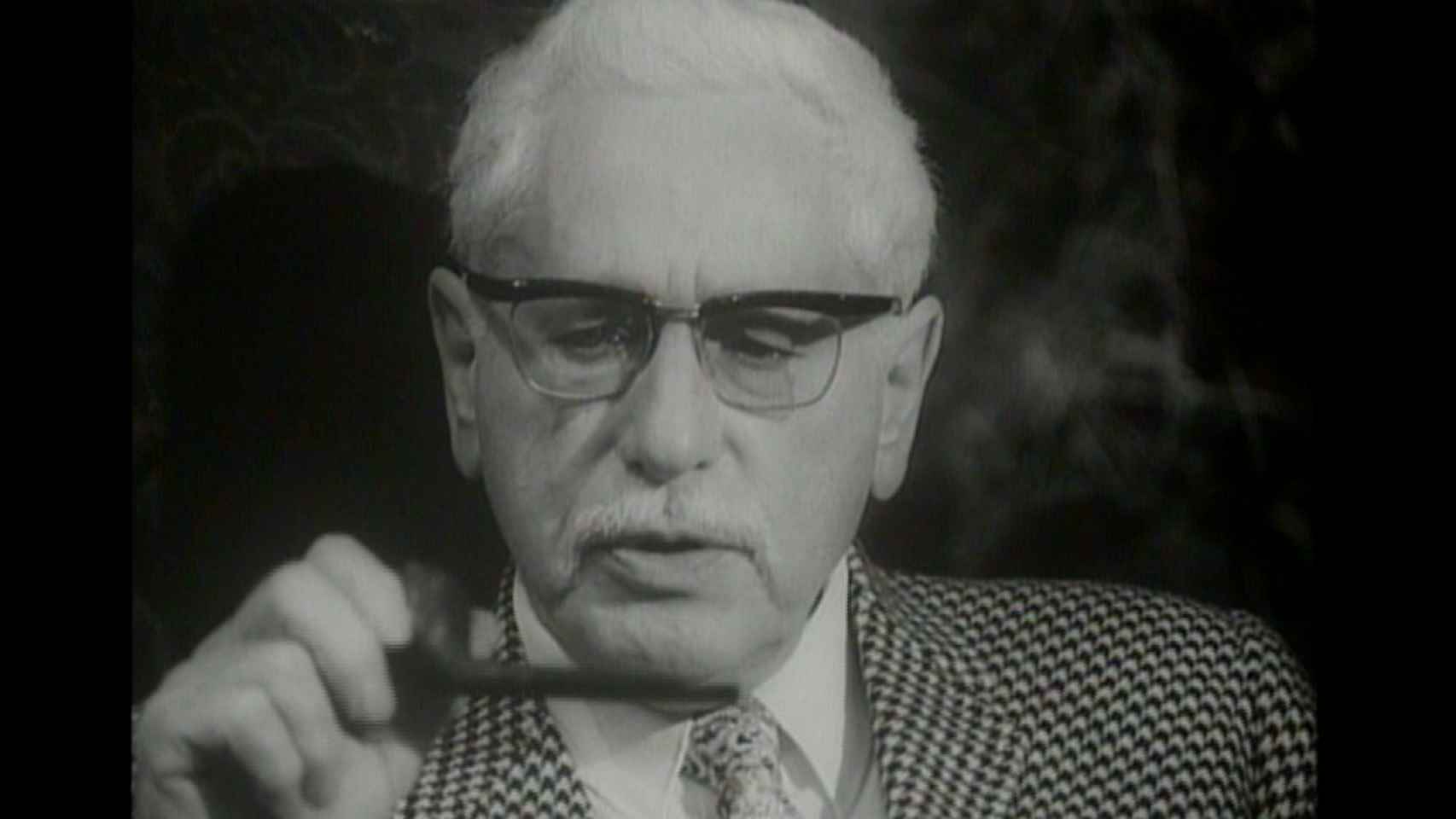

Anatahan, exacerbación de un estilo maduro y aquí en sorprendente equilibrio, que fusionaba el delirio barroquizante con una radical economía de medios, terminó siendo el testamento de Sternberg –que no volvería a rodar en los quince años que siguió respirando–, una despedida que rimaría con la que un lustro después firmó Cocteau-Orfeo, como preso de una parecida gracia artesanal que reinventaba los poderes del cine sonoro con comparable riqueza creativa y densidad de implicaciones.

La postura humillada, lejos de las miradas.

La postura humillada, lejos de las miradas

Todo aquí es artificial, la selva isleña recreada en un estudio de Kioto, la verosimilitud traicionada desde el decorado y el vestuario, las armas fabricadas en madera, los balazos que atraviesan la carne sin dejar marca alguna…, todos los elementos, incluidos los vivos –nadie despreció a los actores con mayor gracia y rotundidad que Sternberg– al servicio de un feroz careo entre el director (y aquí además co-productor, decorador, guionista, operador y narrador en off) y la materialidad de la película que resumía una carrera y el porqué de tamañas inmersiones estetizantes.

Mucha tinta se ha vertido, desde su lejano estreno, en torno a la decisión de Sternberg de narrar la película y dejar de fondo los diálogos originales japoneses, tratados, en declaraciones del cineasta, como una “partitura”, una música que no hacía falta entender. Algo de cierto hay en el paralelismo que algunos, como Blaine Allan, vieron entre este proceder y el del benshi, el tradicional comentador en directo de los tiempos del mudo en Japón, que contaba la historia y ponía las voces de los personajes convirtiéndose en una atracción igual de importante que la propia película.

Sin embargo, este gesto acaparador asume una mayor profundidad y se erige en fuente del paulatino fortalecimiento del ángulo ético por el que André S. Labarthe consideraba a Sternberg, junto a Buñuel o Renoir, un moralista del cine –a la par que baudelairiano–, un componedor de fragmentos y piezas cuya voz (que anticipa acontecimientos al hilo de un profundo desinterés por el suspense) apunta al pensamiento y al juicio del espectador, al que aquí se alecciona y enseña como sólo los viejos, en el sentido que le diera Péguy (“nudoso, arraigado, el que ha resistido”), pueden hacerlo; espectador como paciente, junto al propio cineasta, que desnuda su corazón bajo una falsa superficie de soberbia, de este “experimento de psicoanálisis aplicado” con el que Sternberg pretendía sacar partido reflexivo a la distancia entre la razón y las emociones, núcleo de toda la peripecia humana en la isla.

Keiko, la única mujer en el mundo.

Keiko, la única mujer en el mundo

Y en el corazón de este viaje al centro de la psique, como huracán que borra la intriga y la convierte en pretexto, la mujer, nacida precisamente de ese disgusto por lo real, sueño de la artificialidad que brilla como nunca entre tanto retazo de mentira. En Keiko, práctica abeja-reina alrededor de la que revolotean los zánganos caídos en la pulsión, se refleja aquella Dietrich a cuyos pies se lanzó el profesor Rath en El Ángel azul, como ahora lo hace su falso marido Kusakabe, en una postura humillada con la que Sternberg parece regresar a un emblema de su lucha de sexos. En la isla en la que se perdió el rastro del tiempo, el cine retrocede a su particular estadio de acuario, una clausura en la indeterminación de los afectos donde la progresión debe inferirse en cada uno de sus movimientos.

Estatuas revividas por luces y sombras.

Estatuas revividas por luces y sombras

Sternberg quiso que todo lo que faltaba en el decorado, la absoluta carencia de estímulos sensoriales de partida, todo aquello que echa en falta el espectador de gusto realista, le fuera devuelto a partir de la expresión cinematográfica, es decir, de la voz (que como el intertítulo mudo no sólo narra, sino que también mancha la imagen), de la luz y las sombras sobre los rostros, sobre los cuerpos, de las miradas, y de todo aquello que, interpuesto entre el objetivo y los actores, funda el movimiento del cine.

Se trató, en definitiva, de la última generosidad del cineasta aristocrático y provocador, del que se sabe el único y el primero en el universo del que tanto cuesta ser demiurgo, aquel sufrido testigo del trabajo real (incluido el de sus menospreciados actores) que luego se transmutará en el majestuoso baile de las formas. Y es que de La saga de Anatahan, como advirtiera Ollier, no se obtiene una representación del mundo, sino una “verdad del mundo” tal y como es, pues así lo experimentamos en el día a día: viviéndolo, observándolo y juzgándolo al mismo tiempo y en una amalgama inextricable.