Todos los grandes dictadores europeos del siglo XX tuvieron en el cine una pasión en llamas. Descubrieron en el nuevo arte un vehículo ideal para la propaganda. Y una opción privada para el entretenimiento. Todos fomentaron la industria cinematográfica de sus países, se ocuparon de censurar personalmente los títulos que debían ver sus compatriotas, se convirtieron en protagonistas de miles de metros de película y consumieron cine casi a diario. Ellos encontraron en el séptimo arte una potente maquinaria para difundir una ideología y asentar y dar vuelo a una iconografía, el culto a su persona.

Este desbordado interés de los tiranos por el cine tiene su justificación en la raíz misma del totalitarismo, que concebía una sociedad gobernada por una minoría a través de un Estado poderoso dirigido por un líder capaz de transformar la masa en pueblo: en ciudadanos cumplidores de la ley y respetuosos con las tradiciones. En dicha labor de gobierno, la propaganda se convirtió un instrumento fundamental, una forma poderosísima de socialización. Ellos entendieron pronto que las salas cinematográficas podrían ser los nuevos templos donde el pueblo acudiera para ver la imagen de su líder y asumir la doctrina política como un nuevo texto sagrado.

Ya lo vaticinó Benito Mussolini: “El cine es el arma más fuerte”. Fiel a esa creencia, el Duce revisaba en su residencia privada de Villa Tortolina la mayoría de los filmes que llegaban a las salas italianas y prácticamente todos los noticiarios y documentales de la productora oficial Luce. Por los diarios de una de sus amantes, Clara Petacci (Mussolini secreto, Crítica, 2010), cuyo cadáver también colgó en la plaza de Loreto de Milán aquel 28 de abril de 1945, se sabe que el dictador solía asistir a las proyecciones en su sala privada después de cenar, que veía mucho cine estadounidense y que admiraba a Katherine Hepburn y Walt Disney.

Adolf Hitler, con la realizadora Leni Riefenstahl, autora de los filmes ‘El triunfo de la voluntad’ y ‘Olympia’.

Adolf Hitler, con la realizadora Leni Riefenstahl, autora de los filmes El triunfo de la voluntad y Olympia

Adolf Hitler también tenía la costumbre de ver una o dos películas cada día, unas veces en su sala privada de la cancillería y otras en su residencia de Obersalzberg, en los picos de la Alta Baviera. Al parecer, aquellas estancias tenían sillones grandes y confortables y pesados cortinajes para conseguir un buen sonido. La película siempre era una elección personal del Führer, quien solía pedir una copia si le había gustado mucho. Además, puso en las manos de Leni Riefenstahl la imagen del partido nazi y de la raza aria en El triunfo de la voluntad (1934) y Olympia (1938) y tanto él como Joseph Goebbles supervisaban semanalmente los noticiarios antes de su distribución.

Jaime Noguera, en su libro Hitler en el cine (T&B, 2014), relata que el dictador alemán coleccionaba cortometrajes de Mickey Mouse y que llegó a ofrecer una recompensa por hacer prisionero a Clark Gable, uno de sus actores preferidos, cuando supo que el protagonista de Lo que el viento se llevó (1939) se había alistado en el ejército de los EEUU. Al parecer, también intentó sin éxito contratar a Marlene Dietrich para alguna de las producciones del cine nazi, lloró con Greta Garbo en La dama de las camelias (1936) y El gran dictador (1940) de Chaplin, cinta que pudo ver gracias a una copia que le consiguieron sus espías, le hizo reír a carcajadas.

Borrar la Historia

Pero, tal como sostiene Emeterio Díez Puertas en el estudio Historia social del cine en España (Fundamentos, 2003), ninguno llegó tan lejos como Stalin: “Con él la censura llega al límite de cambiar la historia”, asegura. Así, el dictador soviético prohibió unos 2.700 filmes rodados antes de 1935. Y eso que, para no renunciar a las poderosas películas de propaganda filmadas hasta esa fecha, ordenó borrar de ellas a todos los dirigentes del partido a los que él iba acusando de ser “enemigos del pueblo”. Así le ocurrió a Trotski en la formidable Octubre (1927) de Serguéi Eisenstein: sencillamente desapareció.

Simon Sebag Montefiore detalla en La corte del zar rojo (Crítica, 2004) cómo Stalin hizo labores de director, productor, guionista, músico y hasta de actor, ya que imponía cambios en las historias y en los títulos, ordenaba repetir el rodaje de ciertas escenas o intervenía en el montaje y en las bandas sonoras. Tanto le gustó el visionado a medio terminar de Alexander Nevsky (1938) que Eisenstein –otra vez, en la diana– apenas se atrevió a añadir nada nuevo por temor a disgustarle. Otro tanto ocurría en las proyecciones privadas: “Veamos qué tal está la película. Si no nos gusta, fusilamos al director”, solía decir el autócrata soviético.

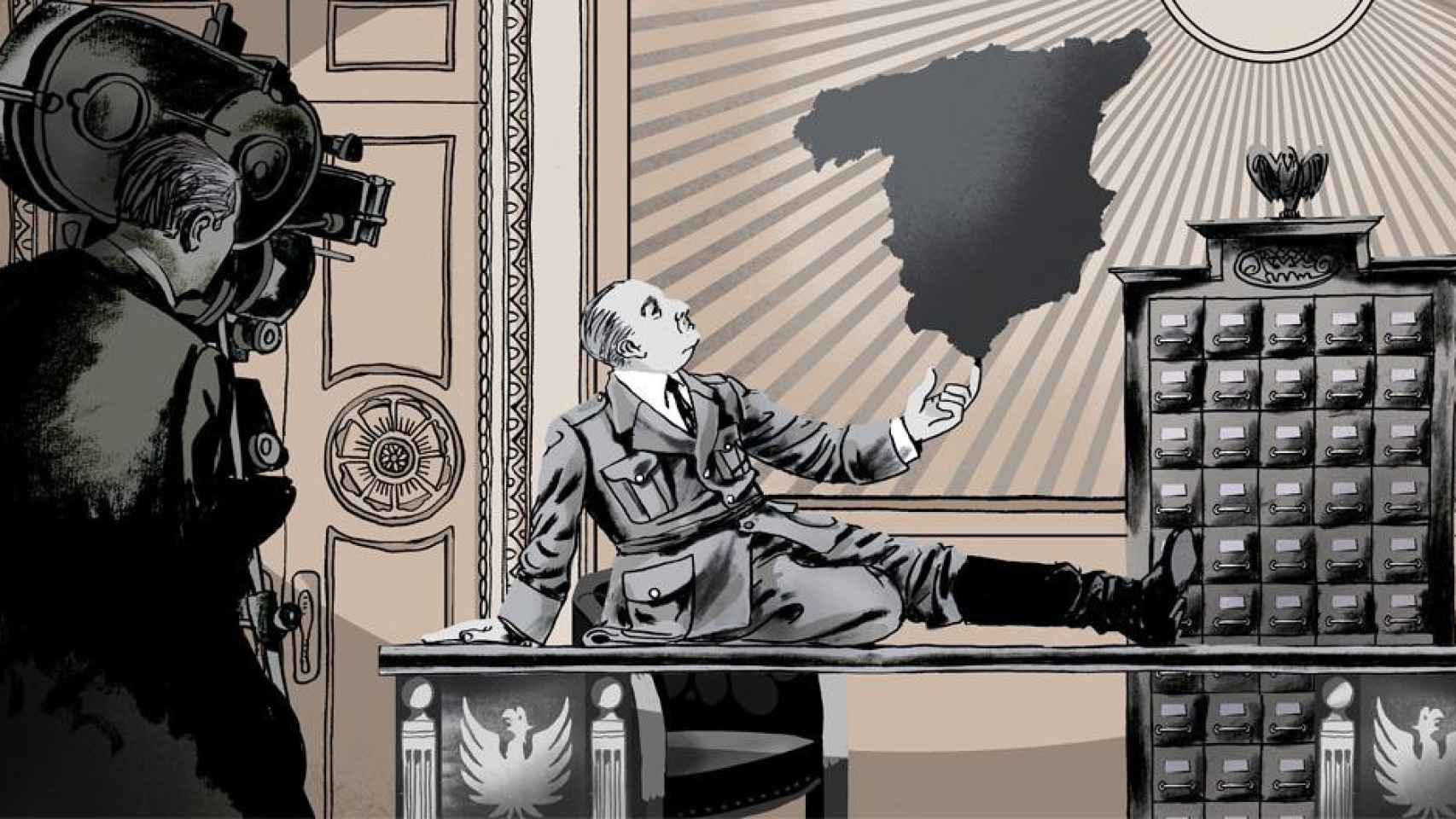

Por su parte, Franco desplegó una verdadera afición por el cine en muchas de sus facetas: actor, censor, crítico, guionista e, incluso, realizador. Así, grabó con una cámara Pathé-Baby de 9,5 milímetros la retirada de la Legión y los Regulares de Xauén durante la Guerra del Rif. “En pleno fuego, tiene tiempo el ilustre teniente coronel Franco para emplazar su cámara cinematográfica en un trípode e impresionar una película de todo el combate que le recuerde este memorable día del 17 de noviembre, en que nos "despegamos’ de Xauén”, anota Gabriel Rebellón en Seis meses en Yebala. Impresiones de la rebeldía de 1924, libro publicado al año siguiente en Madrid.

Franco observa la cámara de un reportero en su puesto de mando en Coll del Moro (Tarragona), durante la batalla del Ebro, en el otoño de 1938. CÁTEDRA

Franco observa la cámara de un reportero en su puesto de mando en Coll del Moro (Tarragona), durante la batalla del Ebro / CÁTEDRA

Al parecer, esta actividad de cineasta amateur la mantuvo a lo largo de los años, según detallan José María Caparrós y Magí Crusells en el estudio Las películas que vio Franco (y que no todos pudieron ver), publicado por Cátedra. El caudillo dispuso de una cámara Bauer C2 y otra Canon E3, regaladas por comerciantes indios instalados en Canarias. Incluso, Orson Welles confesó en un programa de la televisión francesa (Welles déjeune avec la critique, Antene 2, 16 de marzo de 1982) que había visto una película de dibujos animados realizada por el dictador. “Sí. Franco. El Generalísimo… Yo vi una”, afirma el director estadounidense. Tal extremo, con todo, parece improbable.

Pero no fue un simple pasatiempo. Franco llegó a participar como actor en el filme La malcasada (1926), de Francisco Gómez Hidalgo, periodista que abrazaría la causa republicana y que sería elegido en las elecciones de 1936 diputado por el Frente Popular. En esta cinta muda, Franco es presentado como “el general de treinta y tres años” y aparece vestido de paisano compartiendo mesa y mantel con el coronel Millán Astray, su antiguo superior en la Legión, en casa del político Natalio Rivas. Los dos militares completan una serie de apariciones breves de personajes célebres en la época, como Julio Romero de Torres, Pedro Muñoz Seca o Valle-Inclán, entre otros.

“Franco es el mejor actor que he dirigido”

Ya bajo la dirección de José Luis Sáenz de Heredia, el caudillo volvió a protagonizar el documental Franco, ese hombre (1964), incrustado en la campaña de los “25 años de paz” del Ministerio de Información y Turismo. En esta película, donde se le presenta como “un héroe que había salvado a un país en caos de las garras del comunismo”, concede una breve entrevista vestido de civil por sugerencia del realizador, quien confesará: “Franco es el mejor actor que he dirigido”. La cinta no tuvo el respaldo del público: sólo asistieron 243.257 espectadores. En cambio, un total de 1.638.605 personas acudió a ver La familia y uno más (1965), la comedia dirigida por Fernando Palacios.

Otra faceta poco conocida del dictador español fue la elaboración de reseñas de películas, tarea a la que se dedicó en los años de la República, según el testimonio que dejó el jefe del Departamento Nacional de Cinematografía, Manuel Augusto García Viñolas, en la revista Primer Plano el 18 de julio de 1943: “Algunas veces me habló de cómo en tiempos de general en Mallorca [años 1933-1934], acostumbraba a anotar su juicio crítico personal de las películas que veía, muchas por su gran afición al cine. Con nosotros, su apoyo no fue el de un aficionado, sino el de un político que apreciaba exactamente el alcance de los problemas a acometer por el cine”.

A lo largo de su vida hubo constantes indicios de su interés en el cine. Quizás el más llamativo fue a finales de 1940, cuando sacó tiempo y energía para elaborar el argumento cinematográfico de Raza, mientras sus propagandistas aseguraban que velaba en solitario para evitar que Hitler empujara a España a la II Guerra Mundial. “Para mí escribir es un placer que me descansa y me aliviaba de preocupaciones”, llegó a admitir el dictador, quien solicitó con los años su entrada en la SGAE como autor de tres libros: Marruecos. Diario de una bandera (1922), firmado como comandante Franco; Raza. Anecdotario para el guion de una película (1942), con el pseudónimo de Jaime de Andrade, y Masonería (1952), oculto tras el exótico nombre de Jakim Boor.

Sobre Raza, Paul Preston, autor de la biografía Franco. Caudillo de España (1994) y del ensayo El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco (2008), apunta que “en esta obra claramente autobiográfica, a través de su heroico personaje principal, revelaba claramente y compensaba plenamente las frustraciones de su propia vida”. La trama narra las experiencias de una familia gallega, perfectamente identificable con la del dictador, desde el desastre imperial español de 1898 hasta la Guerra Civil. Con todos los recursos del Estado a su disposición, no se ahorraron gastos. Al parecer, en el primer pase privado de la película, Franco lloró profusamente.

Tal como desvelan José María Caparrós y Magí Crusells en Las películas que vio Franco (y que no todos pudieron ver), investigación que se presentó en las jornadas ‘El primer franquismo, ¿una economía de guerra?’ organizadas por el Instituto Atarazanas en la Universidad de Huelva, Franco tuvo intención de escribir una secuela y que, incluso, empezó a escribir el guion, en el que el protagonista se alistaba en la División Azul. Años después, lo que sí hizo fue participar en el remontaje de la película, renombrada como Espíritu de una raza (1950), de la que borró cualquier discurso racista y señaló todos los planos en los que aparecían signos fascistas para su eliminación.

Proyecciones en El Pardo

Gracias al estudio de Caparrós y Crusells también se conoce ahora que, entre 1946 y 1975, Franco asistió a la proyección de un total 1.979 películas, casi dos títulos comerciales por semana que seleccionaba su esposa, Carmen Polo, con la ayuda del productor Cesáreo González. Las sesiones eran a una hora “muy taurina”, a las cinco de la tarde, en la sala de proyecciones del palacio de El Pardo, instalada tras la reforma del teatro doméstico construido allí por Carlos III y, posteriormente, remodelado por Carlos IV. En el descanso, “se servía una merienda con dulces, tarta, marrón glacé y limonada o té con pastas”.

Allí, durante tres décadas, Franco vio en su mayoría títulos venidos de Hollywood (917) frente a las 504 producciones nacionales. Su género favorito era la comedia (507), seguido muy de cerca por el drama (503). Entre sus directores españoles preferidos estaban Rafael Gil, Pedro Lazaga y, obviamente, José Luis Sáenz de Heredia y, entre los extranjeros, Henry Hathaway, Henry Koster y Jean Negulescu. “En esos 30 años, Franco visionaba las mismas películas que veían los españoles en los cines; es decir, muchos filmes comerciales de serie B y algunos títulos de impacto como Lo que el viento se llevó, Casablanca o Espartaco”, aseguran los autores de Las películas que vio Franco.

Recepción de Franco al actor James Stewart en su despacho del palacio de El Pardo el 10 de noviembre de 1959. CÁTEDRA

Recepción de Franco al actor James Stewart en su despacho del palacio de El Pardo el 10 de noviembre de 1959 / CÁTEDRA

“Según afirma Alberto Gil en su libro La censura cinematográfica en España, Franco tosía en las sesiones cuando salía alguna escena que consideraba inconveniente. Por tanto, si había algún miembro de la censura en la sesión, podía tomar nota. Con todo, el mayordomo Juan Cobos Arévalo nos negaría esa actitud, mientras que Carmen Franco comentó que no asistían los miembros de la junta de censura a las sesiones privadas de El Pardo”, insisten los profesores de la Universitat de Barcelona (UB), José María Caparrós, fallecido en marzo de 2018, y Magí Crusells.

En estas sesiones, convocadas a través de un programa impreso para la ocasión y precedidas del visionado del NO-DO, el Caudillo pudo ver la trilogía crítica de Juan Antonio Bardem sobre el régimen franquista (Muerte de un ciclista, 1955; Calle Mayor, 1956 y Venganza, 1957); La prima Angélica (1974) de Carlos Saura, y Viridiana (1961) de Luis Buñuel, que calificó de “baturrada”. Nunca visionó los filmes protagonizados por los grupos pop y rock que tan de moda se pusieron en la década de los sesenta y los setenta. “Yo, la verdad, a veces oigo la radio y ese tipo de música me crispa”, le confesó el dictador en una ocasión al pianista José Tordesillas.

Por esta amplia selección de películas censuradas a las que tuvo acceso el dictador, se sabe que la última proyección a la que acudió fue el 12 de octubre de 1975: Franco vio Operación Crossbow, la película británica de 1965 dirigida por Michael Anderson, ganadora del Festival de San Sebastián y en la que, curiosamente, se contaba un intento de espías aliados de desbaratar los planes de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Poco más de un mes después, Franco moría en una cama del hospital La Paz. Ahí se empezaría a rodar una nueva película.