Con la publicación de La cosa del pantano Alan Moore y Stephen R. Bissette le dieron una inesperada sacudida el género del terror y al de los monstruos. La serie arrancaba alterando al personaje desde las raíces, ya no sería más un hombre transformado en monstruo por una combinación de química, magia y pantano, sino un organismo vegetal que copiaba la conciencia humana. Una criatura nueva que deberá examinar todo lo que creía, empezando por su noción de bien y mal.

Pero la principal transformación que soportaría la serie no será tanto la de su protagonista como la de sus adversarios: los monstruos del mes, que en adelante ya no serán solo criaturas malignas. Moore ni siquiera se preocupa por incrementar la complejidad de la psicología o las motivaciones del villano, da un salto adelante de varias casillas y se dedica a explorar el sustrato profundo de la maldad en un territorio acotado: los Estados Unidos de América.

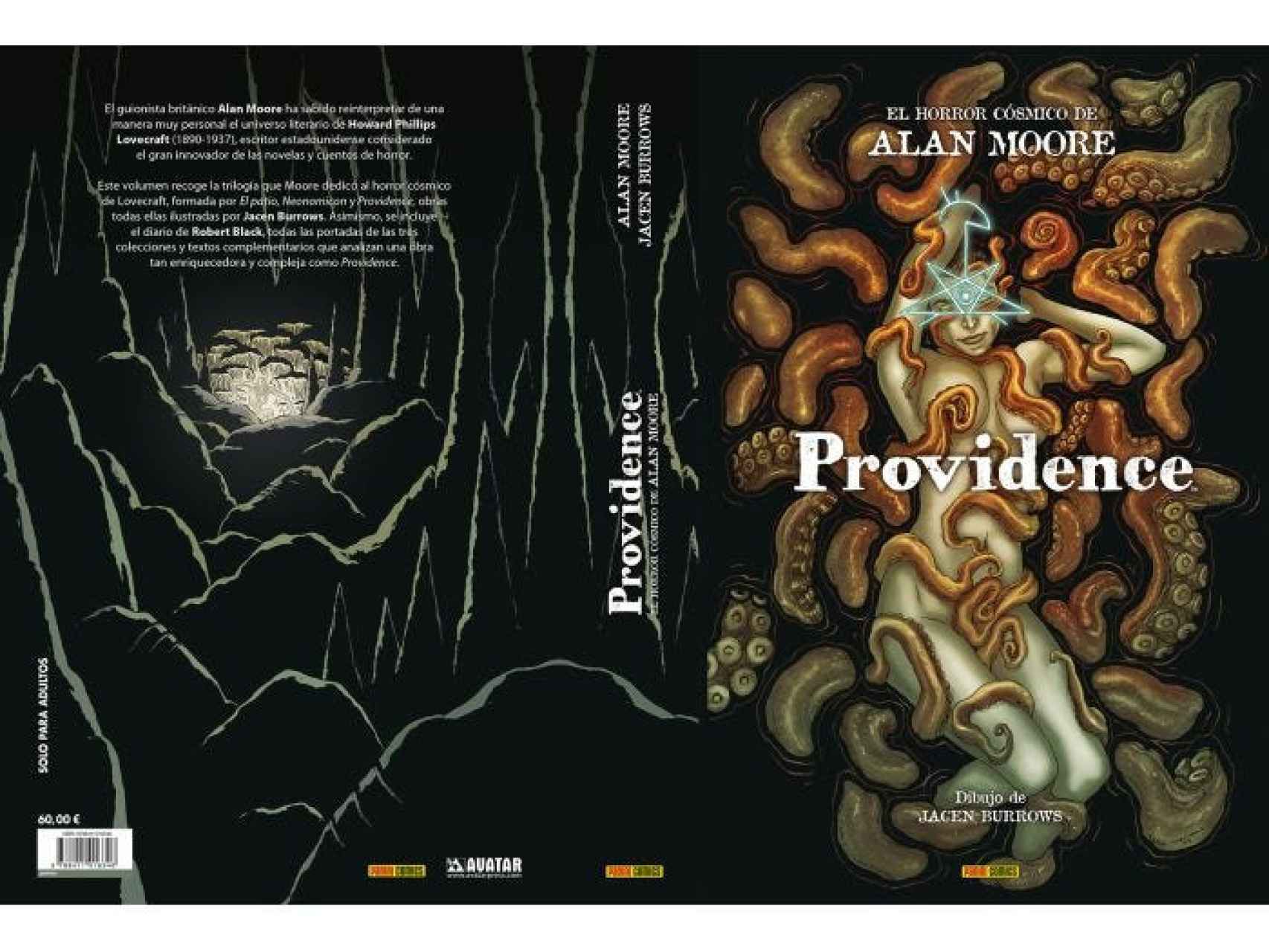

'Providence3'

Me explico: lo que en estos tebeos se explora son las motivaciones que provocan daño y dolor a los ciudadanos, a partir de los deseos corrientes de los estadounidenses, asentados generación tras generación. Los monstruos son vagos y fracasados, personas de voluntad débil que no han hecho los deberes. Son las víctimas de las diversas variantes del sueño americano: de la energía nuclear, del racismo, de las armas de fuego, del machismo o del consumismo acelerado... las que aterrorizan, corrompidas por el dolor, las páginas de estos tebeos, transformados por la rabia y el dolor en mujeres-lobo, vampiros o muertos vivientes.

Años después Moore regresa con un nuevo compañero a los lápices, Jacen Burrows, a visitar otra América Profunda, una que no se sitúa tanto en el Sur, como en los últimos residuos del elitismo victoriano. Pantanos, plantaciones, túmulos y humedales dejan paso a sociedades secretas, religión estricta, elitismo y universidades de elite. De Louisiana a los alrededores de Boston. El universo embarrado y las líneas líquidas de Bissette dejan paso en có a un estilo casi de línea clara, estático, donde casas y estructuras tienen una importancia visual. Burrows plantea una página de viñetas horizontales que recuerdan a la narración documental. El propio Moore vierte una cantidad considerable de datos (a veces con más bien poca sutileza) sociales y políticos que ayudan a enmarcar el escenario realista (y racional) del tebeo.

'Providence'

Como no podía ser de otra forma, tratándose de un tebeo que explora la vida y la obra de Lovecraft este decorado racionalista va fisurándose poco a poco y dejando pasar hilos de luz oscura: sueños, monstruos, invasiones, presencias, perturbaciones. Con una sencilla línea argumental (el periodista que protagoniza el tebeo se desplaza por Providence y Salem completando las investigaciones para un libro que quiere escribir sobre conocimientos esotéricos) Moore y Burrows consiguen dos logros importantes: el primero introducir muchos de los relatos de Lovecraft de bajo mano en la historia (de manera que el reconocimiento de algunas de las escenas claves de los clásicos del autor constituye uno de los placeres básicos que encontrarán los entendidos: ver como hilos de la misma trama los argumentos hasta ahora dispersos) y el segundo un extraordinario despliegue de recursos gráficos y secuenciales.

El despliegue es imponente: sueños, narrativas alternas, saltos temporales, planos combinados de existencia, elipsis, saltos de décadas al ritmo de un disco que gira, la irrupción de lo irreal expresada con cambios de dirección de las viñetas… Providence es un catálogo de recursos felices dispuestos por un maestro (o un mago) en pleno dominio del espacio narrativo.

'Providence'

Y tampoco es un premio menor (para el aficionado al universo de Cthulhu y para el lego) la irrupción de Lovecraft en el tebeo, cuando parecía tan solo una referencia, un suministrador externo de mitos, al estilo de si se emplease a Doyle para combinar sus historias en un nuevo relato, sin apenas citarlo, y mucho menos para emplearlo como personaje. Pues nada de eso, Lovecraft aparece como personaje, y enseguida se gana todo el escenario. Moore consigue que Lovecraft suene como en sus cartas, un joven entusiasta e inteligente, con la mentalidad de un anciano prematuro, encorsetado hasta la asfixia por las pesadillas de una moral represiva.

Lovecraft (dibujado por Burrows de manera que coquetea y elude la caricatura) resulta en conjunto un personaje entrañable, pero en una de las conversaciones con el protagonista abre una rendija donde asoma un horror que no deriva de las perspectivas cómicas, ni de las suplantaciones alienígenas ni de la carne pulposa y amorfa: es puro terror social, la homofobia y el racismo, tan imperantes en Salem y Providence que ni siquiera tienen que expresarse para dominarlo todo. Moore desliza que gran parte del desfile de horrores que empapan los relatos de Lovecraft provienen de la represión, de la violencia contenido y del desprecio racial y sexual. La lectura es un poco plana (elude la imaginación y la cultura de Lovecraft), pero lo bastante sutil para que no torzamos demasiado la expresión.

'Providence'

Sin embargo (y aunque siempre sea algo injusto comparar obras de un mismo autor) es justo aquí donde apreciamos que Moore ha perdido tensión intelectual e imaginativa desde La cosa del pantano. En Providence los monstruos quedan en primer plano, criaturas inexistentes y exageradas capaces de hacer cosas fantásticas, que no suceden en nuestro mundo. Se les da una explicación vagamente social a su formación, pero el miedo queda lejos de nosotros, sigue encerrado en los relatos. Notamos su piel rugosa y fría al pasar los ojos sobre los dibujos, pero al cerrar el tebeo el mundo cotidiano sigue igual, incontaminado.

Las cosas eran muy diferentes en La cosa del pantano. La mujer que transforma la sumisión acumulada en la capacidad de convertirse en un licántropo, los esclavos negros enterrados en las plantaciones que se levantan como un ejército de muertos vivientes, los ciudadanos adictos al consumo de comida basura que viven como vampiros… reflejan no solo las condiciones que los han transformado, sino también a las víctimas que vemos a diario destrozadas por la violencia de género, el racismo, el consumo, la contaminación…

'Providence'

Allí donde Providence se resuelve con una amonestación al puritanismo y señalando el riesgo (más libresco que real) de enloquecer si uno se sumerge en las aguas del ocultismo el joven Moore multiplicaba los desenlaces crueles: no se inclinaba por mostrar la bondad de las víctimas sino cómo las agresiones retuercen su psicología y su cuerpo, sometidos por valores y principios que a menudos ellos mismos defienden: el derecho a defenderse con arma de fuego, el consumo desaforado, el crecimiento económico acelerado… Son las víctimas monstruosas con las que nos cruzamos a diario, deformadas no tanto por una perturbación cósmica ni por un piélago de engendros informes sino por el sistema de valores que sostenemos con nuestros votos.

Elegante, audaz y perturbador, absolutamente recomendable, el Moore maduro es menos atrevido y penetrante que el joven, y el contraste nos ofrece una lección sobre lo sencillo que es (por sofisticado que sea el abordaje) tratar el Mal con mayúscula que el cotidiano y al alcance de todos, que puede llegar a ser devastador.