El miércoles pasado, 15 de abril, fue el Día Mundial del Arte. La verdad es que desconocía por completo esta celebración, proclamada oficialmente por la UNESCO el año pasado con el fin de “promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte” en la sociedad. El día elegido, además, hace homenaje al genio de la pintura y Homo Universalis Leonardo da Vinci, que nació el 15 de abril de 1452.

Me enteré de tan señalada fecha a través de Twitter, red social que antes de que empezase el confinamiento apenas usaba, y a la que ahora estoy un poco enganchada. La única condición que me autoimpongo es no entrar en Twitter hasta que no haya desayunado y terminado de leer al menos un capítulo del libro que tengo estos días entre manos: La Cartuja de Parma, de Stendhal, una novela histórica de aventuras, amor y guerra ambientada en la Lombardía, la región italiana más afectada por el maldito coronavirus, precisamente.

Así pues, el miércoles, después de media hora sumergida en los sueños de amor de la condesa Pietranera y su sobrino Fabrizio, y de otros diez minutos fantaseando que un hombre me regalaba una rosa el próximo jueves (como buena feminista, la rosa es lo que más ilusión me hace por Sant Jordi, libros ya compro y regalo todo el año), abrí Twitter. Enseguida me aparecieron varios mensajes de personas desconocidas colgando fotografías de sus obras de arte favoritas junto al hashtag #DíaMundialDelArte o #WorldArtDay: pinturas de Sorolla y Van Gogh, esculturas de Bernini y Chillida, el cimborrio de la catedral de Burgos… y, cómo no, la espectacular catedral de Notre-Dame, en París, que ardió precisamente el 15 de abril de 2019, arruinando el Día Mundial del Arte del año pasado.

“El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el diálogo (…) De esta manera, su promoción ayuda a fomentar los medios para lograr un mundo libre y pacífico”, insiste la UNESCO. El Museo Reina Sofía se lo tomó al pie de la letra y el miércoles, en ocasión del Día Mundial del Arte, anunciaba en sus redes sociales la inauguración de la exposición virtual “Ante el Umbral”: 30 fotografías en blanco y negro tomadas por el fotógrafo navarro Clemente Bernad por las calles de Madrid desde que se estableció el estado de alarma. No se la pierdan: las fotografías lo trasladarán a una ciudad vacía y extraña, la misma que Bernad lleva encontrándose cada día al cruzar el umbral de su puerta y empezar a recorrer la capital.

La exposición del Reina Sofía, sin embargo, logró ponerme nostálgica. Me puse a pensar dónde estaría yo en estos momentos si pudiera salir de casa. Sin querer, mi mente voló hasta el Valle de Benasque y me situé frente a la pequeña ermita de la Virgen de Gracia, en el pueblo de El Run. La última vez que visité este bello ejemplar de arquitectura románica lombarda era una tarde de primavera y acababa de llover. La hierba estaba mojada y las flores rojas que trepaban por el muro de piedra se doblaban con el peso del agua. Colgué la foto de la ermita en Twitter y pensé que si un día me caso, tiene que ser allí.

Pensar en arte me hizo volar luego a Berlín, donde tuve la suerte de vivir una temporada, después de terminar mis estudios de Historia del Arte. Los miércoles me encantaba montarme en mi bicicleta oxidada y pedalear hasta la Gemälde Galerie, mi museo favorito, en la Potsdamer Platz. Era el único día de la semana que el museo abría hasta las diez de la noche y podía darme el lujo de quedarme embobada delante de un cuadro sin nadie a mi alrededor. A pesar de tener una de las colecciones más significativas del mundo de pintura flamenca y alemana del Gótico y el Renacimiento, la Gemälde Galerie no es tan concurrida como otros museos de arte de Berlín.

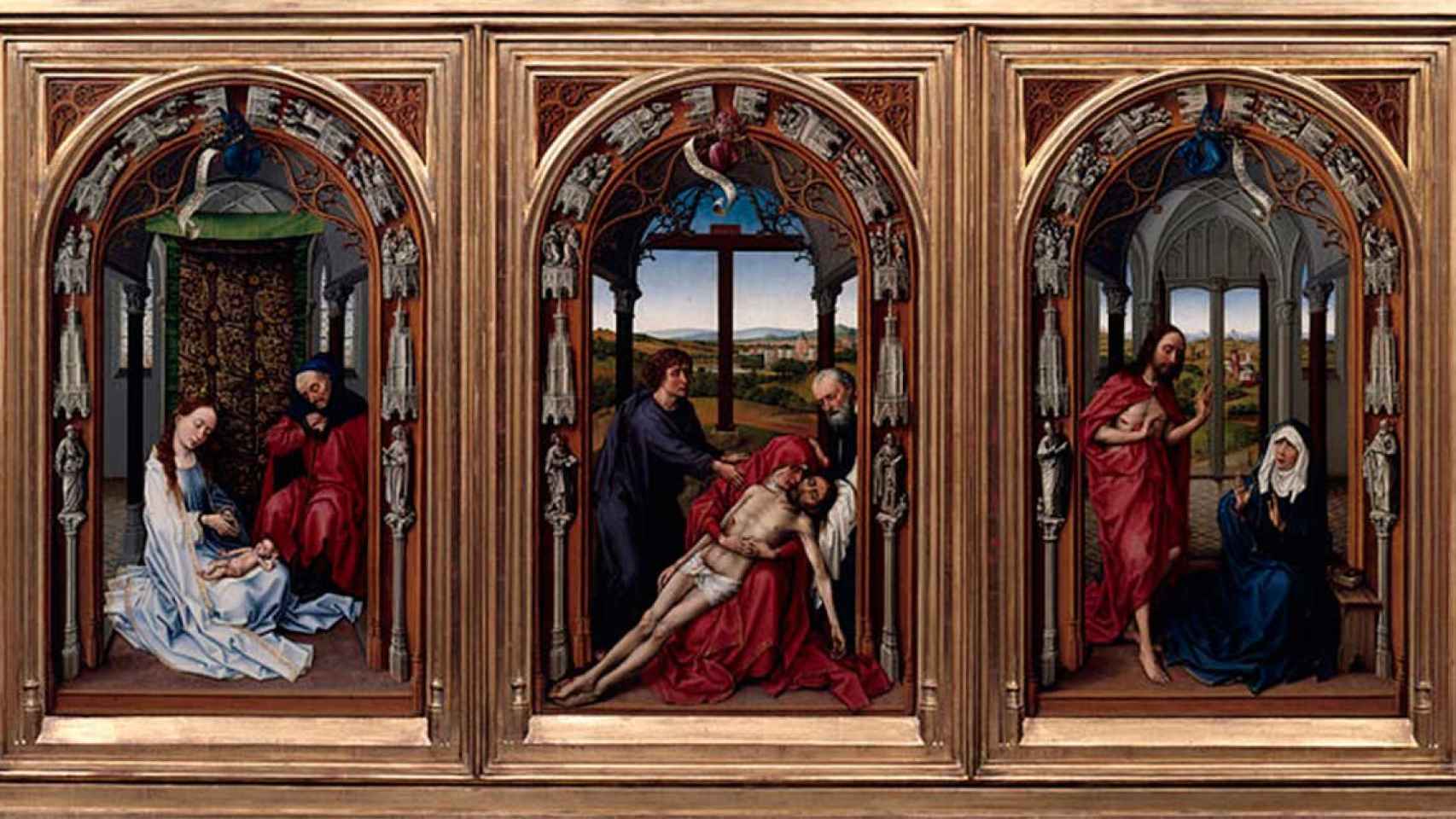

Por aquel entonces estaba obsesionada con el Tríptico de Miraflores, un retablo del pintor flamenco Rogier van der Weyden que me había entrado en un examen del máster. Era capaz de quedarme más de media hora observando cada pliegue del vestido rojo de la Virgen, las lágrimas resbalándole por las mejillas, el dolor de su mirada mientras sujeta a Cristo muerto en su regazo. “Trasladando las ideas principales de la pintura gótica a un estilo nuevo y lleno de vida, Rogier van der Weyden logra un verdadero contraste con las actitudes expresivas de los actores que aparecen en sus retablos, convirtiéndolos en un tableau vivant”, escribió el historiador E.H. Gombrich para explicar cómo van der Weyden, a diferencia de los pintores góticos, consigue dotar de gran emotividad a sus personajes.

En la misma sala donde se exponía el Tríptico de Miraflores había otra pintura que me resultaba muy inquietante: La fuente de la juventud, del pintor alemán Lucas Cranach el Viejo, que es un poco posterior a van der Weyden. El cuadro está divido en tres paneles. En el primero aparecen un grupo de ancianas desnudas, con el cuerpo deformado y lleno de arrugas, que son transportadas con carretas hacia una piscina de aguas transparentes. En el panel central, las viejas descienden por unos escalones con la intención de bañarse en dicho estanque, que tiene en el centro una fuente de la que brota agua. Son las aguas de la inmortalidad, el paraíso, según los historiadores. En la tercera parte del cuadro, las viejas se han transformado en jóvenes bellas y esbeltas. Su piel se ha vuelto rosada y sus arrugas han desaparecido.

¿Qué quiso decir Cranach con este cuadro? El mito de la eterna juventud, la idea de alcanza el paraíso, un mito existente desde la Antigüedad hasta nuestros días. Sin embargo, parece decirnos Cranach, para disfrutar del paraíso es necesario experimentar antes la dureza de la vida, envejecer y morir.

Después de contemplar este cuadro, daba por terminada mi visita a la Gemälde Galerie y salía a la calle a buscar mi bicicleta. La noche ya había caído sobre Berlín y los edificios iluminados de la Potsdamer Platz ofrecían un bonito espectáculo de luz y color ante mis ojos. Me gustaría volver pronto a Berlín. Y al Valle de Benasque, y a Madrid. Tengo ganas de salir.