Las tablas de la ley indie, reveladas por el fantasma prematuro de Kurt Cobain en videoclips molones de la MTV, lo dejaban bien claro: la esencia de ser adolescente era ser un pringado apolítico, un blandengue afectado, un artista pobretón. El propio Cobain, diríamos que insatisfecho con su éxito planetario, por no desdecirse así mismo, optó por quitarse de en medio haciéndose un hemingway a los 27, la edad en la que se suicidan los grandes rockeros. Poco antes, entre chute y chute, dejó escrito su autorretrato en el cuaderno zarrapastroso donde solía garrapatear dibujos y acordes: “Triste, sensible, insatisfecho”.

“Soy un perdedor. I’m a loser, baby. So why don’t you kill me? ” cantaba también, con algo más de ritmo, con algo menos de rabia, en imperfecto spanglish el bueno de Beck. En el mismo año, 1993, Thom Yorke escribía y presentaba el álbum Pablo Honey en Inglaterra. El disco de Radiohead contenía otro himno cortavenas y llorón, la imbatible Creep, con el estribillo más autoconmiserativo de la historia: tú eres jodidamente especial, y yo soy un mierda.

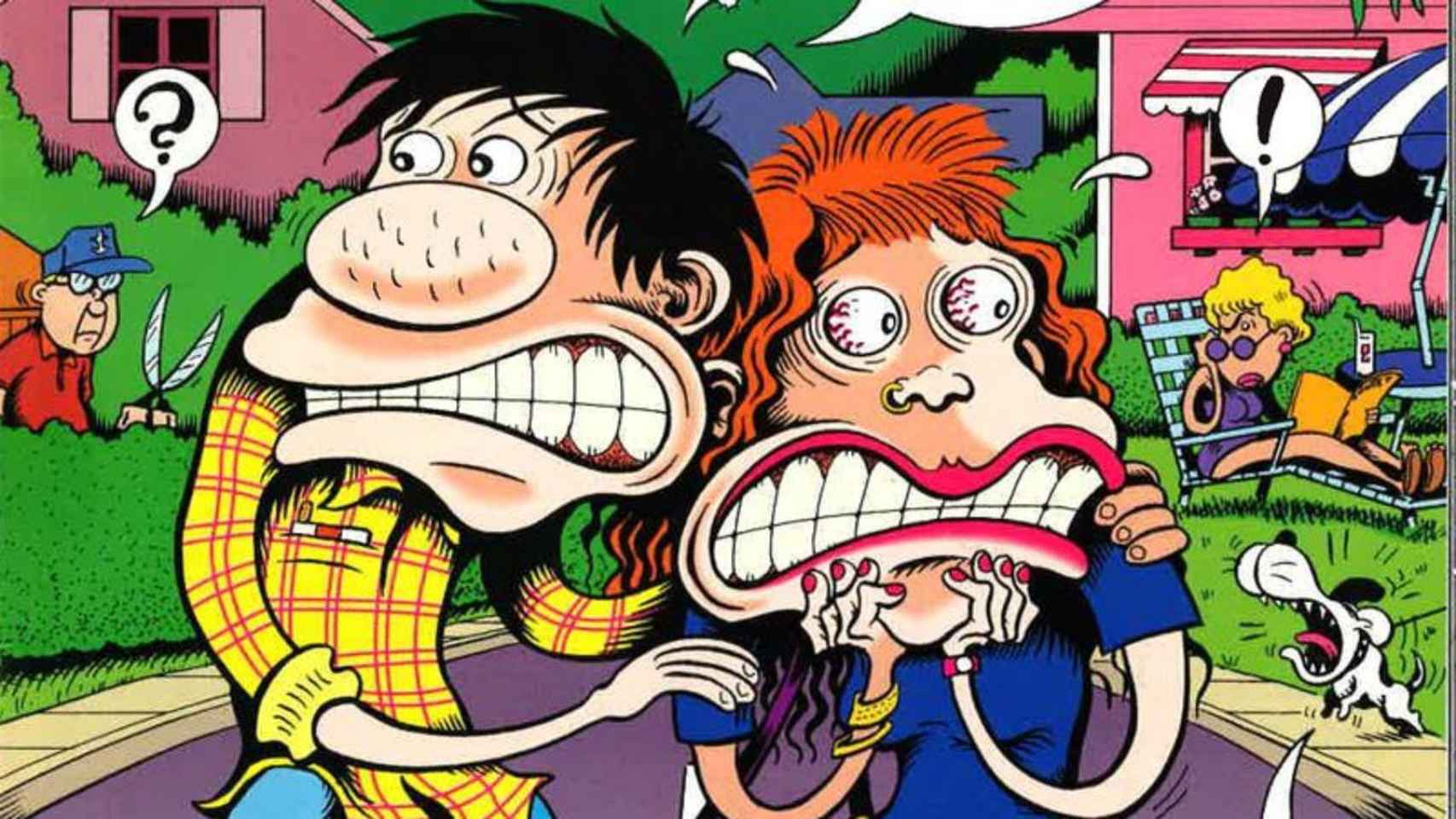

Una viñeta de 'Odio', Peter Bagge.

Los chavales de los 90 sabíamos que si no estabas triste o angustiado lo llevabas crudo para ser guay. De otro modo podías ser acusado de superficial o vendido al sistema. Y eso era peor. En USA se habían inventado una cosa llamada Generación X, y aquí llegó, como casi todo, tarde y mal, convertida en una etiqueta para seguir engrosando las columnas de tendencias en El País de las Tentaciones o hacer anuncios de coches más o menos ingeniosos. Éramos, jóvenes, sí, aunque sobradamente apoltronados en nuestra indulgencia. En nuestros problemas del primer mundo. Apatía dulce. Drogas blandas.

Una escena de 'Mundo Idiota' / PETER BAGGE

Una escena de Mundo Idiota / PETER BAGGE

La revolución solo será posible desde el sofá, decía Douglas Coupland, primer apóstol. Lo malo es que nos lo creímos. El canadiense había escrito un libro resultón que se convirtió en un objeto de mercadotecnia perfecta. Hermosa portada azul, una enorme X blanca en la portada, traducido por Mariano Antolín Rato. Vicente Verdú lo explicitaba con su cita en la portada: “Generación X: El libro insignia de los años 90”.

La etiqueta valía para vender de todo con excusa antisistema. Algo así como conseguir no sentirte mal por consumir, o que consumir esos productos fuera anticonsumista. A la memez por el estilo. A su sombra nacieron algunas obras literarias con más publicidad que ventas como Historias del Kronen de Jose Ángel Mañas o las primeras novelas de un Loriga aspirando a modelo de pasarela.

Portada de 'Hate' / PETER BAGGE

También se hicieron populares los Australian Blonde o las hermanas Llanos de Dover. Resolvían el problema de no tener mucho que contar escribiendo en un inglés sonrojante, naïf, puro B2. Probablemente, lo más interesante de la etiqueta fueron los grupos independientes que despertaron a una industria demasiado sobreproducida a manos de megalómanos como Madonna o Michael Jackson. Así escuchamos a Sonic Youth, Pearl Jam o Smashing Pumpkins.

Pero si los arqueólogos del futuro quisieran explicar la realidad de la juventud en los años 90, deberían desdeñar de productos como Reality Bites, de Ben Stiller, la comedia romántica por antonomasia con unos guapísimos y desaliñados Ethan Hawke y Winona Rider, en la época en la que la actriz todavía no había caído del antebrazo de Johnny Deep, jugando a enfadarse y enrollarse bajo la lluvia. Allí estaba todo el equipo: la canción agria de los años antisabáticos –trabajar mucho en algo que no te gusta para pasar luego algún tiempo dedicado a lo que te realmente te emociona–, la envidia demográfica a los más mayores, el minimalismo ostentoso que decía que éramos mejores cuánto más rota estaba nuestra ropa. El camuflaje de la belleza.

Pero si los arqueólogos del futuro quisieran explicar la realidad de la juventud en los años 90, deberían desdeñar de productos como Reality Bites, de Ben Stiller, la comedia romántica por antonomasia con unos guapísimos y desaliñados Ethan Hawke y Winona Rider, en la época en la que la actriz todavía no había caído del antebrazo de Johnny Deep, jugando a enfadarse y enrollarse bajo la lluvia. Allí estaba todo el equipo: la canción agria de los años antisabáticos –trabajar mucho en algo que no te gusta para pasar luego algún tiempo dedicado a lo que te realmente te emociona–, la envidia demográfica a los más mayores, el minimalismo ostentoso que decía que éramos mejores cuánto más rota estaba nuestra ropa. El camuflaje de la belleza.

Pero si los arqueólogos del futuro quisieran explicar la realidad de la juventud en los años 90, deberían desdeñar de productos como

El lado oscuro y desternillado de Reality Bites, la verdadera Biblia sobre los 90, nos lo explica Peter Bagge en Hate (Odio) (Ediciones La Cúpula). Bagge es un discípulo de Robert Crumb. Inventó la familia disfuncional con una de sus primeras obras, Mundo Idiota, protagonizada por los Bradley. Sin ellos, es difícil imaginarse series posteriores como The Simpson, South Park o Family Guy. Familias infelices e inmisericordes. Padres machistas que arrastran al desquicio al resto. Hijos egoístas que no miran más allá de su propio bienestar. Tristemente autobiográficas la mayoría de veces.

El trazo feísta, caricaturero, como de dibujos animados chalados se daba la mano con las historias reflexivas e hiperrealistas. Un Tex Avery triste. En los último capítulos de aquella serie, un personaje, Buddy, empieza a emanciparse. Quiere serie propia. Por eso se decide a mudarse solo hasta Seattle –la tierra infeliz prometida– y empiezan sus aventuras.

Odio es la historia de Buddy Bradley. Un hater profesional antes de las redes sociales. Un veinteañero cascarrabias, sentimental y machista. Un antihéroe lleno de claoscuros que vive junto a otros secundarios que no le van a la zaga en amargura y desfachatez. Como Leonard, su apestoso compañero de piso, que monta una banda de grunge y se convierte en un sex-symbol que se entristece al descubrir que cuanto peor toca más éxito tiene su grupo. O sus novias Val o Lisa y sus crisis bipolares. Por no hablar de George Hamilton III, un casi otaku loco por las conspiraciones y con fobia social, autor del fanzine Zigoto.

tapa613

Dicen que lo bueno de la juventud es que se cura sola. No creo. No hay más que ver el empecinamiento con que algunos se empeñan en conservarla. Lo que sabemos es que tanto Bagge como Buddy sí crecieron. El personaje acabó casado y con descendencia, viviendo la vida parecida a la que creía detestar. Tratando de hacer las paces con el mundo. El autor llevando una prolífica y variada carrera en el tebeo, que incluye desde su propia versión de Spiderman o Hulk, hasta una serie de interesantes biopics donde explora personajes feministas históricos.