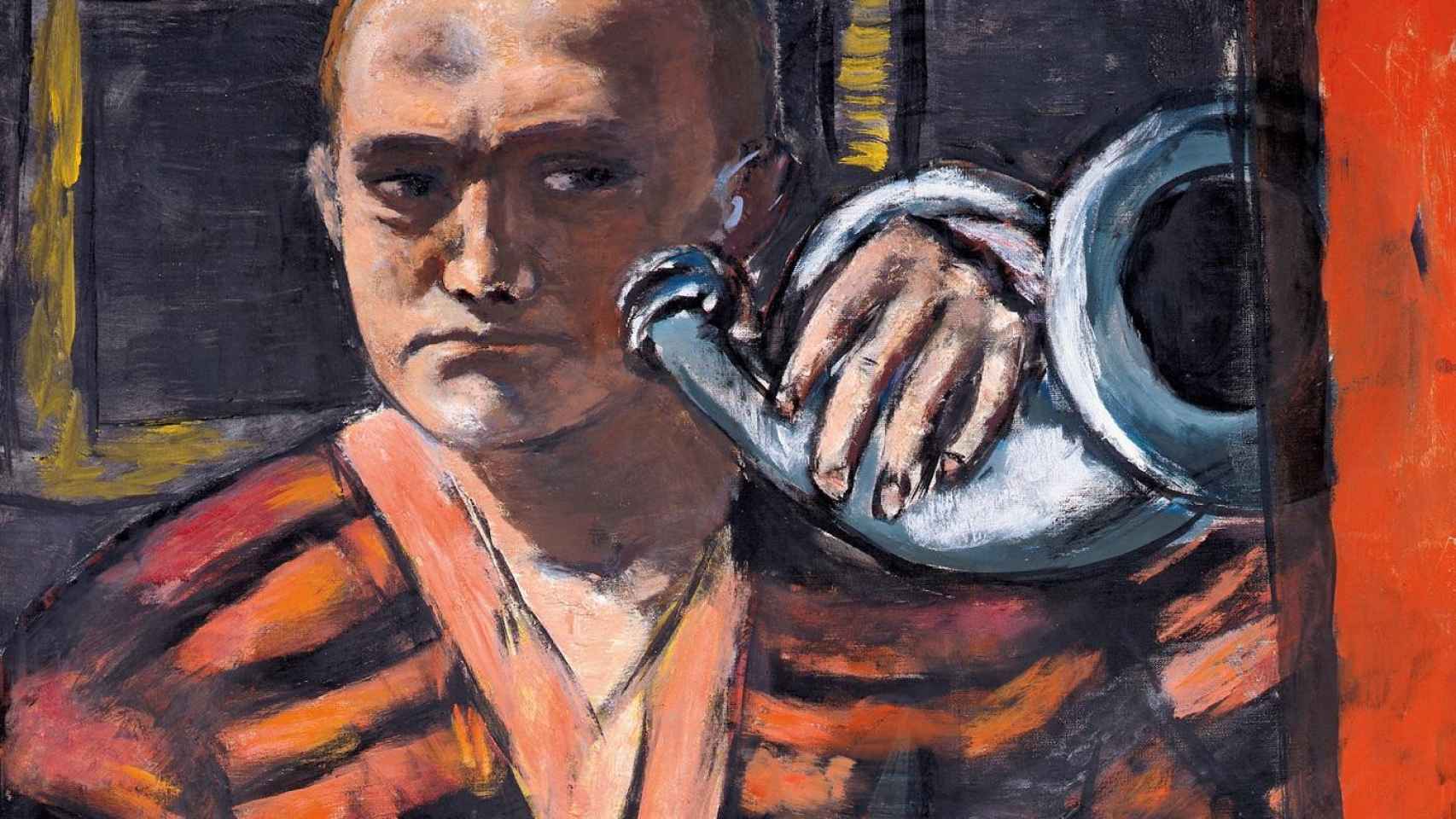

Del alemán Max Beckmann (Leipzig, 1884- Nueva York, 1950) sabemos que siempre estuvo en la impaciencia pura de quien le exige a la vida más metralla. Aquella con la que él irrumpió como un tipo sin compañeros de viaje, con una caja de pinturas colgada de un hombro. Recorriendo las cicatrices de Europa o instalado en el exilio americano con la clara voluntad de forzar aquello que veía, de recrearlo, de representarlo de otro modo, de ir más allá. Su arte alcanzó el punto de combustión en un expresionismo que no quiso ser inocente o que no podía serlo: él salió con los nervios en punta del fondo de una trinchera durante la Primera Guerra Mundial.

Beckmann pintó como una herida el nuevo siglo. Venía del lado del realismo, pero llegó al centro de una expresión propia donde la existencia tomaba sentido de otro modo. Sus trabajos llegaron pronto a convertirse en aliados de la obsesión. Repitió temas, modelos, espacios: las máscaras, el autorretrato, la ciudad. Es como si fuese arañando la tierra para buscar no se sabe qué, pero buscar. “Mi objetivo es siempre captar lo mágico de la realidad y trasladar ésta a la pintura. Hacer visible lo invisible a través de la realidad”, confesó el artista el 21 de julio de 1938 con ocasión de la exposición Arte alemán del siglo XX en las New Burlington Galleries de Londres.

A pesar de tanto, no fue un tipo encerrado, ni un hermético, ni un lunático, sino un ser averiado que escapaba de sí mismo y de los otros para volver de nuevo a la ciudad. Pronto estuvo en París, donde Cézanne sería su faro de costa. Y después de untarse de Montmartre y de alcoholes marchó a Fráncfort. Allí fijó su guarida entre 1915 y 1933. El azufre del nazismo le apartó de la academia y de las aulas en una escuela de arte, y llegó a ver cómo las galerías y los museos descolgaban sus lienzos al instalarse en Berlín. Justo el día que abría sus puertas la exposición Entartete Kunst (Arte degenerado), el pintor se subió a un tren con destino a Ámsterdam: sólo billete de ida, por favor.

El lienzo ‘Sociedad, París’, ejecutado por el pintor alemán en 1931. MAX BECKMANN, VEGAP, MADRID, 2018

El lienzo ‘Sociedad, París’, ejecutado por el pintor alemán en 1931 / MAX BECKMANN, VEGAP, MADRID, 2018

El exilio le dejó en la vida a Max Beckmann una épica de estepario que lo impulsó como un resorte hacia lo tremendo. Y es que el artista de Leipzig se vio empujado desde la distancia a una pintura de corte simbólico donde la realidad perdía su significado para auparse como algo distinto, como una superficie sin mancha, como una verdad que no esconde su desviación de lo físico, ni su rayo de estupores. Él planteó un arte reubicado en las córneas del que mira como una fiesta mansa, muda y heráldica. “La pintura se trata de un juego, y de un buen juego; uno de los pocos que convierten esta vida, difícil y deprimente, en algo un poco más interesante”, confesó.

El artista germano empeñó buena parte de su vida en eso mismo, en encontrarle a la existencia un sentido por fuera. Y hacia ese espacio de su obra apunta ahora el Museo Thyssen-Bornemisza con una exposición reveladora, Max Beckmann, figuras del exilio, de la que es comisario Tomàs Llorens, quien fue director de este centro de arte madrileño. La muestra, que reúne un total de 52 obras --principalmente pinturas, pero también dos esculturas y once litografías procedentes de museos y colecciones de todo el mundo--, seguirá de ruta por Barcelona, en las salas del Caixaforum, donde podrá visitarse del 21 de febrero al 26 de mayo de 2019.

La propuesta es una expedición por ese carrusel de imágenes surgido de los pinceles de Beckmann, un artista convocado a contar su tiempo. Una aventura insólita que recupera a este pintor incalculable después de más de 20 años sin que una muestra suya recalase por España. “Es el gran pintor de la historia del siglo XX y sus creaciones son el testimonio de los sucesos que van de la Primera a la Segunda Guerra Mundial", sostiene Llorens. Sus obras tienen un préstamo arduo. Sus obras marcan récords (El infierno de los pájaros alcanzó un precio en subasta de 40,8 millones de euros en 2017). Sus obras son una seña fundacional más de la pintura moderna.

Max Beckmann imaginó en ‘Camarotes’ (1938) un barco como representación de una ciudad. MAX BECKMANN, VEGAP, MADRID, 2018

Max Beckmann imaginó en ‘Camarotes’ (1938) un barco como representación de una ciudad / MAX BECKMANN, VEGAP, MADRID, 2018

Y algo de eso hay en esta muestra. Una espeleología por las cavernas de un arte nuevo. No tanto el de gusto académico y raíces germánicas de la primera etapa, pero sí el del exilio interminable. Ahí es posible descubrir a un generador de territorios propios. La máscara que sobresale entre grupos de personajes caricaturizados y de fuerte colorido. La ciudad contemporánea --“donde cada persona es un acontecimiento único”, en palabras de Beckmann-- como campo de juego de la identidad. Y, finalmente, el mar es el motivo para hablar de la lejanía y del exilio, de lo inconmensurable y lo desconocido. Destino puro y amenaza pura.

Algo de eso despacha un creador cuando el tiempo ensancha su mundo, su estética, su mirada, la hondura de su viaje extremo. Todo eso está en Max Beckmann, con la vitola del visionario, con ese rastro de místico del color que avanza más allá en su pintura, hasta las zonas afectadas por lo inesperado, por el naufragio de la contraorden. Por lo inédito. “Hoy, por fin, he acabado Los argonautas”, anotó el 27 de diciembre de 1950 el artista sobre un tríptico en el que trabajaba. Ese día salió con prisas en dirección al Metropolitan Museum de Nueva York, donde exponían uno de sus últimos autorretratos. El corazón, al parecer, se le detuvo en Central Park.