El desembarco generalizado de cómics en librerías no especializadas también ha traído como resultado fenómenos imprevistos. El proceso –al que podríamos llamar de gentrificación, si no fuera porque ni los dibujantes ni las editoriales se están haciendo de oro, ni especulando con su mercancía– ha provocado la ampliación de los temas y los géneros de lo publicado. Así como los barrios aledaños al centro han ido cambiando sus bares populares por tiendas bio y cafeterías hipster, así los géneros del tebeo se han ido diversificando y sofisticando. Uno de esos nuevos subgéneros es el de las biografías de escritores. Muchas –como algunas de las nuevas cafeterías o tiendas bio– son más fachada que contenido. Un timo, vamos. Pero otras ejemplifican a la perfección lo lejos que es capaz de llegar el subgénero. Entre algunas de las mejores biografías dedicadas a escritores se encuentran la seminal dibujada por Robert Crumb en Kafka (La Cúpula) o la dedicada a James Joyce por Alfonso Zapico en Dublinés (Astiberri)

En el Olimpo de estas biografías aboga por entrar Un perro de dios, escrita por Jean Dufaux (1949) y dibujada por Jacques Terpant (1957), que acaba de publicar Ponent Mon. La obra –72 páginas de excelsos colores– es un cómic biográfico sobre el escritor francés Louis-Ferdinand Céline (1894-1991) autor de una de las obras maestras de la historia de la literatura –y tal vez del mejor título de la historia– Viaje al fin de la noche (1932). Céline era odiador profesional y amante vocacional, genio dislocado y feroz antisemita, clochard piojoso y doctor obsesionado por la higiene, marginado de los fastos institucionales por el gobierno francés por su pasado colaboracionista y clásico eterno. Desgracia nacional y escritor de Gallimard. Loser e irreductible ante la pereza de la esperanza.

Cromatismo e hipersensibilidad

El cómic, una maravilla gráfica, hace uso del cromatismo como otro elemento narrativo más y es dueño de una escritura lírica y afilada, muy fiel al autor que retrata. La estructura va alternando el pasado y los últimos días del escritor, con una compasión no exenta de dureza, con un buen hacer virguero y delicado. El cómic no desdeña alumbrar las zonas más desagradables de Céline pero también nos muestra la hipocresía de otros tantos que hicieron lo mismo que él y salieron con laureles del juicio de la Historia. Y todo eso siendo fiel al estilo oral y argótico del autor, aquella petit musique de su prosa, que es la que consigue que todo lo que toque con su verbosidad, –una suerte de Midas de los restos podridos de la existencia– se convierta en literatura.

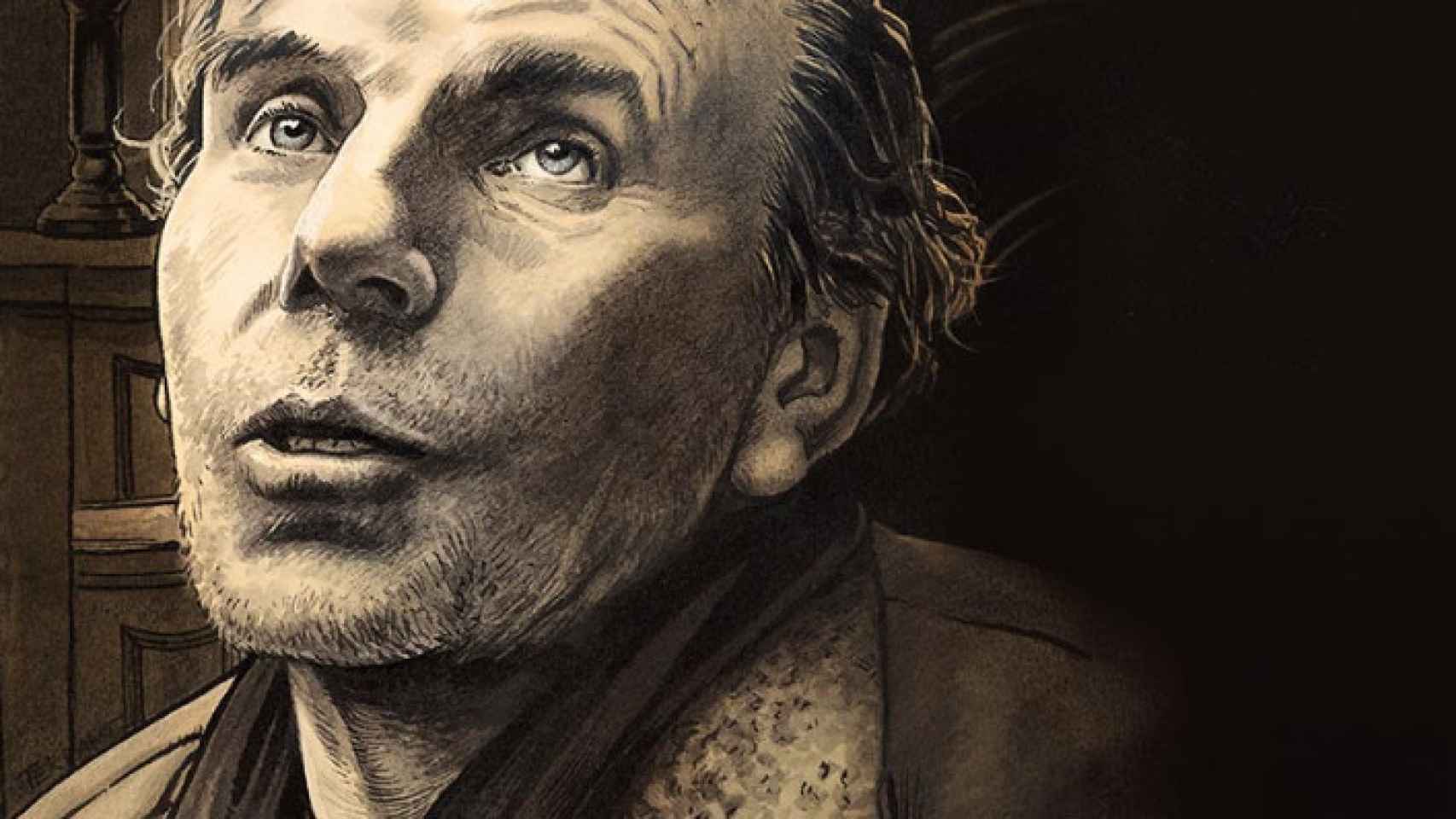

Detalle de 'Perro de Dios'

Así acompañamos al escritor –en unas páginas llenas de un rojo inflamado– por las trincheras de la memoria de la Primera Guerra Mundial. No deberíamos desdeñar la hipótesis de que Céline fuera uno de los primeros veteranos de guerra –aunque muy jóvenes– con síndrome de estrés postraumático. Que su prosa llena de ruido y de furia sea una secuela de la violencia vivida. No era fácil denunciar el sinsentido de la guerra en la Francia de entreguerras. Céline contiene la sabiduría del escupitajo que se resume en el pecho y provoca una arcada. Ese escupitajo es el ardor patriótico y se transforma en un viaje hacia la autodestrucción.

Pero no solo de inmundicia vive el escritor, el cómic también alumbra su sensualidad valiente –en cálidos tonos amarillos– y futurista y su hipersensibilidad para con los que el consideraba desamparados. Porque de eso va Céline, de extraer arte del gran Mal, de revelar el embuste del entusiasmo de la nación, de demostrar que la Gran Guerra no solo acabó con la vida de millones de jóvenes sino también con la moral y la ética de las generaciones futuras.

Violencia

El hombre es un lobo para el hombre y la vida es una perra para Céline. Lo explica en una de sus últimas entrevistas para la televisión francesa, a través del crudo blanco y negro notamos su pelo grasiento, su más que probable mal aliento. Le dice al periodista que le pregunta por su presunta violencia, que la violencia de su escritura no es más que la violencia del que avisa que la humanidad se va a caer por un precipicio. Que si es culpable de algo, es solo de llamar la atención sobre el peligro. Céline, entonces, se despista un poco para observar al loro que tiene en el comedor desvencijado donde trabaja y se pierde en sus recuerdos. Echa de menos –una lágrima densa cae lenta del ojo izquierdo– su callejón natal, el miserable Passage Choiseul, donde las jóvenes prostitutas cantaban canciones y los perrillos hacían sus necesidades entre la hierba crecida entre las calles sin asfaltar.

Después de un rato, sigue con la analogía, retoma el hilo y explica la historia de los perros que tiran del trineo en la conquista de los Polos. La cámara se fija en sus manos, inertes y pálidas como dos pichones muertos. En esas expediciones, explica el viejo, entre la manada de perros suele haber uno que huele el peligro. Ese ser refinado suele ser una perra. El animal, dueño de un sexto sentido casi milagroso, puede oler el abismo de hielo cien o cincuenta metros antes de llegar a él. Cuando lo hace se pone a ladrar violentamente y así consigue alertar al resto de la expedición para que no sucumba ante el abismo. Si soy culpable de algo es de ser esa perra. Se me ocurre que su literatura es ese ladrido desesperado. En su discurso parece hacer suyas las famosas últimas palabras del cuento de Borges Deutches Requiem, en él un nazi intelectual afirma: “que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno”.