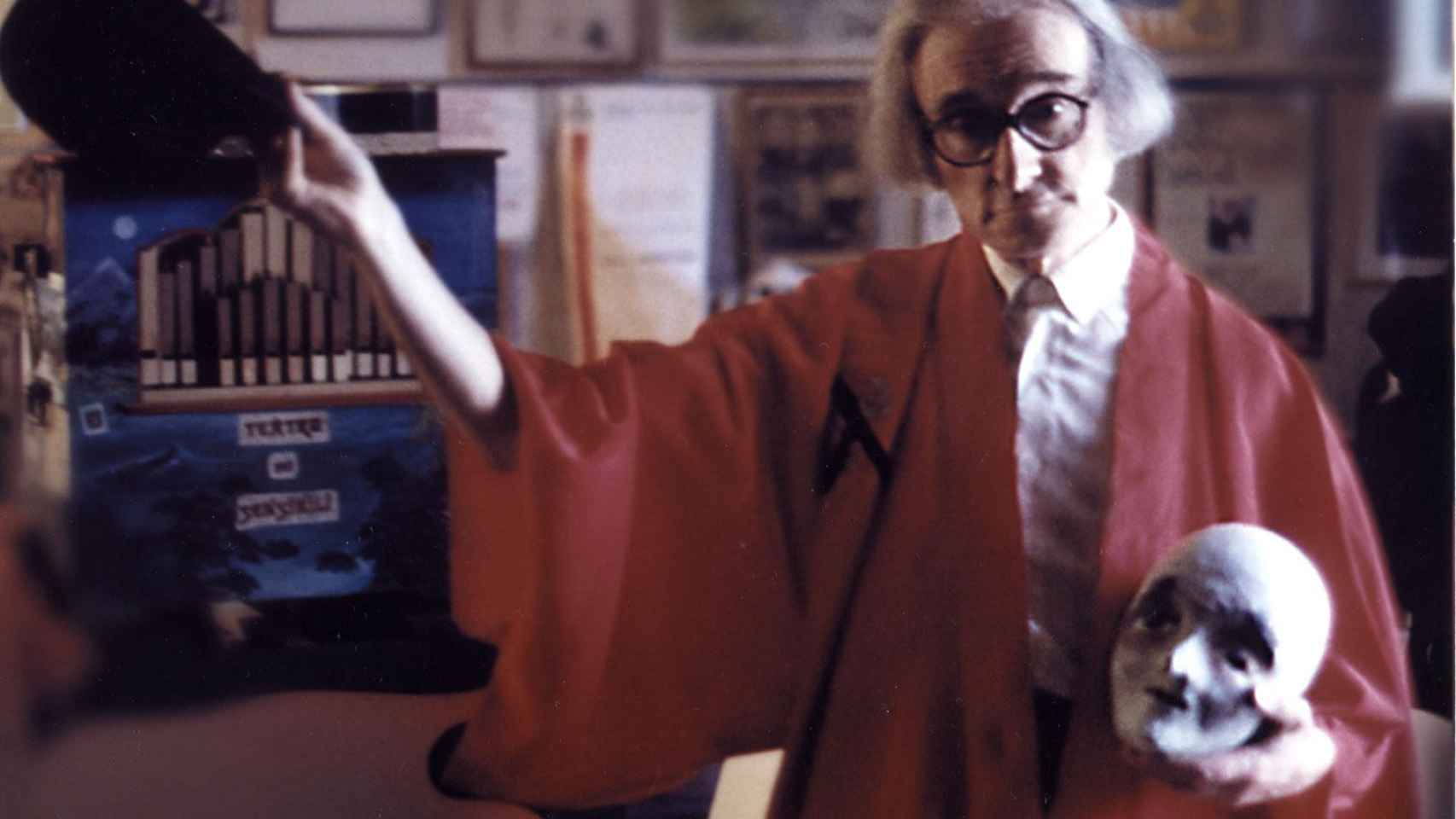

El escritor Guido Ceronetti

Letra Clásica

Adiós al sabio Ceronetti

El escritor y traductor italiano ha muerto este verano en la Toscana, a los 91 años, dejando una obra radical y llena de verdadera sabiduría

4 octubre, 2018 00:00“La prolongación ortopédica de la duración de la vida es un triunfo humillante de la medicina. En la mayor parte de los casos esas enormes cantidades de vejez que vemos carecen de viejos, de auténticos viejos, de viejos que no sean productos del artificio. Y una característica de la vejez artificial es la privación de la sabiduría: no hay más que un mayor número de dementes en circulación, normalmente inofensivos”. En contra de esa vejez mecánica que describió en El silencio del cuerpo (1979), Guido Ceronetti (1927-2018) ha muerto este verano en la Toscana, anciano y lleno de días, como Job.

Calificarle de sabio no es una banalidad, como sucede a menudo cuando muere un estudioso. Su forma de habitar la erudición no era en absoluto cómoda ni complaciente y nunca podría definirse con la gastada etiqueta del humanismo, que de alguna manera no dejó de subvertir e impugnar en toda su obra, como Céline, uno de sus referentes. Tampoco se le podría clasificar como hebraísta o clasicista, puesto que su intimidad con la Biblia, Grecia o los clásicos latinos va mucho más allá de la especialización y alcanza ese estado de gracia que sólo les es concedido a aquellos que de verdad atraviesan lo que saben y han visto.

Ceronetti vivió en ese espacio residual que sólo conocen los poetas. Frugal y ascético, siempre al filo de la indigencia --en 2009 se acogió a la Ley Bachelli con la que el Estado italiano asigna un estipendio a ilustres ciudadanos necesitados--, además de escribir poesía, narrativa y ensayo, en 1970 fundó el Teatro dei Sensibili, en el que con su mujer hacía espectáculos de marionetas y al que asistieron, a lo largo de los años, Montale, Buñuel o Fellini.

Colaboró también habitualmente en la prensa, opinando contra los consensos ideológicos y siendo tachado a menudo por ello de racista o de fascista, adelantándose a nuestra época de totalitarismo líquido. Físicamente se parecía a Antonin Artaud, con quien además mantenía profundas afinidades. De su obra se ha traducido al castellano, hasta donde yo sé, El silencio del cuerpo (Acantilado, 2006), El monóculo melancólico (Acantilado, 2013), El Cantar de los Cantares (Acantilado, 2001), Pequeño infierno turinés (Días contados, 2009), Los pensamientos del té (Acantilado, 2018) y La linterna del filósofo (Acantilado, 2010).

Ceronetti era un antimoderno, pero, como los más valientes entre ellos, no huyó ilusoriamente de la modernidad, sino que se instaló en ella para observarla y denunciarla, armado con una memoria verbal que utilizaba como un bisturí, diseccionando nuestro cadáver social, reventando pústulas, señalando los órganos cancerosos del oído, la vista, el gusto y el tacto. Su atención al cuerpo –como la de Gottfried Benn, como la de Céline, incluso como la de Canetti– es una escucha in extremis del alma, muy parecida –si no es la misma– a la de los místicos, el vacío de cuyo canto parece ocupar en sus ensayos: “no existe una boca capaz de tragarse un cuerpo entero y la imposibilidad de absorber la totalidad, el inefable Unum, fomenta en nosotros la locura del amor a los órganos, a las partes, las secreciones, las excrecencias, hace del erotismo una eterna maldición.

No existe ningún amante sin preferencias: la diferencia entre quien prefiere los ojos o los excrementos, la lágrima o la orina, no es sustancial; es la preferencia la que indica, con diversos grados, la locura erótica; el sabio renuncia a cualquier posesión por el sueño de la integridad ideal del ser humano.” Para él, el cuerpo es una de las Revelaciones más cifradas y, en ese sentido, fue tanto un fisiólogo como un patólogo de todo lo que la ciencia ha ocultado de nuestra fisicidad: “las partes que encierran más olor son aquellas en las que se concentra más alma”. Observó también que este mundo no es el único lugar puesto que sólo le dejamos nuestro cadáver. Su cuadro favorito era, por supuesto, el retablo de Isenheim de Grünewald: “un remolino de aire, de malestar y de desgarramiento”.

Portada de la edición de El Cantar de los Cantares / ACANTILADO

Su obra maestra es sin duda su traducción y comentario de El Cantar de los Cantares, que, junto al Eclesiastés y El libro de Job, conformaban unas Escrituras propias, a las que nunca dejó de dar vueltas y que encierran el secreto de su atención al cuerpo. Traducir era para él la forma más adecuada de pensar y meditar. Sabía además combinar la más estricta prisión textual con una infinita libertad hermenéutica, algo muy raro en los países católicos y que produce euforia en el lector sediento de complejidad y cansado de rutina filológica.

Su inteligencia, al entrar en contacto ígneo con el canto bíblico, se ilumina y no deja de producir destellos: “en realidad el vacío del Cantar está ahí para confirmar su sacralidad. Todo lo que está vacío, el vacuum lucreciano, el desierto, una fosa, una habitación, una carcasa, un estuche, es una parte del Gran Misterio, significa la espera de Alguien o una Presencia oculta”. Inmediatamente después, vuelve la mirada a nuestro tiempo: “pero nosotros ya no vemos lo sagrado ni en un vacío ni en una plenitud; nos han asesinado en la pupila que lo veía.” Lo sagrado, dirá más adelante, es un vacío cortante.

Ceronetti no pretende explicar el Cantar sino acompañarlo en su exaltación, sin interrumpir su música, abriendo nuestros oídos a la profundidad de su aire, devolviéndole su timbre, su calor de voces y cuerpos en la celebración de la boda humana: “el amor acerca demasiado a ese sol exterminador, los miserables harapos humanos que vuelven a caer convertidos en ceniza.” Así, su comentario trenzado al vacío del Cantar se va convirtiendo en un ejemplo de exégesis, impugnando la desconfianza hacia el lenguaje y la incapacidad crítica de nuestro tiempo: “buscar la verdad fuera de la unidad de la palabra es algo que le está negado al conocimiento humano. El ángel venido para luchar con nosotros hasta la mañana son aquellas palabras, no otras subyacentes a las mismas.”

Ceronetti siempre prestó una atención particular y genuina a la literatura española, desde los místicos hasta Miguel Hernández. Su manera de leer a nuestros poetas nos recuerda nuestra tradicional sordera, como en el caso, eminentemente, de San Juan de la Cruz, ese poeta silenciado por la misma Iglesia que lo canonizó. Su conocimiento detallado de la tradición hebrea y de la mística árabe, hace que sus comentarios parezcan nacidos de una misma experiencia: “la más noble de las lenguas humanas es el castellano –tan noble que yo me acerco a sus textos de tarde en tarde y con veneración, como a una astilla del trono de Dios–. Y es en la nada mística y metafísica del cristianismo castellano, filtrada por los místicos del Al-Andalus y del monaquismo oriental, donde más encuentro, y vivo con potencia, el vacío del Cantar. Una escritura que fue dada a Israel para que se acostumbrase a un Dios perdidamente mudo.”

Al final, su comentario sobre el Cantar acaba siendo la mejor definición que se ha dado de esa poesía lírica inexplicable que, desde la Biblia y todas las literaturas arcaicas hasta Wallace Stevens o Eugenio Montale, celebra un presente inextinguible y exhibe una claridad ya para nosotros insoportable.