Una imagen del montaje de 'Esperando a Godot' de Ferran Utzet / KIKU PIÑOL (SALA BECKETT)

¿Es buen tiempo para la esperanza?

El Bellas Artes de Madrid y la Sala Beckett de Barcelona acogen sendos montajes de 'Esperando a Godot', un clásico que nos interroga sobre las expectativas y la resignación

26 diciembre, 2019 00:00No hay manera más obstinada de permanecer en un lugar que anunciar, repetidamente, que uno está a punto de marcharse. A veces decimos que nos vamos como una amenaza, o incluso como una súplica, pero a veces, simplemente, es que no sabemos cómo abandonar un paisaje, un proyecto, un amante o una idea. Este diciembre se cumplen treinta años de la muerte de Samuel Beckett y, para recordar al maestro, tanto el Teatro Bellas Artes de Madrid como la Sala Beckett de Barcelona acogen nuevas puestas en escena de Esperando a Godot, un clásico que nos interroga sobre las expectativas y la resignación.

Esperando a Godot, obra escrita a finales de los años cuarenta, aunque no fue publicada hasta mediados de siglo, transformó el concepto de conflicto, imprescindible hasta entonces en cualquier proyecto teatral. Vladimir y Estragon esperan a Godot, que nunca se deja ver, aunque envía a un niño para que les diga que, quizás, al día siguiente sí acude a la misteriosa cita. Didi y Gogo –cómo se llaman entre ellos los personajes– pasan el tiempo (y el hambre) discutiendo sobre aparentes banalidades, y también con dos misteriosos personajes que aparecen y desaparecen en los dos actos que componen la pieza, Pozzo y Lucky, un cruel patrón y su criado, al que lleva atado a una cuerda. Pero, ¿qué tiene que decirnos Beckett, aquí y ahora, en una época en la que la inmediatez –y sus tecnologías– pone en crisis las posibilidades de la espera?

Las relaciones ocultas entre las palabras siempre nos dan pistas para leer entre líneas. Aunque el origen etimológico de la esperanza tiene que ver más con la idea de expandirse, el término parece ser la suma del verbo esperar y el sufijo de cualidad –anza. Si fuese así, estaríamos ante una paradoja: se trataría de la acción de la inacción. Y eso es lo que hacen los personajes de Beckett, que se mueven entre el derrotismo y la promesa de la salvación.

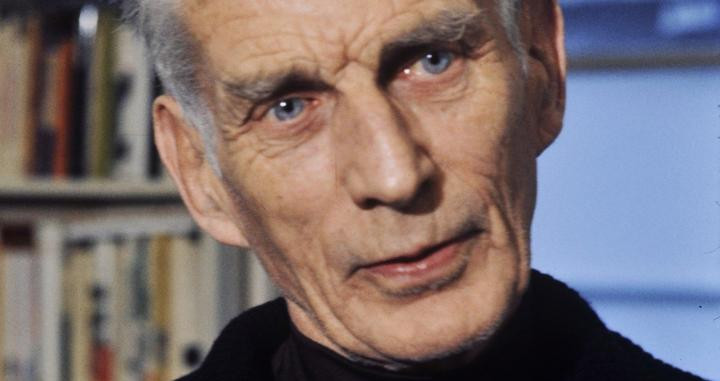

Samuel Beckett

El propio Beckett negó que Godot fuese una alusión a Dios. Sin embargo, como sabemos, el autor suele ser el menos indicado para hablar de su obra. Más allá del juego de palabras (God y Godot), las referencias bíblicas son constantes (se cita a Abel y Caín, pero, además, lo poco que sabemos del personaje añorado es que tiene barba blanca). Así, Didi y Gogo lo que están haciendo –y, de hecho, eso es lo que Vladimir busca en Godot– es esperar la redención. Una salvación foránea, extranjera, que poco o nada tiene que ver con la responsabilidad individual o colectiva. Es el rescate llevado a cabo por un ser superior, tan presente como ausente, o por un ejército que puede auxiliarnos del terror que no hemos sido capaces de detectar y obstaculizar a tiempo (recordemos que la obra está escrita justo después de la Segunda Guerra Mundial).

Pozzo y Lucky, como decíamos, volverán a aparecer en escena en el segundo acto. Sin embargo, ahora uno es ciego y el otro mudo, respectivamente. La mirada y las palabras son insuficientes para acompañar la espera de Vladimir y Estragon que, como en el río de Heráclito –en el que no podemos bañarnos dos veces–, son y no son los mismos cuando un nuevo día amanece. Tienen que decidir si se marchan, se separan, o se ahorcan. La vida es justo lo que queda en medio. El alarido y la caricia entre un destino o el contrario.

Las muchísimas capas del texto permiten a los directores subrayar más un enfoque, un tono o una gestualidad. Tanto la dirección de Antonio Simón como la de Ferran Utzet (ésta, con una nueva traducción al catalán, tan rigurosa como creativa, de Josep Pedrals), han querido conservar una cierta ortodoxia en sus montajes. El clown –y su terrible comicidad– está presente tanto en el vestuario como en las réplicas. Pero hay algo allí, tal vez la urgencia del abismo, que también Beckett quiso dejar cincelado. Ese tiempo a punto de desbordarse, pero que también podría detenerse, respira una esperanza que puede ser tanto un bálsamo ante el dolor de la vida como una trampa mortal para todos nosotros. Si únicamente esperamos un futuro mejor, ¿cómo transformamos las heridas del presente? ¿Cuál es el pozo –al que hemos bautizado como actualidad– que solamente nos deja vislumbrar lo que está por encima, aquello tan cercano como inalcanzable?

Esperar no sólo puede significar conformarse. Hay otro tipo de espera que transciende la sumisión y el acatamiento. Eso es lo que ha investigado Andrea Köhler en un maravilloso libro, El tiempo regalado (Libros del Asteroide), que supone un breve e intenso ensayo sobre la espera. La periodista cultural alemana afirma que esperar, en realidad, es nuestro primer acto cultural. Quien sabe esperar, nos dice, también sabe lo que significa vivir en el condicional. Cuando esperamos podemos activar la imaginación, y potenciar las herramientas de la atención. Nuestra existencia –y eso lo encarnan bien Didi y Gogo– es un pulso entre la presencia y la ausencia. Si el ser humano es un animal que espera, como insiste la también crítica literaria, nos movemos siempre entre la utopía y el apocalipsis. El futuro va esculpiendo cada rincón de nuestro presente más inmediato.

Köhler nos recuerda que la espera genera temperaturas. Esperamos con el corazón en vilo o ardiendo de deseo. Antes esperábamos la carta o el telegrama. Ahora, el correo electrónico o el audio del Whatsapp. Por eso, es importante saber hilvanar una dramaturgia de la espera, la de nuestro tiempo, que nos quiere arrebatar la pausa y el paréntesis. Cuando es otro el que dirige nuestra espera –sea Godot, el médico o el jefe de departamento–, se hace evidente el privilegio del poderoso. “En esa pasividad, la sensación de ser un condenado es lo que nos provoca el dolor y la vergüenza”, sostiene la autora.

La espera, pues, puede ser una cárcel (incluso autoimpuesta) o un paraíso recobrado. Vladimir y Estragon pueden ser dos pecadores cristianos que esperan su castigo, o dos fieles que confían en el perdón de un demiurgo. Pero también pueden rebelarse –como hacen, a ratos– y crear sus propias reglas de juego. A veces son seres extremadamente vulnerables, que solo pueden alimentarse a través de zanahorias y nabos, que no tienen ni una cuerda para colgarse, pero estos mendigos mutan en dos seres libres e indomesticables cuando interpretan sus propios personajes. La espera puede convertirse tanto en un tiempo perdido como en un tiempo regalado. Y es que el lapso que va de una espera a otra es donde puede brotar la chispa, el “titubeo antes del nacimiento”, como lo llamaba Kafka.

El tiempo regalado, Andrea Köhler / LIBROS DEL ASTEROIDE

Andrea Köhler nos advierte, entonces, que esperar no es lo mismo que tener esperanza. Mientras la esperanza está sometida al futuro, la espera está atrapada en el instante. Esa tensión entre presente y futuro, incluso ahora que estamos inmersos en la era de lo simultáneo, es la que nos permite poner en duda nuestra identidad, nuestras certezas inmutables, nuestras máscaras aparentemente más sólidas e infranqueables. El tiempo regalado es el aburrimiento, el viaje, el placer inconmensurable de no tener que hacer nada bajo la presión de ningún calendario de trabajo.

Didi y Gogo nos llegan a irritar, nos ponen realmente nerviosos, porque son un espejo absolutamente contemporáneo. Vemos reflejado en su inacción nuestro horror vacui, un pánico a dejar de producir imágenes, textos, y ruido. El capitalismo nos ha convertido en fábricas, en cuerpos expansivos, en industrias móviles. ¿Cómo no sentirse culpable en la era de la incesante manía emprendedora? ¿Quién puede quedarse quieto y callado en el ágora de la actividad ininterrumpida?

Hoy es un anacronismo esperar a que algo madure, nos dice Köhler. Interrumpir el flujo del tiempo es una de las señales de identidad de la modernidad. Aislamos la información de toda experiencia, y lo nuevo es viejo en décimas de segundo. Procrastinar es visto, ya, como un nuevo pecado capital. Pero aprender de la lentitud también es una manera de aprender a abandonar: extrañas servidumbres, hábitos involuntarios, tradiciones inoculadas. La holganza, en algunos contextos de taquicardia generalizada, se convierte en una forma de resistencia.

La espera, para Andrea Köhler, es transición. Lo es la pubertad, la gestación, el capullo de los insectos. Todos ellos esperan una nueva criatura, pero lo hacen en movimiento, con el riesgo de seguir los impulsos de la vida misma. Estamos, insiste la alemana, empaquetados en el instante y, a la vez, conectados a la electricidad temporal de millones de años. Somos la actualización de la historia, su devenir y su consecuencia. Todo está hecho y todo está por hacer, también cuando esperamos.

Vladimir y Estragon son dos vagabundos, dos payasos blancos, o dos reos. Su miedo es nuestro miedo. Su prisión es nuestra prisión. Porque también podrían ser dos trabajadores autónomos que esperan el encargo que necesitan para llegar a final de mes. Un repartidor de comida para llevar, un diseñador gráfico, o un periodista cultural. No hay menor autonomía que la de quien no se mueve por si llega el salvador. Por eso, en las últimas réplicas de la obra, Didi le pregunta a su compañero si finalmente se van. Por eso, Gogo le responde afirmativamente. Ninguno de los dos se mueve. ¿Qué pasaría si nosotros, sentados en la platea, tampoco lo hiciéramos? ¿A qué estaremos esperando para comprobarlo?