Frente a los matrimonios entre reyes por linaje, el amor es una conquista de la libertad, aunque sea a costa de la grandeza. La intriga palaciega es enemiga de la buena cama, como sabe Catalina de Médicis cuando, por equivocación, ofrece la mano de su hija, Margarita de Valois -la reina Margot (1533-1615)- a Enrique II de Navarra. Margot, sensualmente culta y autora de El Heptamerón, habla de filosofía con Montaigne, lee a Homero y guarda en el cajón de su dormitorio El banquete de Platón.

Protege a sus amantes y no pasa desapercibida, pero cae en el infierno de la opinión en el libro Las damas ilustres de Pierre de Bourdeille; siglos después, es enterrada en el descrédito por Alejandro Dumas (La reina Margot), donde pasa del anonimato al concubinato y a la ninfomanía por la cantidad de amantes que se le suponen, sin apenas pruebas. La vida de Margot, la perla de los Valois, es una prueba clara de que el patriarcado ha denostado poderes atacando la moral de las mujeres y disculpando a los hombres.

Las reinas destronadas valen su peso en oro; entienden que la elocuencia es el objetivo del que mana el conocimiento. No detestan el poder, lo utilizan como auténticas musas reparadoras del ocio, el orden y el placer. Así lo hizo Catalina la Grande de Rusia (1729-1796), la estadista a la que Denis Diderot llamó la Semiramis del Norte. Ella le debe al París de las salonnières su imagen demediada entre la fragilidad erótica de Mesalina pegada al deseo y la paciencia de Penélope que teje y desteje mientras aguarda el regreso de su amado Ulises.

En contra de la nobleza

Catalina es el ejemplo que vale para las reinas poderosas que decidieron amar por encima de mandar y que consiguieron ambas cosas. Tienen su espejo en Madame de Rambouillet, Anne Marie de L’Enclos, Scudéri, Sévigné o La Fayette, entre otras, conocidas con el sobrenombre de las preciosas, guardianas de los modales que dieron brillo al arte y a la diplomacia en la Francia del Antiguo Régimen.

Catalina La Grande (1780 Kunsthistorisches Museum)

A base de pequeñas acciones, Catalina forja el gran imperio ruso, amplía las fronteras hasta mucho más allá de la Unión Soviética del siglo pasado, haciendo realidad el sueño venal de Vladimir Putin, el autócrata actual, rodeado de hombretones políticamente súcubos. Influida por los ilustrados franceses, la zarina se aplica a sí misma la Ética a Nicómaco, la lección de Aristóteles según la cual si “buscas el placer, primero has de trabajar duro”.

Expande la Gran Rusia hacia el Báltico, Polonia, el mar Negro, el mar de Azov (la Turquía otomana) y se anexiona la península de Crimea. En contra de la nobleza de San Petersburgo, quiere ser la emperatriz del despotismo ilustrado, junto a Federico de Prusia, Gustavo II de Suecia, Carlos III de España y los emperadores de Austria, María Teresa y José II.

Hartos de amantes

Ella es la luz de Euroasia, el continente que la Ilustración planeó fundar mucho antes que nosotros. Sin embargo, cuando se acerca la Noche de la Bastilla en París, las coronas europeas deciden aproximarse al pueblo, sin el pueblo. Finalmente, a la hora del recuento, la misma Catalina deja escritas algunas de las huellas sobre sus relaciones con los hombres.

Tuvo varios amantes y una historia de pasión con el general Potemkin, un amor tardío, casi otoñal, salvado gracias a la ayuda de la alquimia en el sacro del general. Ella encara poco después su última etapa de decadencia, autoritarismo y luto, un relato recopilado en Catalina la Grande: retrato de una mujer, de Robert Massie. Un texto revelador en el que la zarina ilustrada y filósofa es rebajada a cortesana y seductora.

Sean reinas, zarinas o emperatrices, hacen historia, dividen continentes, unen extremos o recuperan territorios desde el interior palaciego o desde el mismo trono. Pero son ellos, los reyes, quienes escriben la historia y se apropian de los méritos.

Hartos de amantes que compiten por su fama -como la Pompadour, favorita de Luis XV, envidiada en Versalles- los reyes burlados señalan a sus mujeres rebeldes; las llaman “meretrices expertas en la alcoba” y ensombrecen el brillo de su inteligencia con sedas arábigas, detrás del lujo y la pedrería. El embrujo de la hembra se vincula a las soberanas independientes asociadas a tradiciones paganas, dioses, brujas, solsticios y leyendas medievales.

Desmoronamiento occidental

Pero después de Robespierre, el mundo ha cambiado; la misma nobleza está empezando a tumbar las rigideces hombrunas de la realeza, las falsas lealtades y los tabús nacionales. Y cuando se abre paso la república de Voltaire, Europa entera recibe el impulso del racionalismo kantiano.

Quienes han ostentado el poder han estado bajo el hechizo de la piedra. Es el caso de María de Sajonia-Coburgo y Gotha (1875-1938), enterrada en Pelisor (Rumanía) en el mausoleo real como la última consorte rumana, prima hermana de la reina española María Eugenia de Battenberg, nieta de la Reina Victoria británica y del zar Alejandro II de Rusia.

La anexión de Rumanía a la Triple Alianza en contra de Alemania marca el principio de la decadencia de una nación mal vendida que será capturada por el Telón de Acero, años más tarde. María ama como mujer sin destellos de soberana; recala en el Adriático, el viejo mundo descarnado de Venecia; vive el desmoronamiento occidental del periodo entre guerras al nordeste de la Laguna, donde la levedad veneciana se ve alterada por la grandeza danubiana. Es una europea que ha dejado de sentirse alemana. Desvía su mirada hacia Trieste, la Hamburgo del Mediterráneo de la que habla Robert Musil, el litoral de aspecto hanseático, pero mucho más atractivo que el del Báltico.

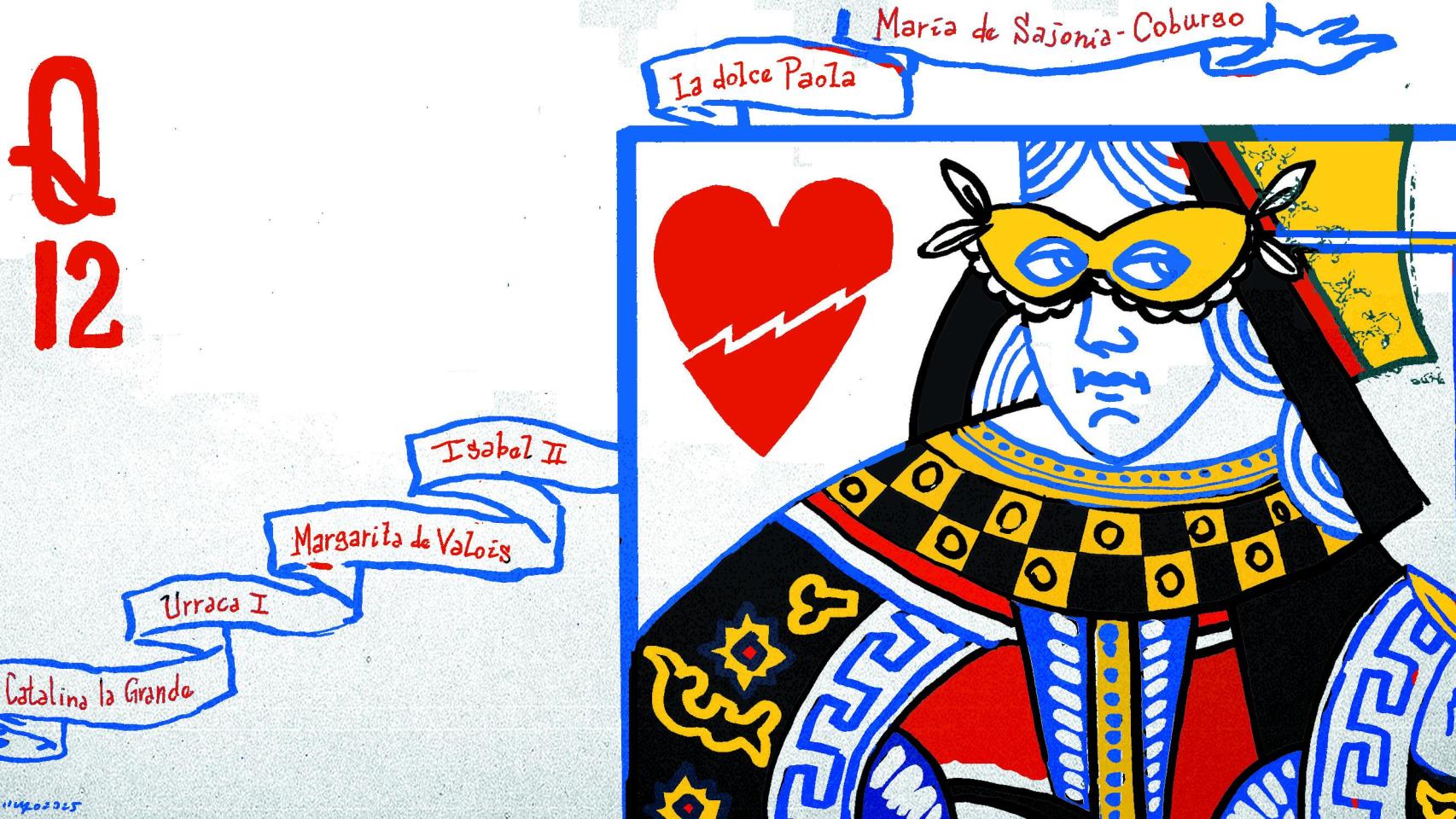

La de Sajonia-Coburgo es una de las Reinas Infieles (Planeta), en la obra minuciosa e implacable de Carmen Gallardo, periodista y escritora, en la que la autora corre para siempre el visillo de los amores secretos de doce damas de altos linajes esposadas, siendo apenas adolescentes, con príncipes crueles.

Corrupción

Estas mujeres esconden dolor, ultraje y humillación, forzadas a dar herederos, pero dispuestas a no garantizar la fidelidad eterna de la alta alcurnia. El recorrido de las reinas acelera la ruptura con la tradición patriarcal; va de Bélgica a los Alpes italianos y de Madrid a Moscú y florece como un crisol que permite decenas de lenguas desde el Friuli hasta la Galitzia polaca y el oeste de Ucrania, un amplio territorio que conjuga el mundo de los Habsburgo a través de Eslovenia, Dalmacia, Hungría o Croacia.

Uno de los mejores ejemplos de mujeres-reinas de impronta liberal, es Isabel II, la de “los tristes destinos” en la Memoranda de Pérez Galdós. La hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón-Dos Sicilias fue malquerida por su pueblo; la primera reina constitucional de España, después de la traición de su padre a la Constitución liberal de Cadiz, tuvo que escuchar a menudo, en las calles de Madrid y a los acordes del Himno de Riego, aquel conocido estribillo: Si la reina quiere corona/ que se la haga de viruta/ que la corona de España/ no es para ninguna puta.

Las conspiraciones de su propia madre, de su hermana, Luisa Fernanda, y de Narváez superan en número a sus amantes. Se pasea por los jardines de Aranjuez del brazo de Serrano, el general bonito y después con O’Donnell y el coronel Gándara. Mientras la reina promulga y codea, la corrupción alcanza cotas altísimas en el Madrid del marqués de Salamanca. El espacio privado de Isabel es un ir y venir de uniformes y botas de media caña, como las de Puigmaltó, el Pollo Real, -posible padre biológico de Alfonso XII- sustituto en la cama isabelina del monarca Francisco de Asís, gran cazador de urogallos en las rampas reales de Guadarrama.

Vergüenza ante el mundo

Los extremos del tiempo se tocan. La España que deja Isabel es la de la Revolución Gloriosa de Prim en 1868; la del anarquismo y el asesinato del general en la calle del Turco; la de la efímera Primera República, a caballo entre el austromarxismo y el incipiente krausismo que acabaría fundamentando, mucho más tarde, la Institución Libre de Enseñanza, en la Segunda República.

En la Europa de los inciertos años treinta del pasado siglo, mientras suena el paso de la oca de la Wehrmacht, Bélgica espera la boda entre Alberto de Lieja, el hombre que nunca asumió la jefatura del Estado, y Paola Ruffo de Calabria. Cuando el III Reich invade el país, el rey Leopoldo se rinde.

Ha testado a favor de su hijo Balduino, esposado con la pacata reina de sacristía, Sofía de Mora y Aragón. Hasta el momento de la abdicación de Leopoldo, en 1951, la corona soporta la vergüenza ante el mundo por su renuncia ante Hitler y por el duro colonialismo impuesto en el Congo desde la metrópoli, en tiempos de su abuelo Leopoldo I, reflejado en la conocida novela de Conrad, El corazón de las tinieblas.

El escritor Joseph Conrad

Desplazada por Alberto y ensoñada en el naciente amor libre del medio siglo, la Ruffo de Calabria frecuenta cubiertas de yate y descarga sus anhelos con desconocidos sobre mullidos colchones de aguas movedizas.

Poder de fascinación

Las reinas y princesas en celo han dominado los palacios más de lo que estamos acostumbrados a imaginar; lo han hecho con antifaces de satén, ritualizando el sexo a base de máscaras, espejos, bajo la semi luz de troncos ardiendo en las estancias, como aconsejaba Giacomo Casanova; estas mujeres han avanzado transgrediendo límites y mostrando su derecho a la venganza. Así es desde la etapa de Urraca I (1081-1126), señora de León, Asturias, Galicia, Castilla y Toledo, fallecida a causa de una preñez adúltera.

Mujer de astucia y teclas de vuelo alto, la consorte de Alfonso VI, el Bravo, rechaza la compañía de un rey homoerótico, libra batallas en vigilias de tienda, sangre y vino de tropa, hasta convertir a su hijo, Alfonso VII, en Emperador de las Hispanias. Y es precisamente su hijo, el sucesor, quien vitupera a la reina madre hasta condenarla al olvido, tal como consignan el Chronicon mundi, escrito por el canónigo Lucas de Tui y la Historia gótica de Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo.

La afición de esta reina a la guerra puede compararse con su poder de fascinación sobre los oficiales; se siente pía, pero apegada al libre albedrío de sus deseos carnales; demuestra su independencia de la Iglesia Romana del siglo XI con el manejo del pericona de seda y cuero o los rizos de encaje manual, que ya existen en la Plena Edad Media.